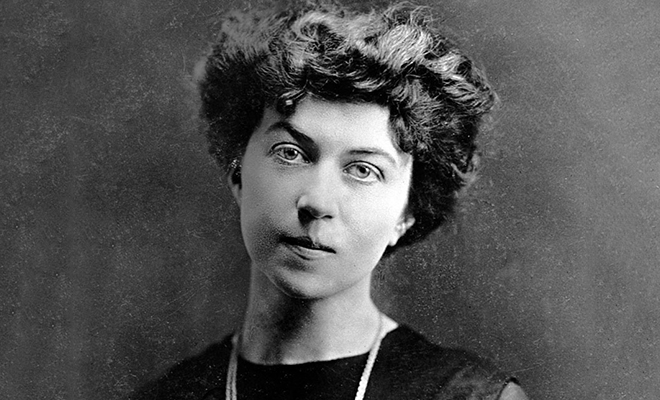

Алекса́ндра Миха́йловна Коллонта́й родилась (19) 31 марта 1872 года. Революционерка, член партии РСДРП(б) с 1915 года. А. М. Коллонтай прошла огромный путь от одного из первых организаторов женщин-работниц России, первого женщины-министра (1917—1918 г.г. нарком государственного призрения(социального обеспечения)) в истории до первого в мире женщины-посла первого социалистического государства — видного деятеля международного женского движении.

Начав свою устную и печатную агитационно-пропагандистскую работу в конце XIX века, она не оставляла ее до последних дней своей жизни. Статьи и книги А. М. Коллонтай печатались на разных языках во многих странах Европы и Америки и везде имели успех, привлекая прогрессивную читательскую аудиторию. Где бы и с чем бы она ни выступала — с речью перед молодежью на многолюдном петербургском студенческом митинге в начале XX века, перед немецкими, шведскими, норвежскими или американскими рабочими в период своей эмиграции, на предвоенных ли социалистических конгрессах, на кораблях ли Балтийского флота в героическом семнадцатом или перед гражданами молодой Советской республики,— везде она была пламенным трибуном, зажигавшим сердца людей. Сама Александра Михайловна с большой любовью относилась к своей роли партийного пропагандиста. В последние годы жизни она записывала в дневник: «Тот энтузиазм, каким бывает «одержим» агитатор, проповедующий и борющийся за новую идею или положение, это душевное состояние сладко, близко к влюбленности… Я сама горела, и мое горение передавалось слушателям. Я не доказывала, я увлекала их. Я уходила после митинга под гром рукоплесканий, шатаясь от усталости. Я дала аудитории частицу себя и была счастлива» ( «Исторический архив», 1962, № 1, стр. 131.)

Труды А. М. Коллонтай только по женскому вопросу могли бы составить несколько томов.

ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ «СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА» 1908 г.

….

Женский мир, как и мир мужской, разделен на два лагеря: один — по своим целям, стремлениям и интересам примыкает к классам буржуазным, другой — тесно связан с пролетариатом, освободительные стремления которого охватывают также и решение женского вопроса во всей его полноте. И цели, и интересы, и средства борьбы различны у той и другой категории борющихся женщин, хотя обе они и руководствуются общим лозунгом «освобождение женщины». Каждая из борющихся групп бессознательно исходит из интересов собственного класса, которые придают ее стремлениям и задачам специфическую классовую окраску. Стать выше своих классовых интересов, пренебречь ими ради торжества цели другого класса может отдельная женщина, но не сплоченная женская организация, отражающая в себе все реальные нужды и интересы создавшей ее общественной группы. Какими бы радикальными ни казались требования феминисток, нельзя упускать из вида, что феминистки по своему классовому положению не могут бороться за коренное переустройство современной экономико-социальной структуры общества, а без этого освобождение женщины не может быть полным.

Если в отдельных случаях ближайшие задачи женщин всех классов и совпадают, то конечные цели обоих лагерей, определяющие собою и направление движения, и самую тактику, резко между собою разнятся. Для феминисток завоевание одинаковых с мужчинами прав в пределах современного нам капиталистического мира представляет собою вполне конкретную «самоцель» *, для пролетарок равноправие сейчас есть лишь средство для дальнейшей борьбы с экономическим порабощением рабочего класса. Для феминисток ближайшим врагом является вообще мужчина, несправедливо захвативший себе все права и привилегии, женщинам же оставивший одни лишь цепи да обязанности. Всякая победа феминисток означает уступку мужчинами их исключительных прерогатив в пользу «прекрасного пола». Совершенно иначе относятся к своему положению пролетарки: мужчина в их глазах вовсе не является врагом и угнетателем; напротив, он прежде всего товарищ в общей безрадостной доле, верный соратник в борьбе за лучшее будущее. Одни и те же общественные отношения порабощают женщину и ее товарища; одни и те же ненавистные цепи капитализма пригнетают их волю и лишают их радостей и прелестей жизни. Правда, некоторые специфические особенности современного строя ложатся с удвоенной тяжестью на женщину; правда и то, что условия наемного труда превращают подчас подругу-работницу в злостную конкурентку мужчины. Но рабочий класс знает, кто виноват в этих неблагоприятных условиях.

Женщина-работница ничуть не меньше, чем ее собрат по несчастью, ненавидит то ненасытное чудовище с позолоченной пастью, которое с одинаковой алчностью набрасывается на мужчину, женщину или ребенка, лишь бы высосать из них все соки и жиреть, разрастаться за счет миллионов человеческих жизней… Тысячи нитей прочно связывают женщину-работницу с ее товарищем-рабочим, тогда как стремления буржуазной женщины кажутся ей чуждыми и непонятными, не согревают они изболевшейся пролетарской души, не обещают они женщине того свет-лого будущего, на которое с надеждой и упованием обращены глаза всего эксплуатируемого человечества… В то время, когда феминистки, толкуя о необходимости женского блока, протягивают свои руки младшим сестрам-пролетаркам, эти «неблагодарные создания» недоверчиво косятся на своих далеких и чуждых товарок, теснее смыкаясь вокруг близких, понятных и дорогих их сердцам чисто пролетарских организаций.

Политические права, доступ к избирательным урнам и депутатским креслам — вот истинная цель буржуазно- женского движения. Но может ли политическое равноправие при целостности капиталистически-эксплуататорского строя обеспечить женщине рабочего класса избавление от той бездны зол и страданий, которые преследуют и угнетают ее как женщину и как человека?

Наиболее сознательные пролетарки знают, что ни политическое, ни юридическое равноправие не в силах разрешить женского вопроса во всей его полноте. Пока женщина принуждена будет продавать свою рабочую силу и сносить кабалу капитализма, пока жить будет современный эксплуататорский способ производства новых ценностей, до тех пор не стать ей свободной, независимой личностью, женой, выбирающей мужа лишь по влечению сердца, матерью, без страха глядящей на будущее своих детей… Конечной целью пролетарки является разрушение старого антагонистического классового мира и сооружение мира иного, лучшего, в котором не будет более способов для эксплуатации человека человеком.

Разумеется, эта конечная цель не исключает стремления пролетарских женщин к возможному раскрепощению их даже и в рамках теперешнего буржуазного уклада жизни, но осуществление подобного требования постоянно натыкается на преграды, воздвигаемые самим капиталистическим строем. Стать истинно свободной и полноправной женщина сможет лишь в мире обобществленного труда, гармонии и справедливости.

Этого не желают, не могут понять феминистки. Им кажется, что при достижении формально признанного буквою закона равноправия они прекрасно сумеют устроиться и в «старом мире угнетения и порабощения, стонов и слез». И это до известной степени верно. Если для большинства женщин-пролетарок уравнение в правах с мужчинами означало бы сейчас лишь уравнение «в беспра- 80 вии», то для «избранных» — для буржуазен — оно в самом деле открывало бы двери к новым, неизведанным еще правам и привилегиям, составлявшим до сих пор достояние одних лишь мужчин буржуазного класса. Но ведь каждое подобное завоевание, каждая новая прерогатива буржуазной женщины давали бы ей в руки лишь новое орудие для эксплуатации младшей сестры и все больше и больше углубляли бы пропасть, отделяющую женщин двух противоположных социальных лагерей. Интересы сталкивались бы резче, острее; стремления взаимно противоречили бы друг другу.

Где же в таком случае тот общий «женский вопрос»? Где то единство задач и стремлений, о котором столько толкуют феминистки? Трезвый взгляд на действительность показывает, что такого единства нет и быть не может. Напрасно стараются феминистки уверить себя, что «женский вопрос вовсе не есть вопрос политической партии» и что «решение его возможно лишь при участии всех партий и всех женщин», как говорит радикальная немецкая феминистка Минна Кауэр. Логика фактов опровергает это утешительное самообольщение феминисток.

Было бы бесполезно доказывать всем буржуазным женщинам зависимость победы женского дела от общепролетарской победы, но, обращаясь к тем из них, кто умеет отрешиться от узких задач «политики момента», кто может шире взглянуть на общие судьбы женщин, мы настойчиво рекомендуем не звать в свои ряды чуждых по духу сестер-пролетарок! Сбросьте с себя пышные покровы идеалистической фразеологии, в которые вы — женщины буржуазных классов — так охотно драпируетесь, и, вооружившись трезвыми уроками истории, защищайте вы сами свои собственные классовые права и интересы, оставляя пролетарок идти иным путем, бороться иными мерами за свободу и счастье женщины. А чей путь короче и чьи средства вернее — это покажет сама жизнь…

Печатается с сокращениями по книге: А. Коллонтай. Социальные основы женского вопроса. Спб., 1909. стр. 1-33.

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И РЕЧИ

А. М. КОЛЛОНТАЙ

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

*Самый принцип равноправия рассматривается каждой группой женщин соответственно тому социальному слою, к которому она принадлежит. Женщины высшей буржуазии, страдая всего сильнее от имущественного неравенства, у нас в России, например, в праве наследования, хлопочут прежде всего об устранении вредящих женским интересам параграфов гражданского уложения. Для женщин средней буржуазии равноправие сводится к вопросу о «свободе труда». Однако те и другие сознают необходимость обеспечения за собою права голоса в управлении страною, так как без этого никакое завоевание, никакая реформа не могут быть прочными. Отсюда — перенесение центра проблемы на борьбу за политическое полноправие.