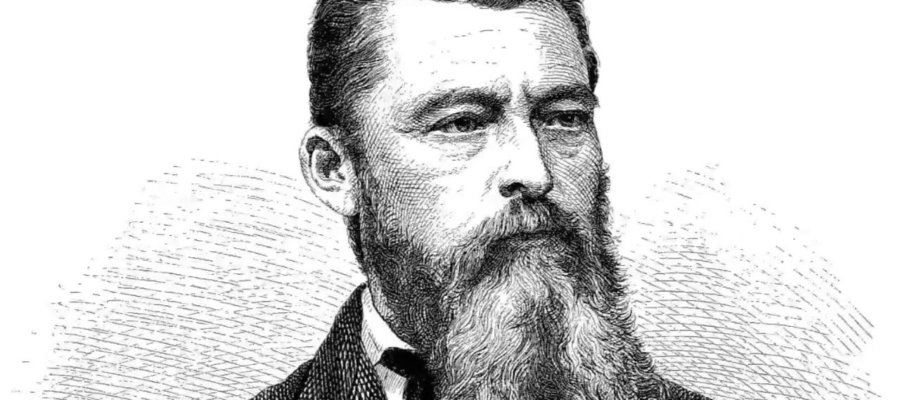

(Feuerbach) Людвиг Андреас (28.7.1804, Ландсхут, Бавария – 13.9.1872, Рехенберг, близ Нюрнберга), нем. философ. Сын юриста А. Фейербаха. В 1823 поступил на богословский ф-т Гейдельбергского университета, через год, разочаровавшись в богословии, перешёл в Берлинский университет, где в 1824–26 слушал лекции Г. В. Ф. Гегеля. С 1828 приват-доцент Эрлангенского ун-та, уволен в 1830 после опубликования «Мыслей о смерти и бессмертии» («Gedanken über Tod und Unsterblichkeit»), в которых отвергалось личное бессмертие. С 1830 вёл уединённую жизнь (в 1836–1859 почти безвыездно в дер. Брукберг, где его жена была совладелицей небольшой фарфоровой фабрики), публикуя свои филос. сочинения: «К критике философии Гегеля» (1839, рус. пер. 1923), «Сущность христианства» («Das Wesen des Christenthums», 1841, рус. пер. Лондон, 1861, 1906, 1926) – гл. труд, оказавший сильнейшее влияние на его современников, «Предварительные тезисы к реформе философии» («Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie», 1842, рус. пер. 1922), «Основные положения философии будущего» («Grundsätze der Philosophie der Zukunft», 1843, рус. пер. 1923). В период Революции 1848–49 в Германии Ф. прочитал в Гейдельбергской ратуше в 1848–49 «Лекции о сущности религии» («Vorlesungenüber das Wesen der Religion», 1851, рус. пер. 1926).

Первоначальное влияние Гегеля (дис. «О едином, всеобщем и бесконечном разуме» – «De ratione una, universali, infinita», 1828) постепенно сменилось отходом от гегелевского идеализма как «рациональной теологии» (в русле общей эволюции левого гегельянства) и обоснованием антропологического материализма, предстающего у Ф. итогом развития новоевропейской мысли, опирающейся на опытное естествознание. Центральной задачей для Ф. становится раскрытие антропологич. содержания религии, которая рассматривается как выражение «родовой природы» человека, как результат его самоотчуждения, гипостазирования его сущностных свойств и чаяний в образе потустороннего существа. Источник религии – «сердце» человека, внутренний мир его чувств и переживаний (Gemüt). «Тайна теологии заключается в антропологии», и тезис христанского богословия «Бог есть любовь» означает, что любовь есть «высшая, абсолютная сила и истина» для человека, основа человеческого общежития. «Христос есть любовь человечества к самому себе», «символ, под которым народному сознанию представлялось единство рода» (Избр. филос. произведения. М., 1955. Т. 2. С. 79, 307). «Новая философия превращает человека, включая и природу как базис человека, в единственный универсальный и высший предмет философии», видя в человеке прежде всего целостное чувственное, любящее и страдающее, стремящееся к счастью существо, отличающееся от животных не только разумом, но и всеми своими чувствами (в т. ч. низшими), носящими неспецифический, универсальный характер. Сущность человека раскрывается только в общении его с другими людьми, в «диалоге между Я и Ты» (Там же. М., 1955. Т. 1. С. 202–203). Во взаимоотношении Я и Ты изначально присущее человеку стремление к счастью (основа эвдемонистической этики Ф.) вступает в двустороннее, взаимное стремление к счастью друг друга (своеобразный вариант теории разумного – «участливого» – эгоизма, развиваемый Ф. в его работах 1860-х гг.).

Антропологическая концепция Ф. оказала сильное воздействие на формирование мировоззрения К. Маркса и Ф. Энгельса, влияние Фейербаха испытали Г. Келлер, Р. Вагнер, посвятивший ему в 1850 своё сочинение «Художественное произведение будущего», в России – А. И. Герцен, П. Л. Лавров и особенно Н. Г. Чернышевский.

Ф. ЭНГЕЛЬС.

ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ

II

Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того весьма отдалённого времени, когда люди, ещё не имея никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений*, пришли к тому представлению, что их мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то особой души, обитающей в этом теле и покидающей его при смерти, — уже с этого времени они должны были задумываться об отношении этой души к внешнему миру.

Если она в момент смерти отделяется от тела и продолжает жить, то нет никакого повода придумывать для неё ещё какую-то особую смерть. Так возникло представление о её бессмертии, которое на той ступени развития казалось отнюдь не утешением, а неотвратимой судьбой и довольно часто, например у греков, считалось подлинным несчастьем. Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз признав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела. Совершенно подобным же образом вследствие олицетворения сил природы возникли первые боги, которые в ходе дальнейшего развития религии принимали всё более и более облик внемировых сил, пока в результате процесса абстрагирования — я чуть было не сказал: процесса дистилляции, — совершенно естественного в ходе умственного развития, в головах людей не возникло, наконец, из многих более или менее ограниченных и ограничивающих друг друга богов представление о едином, исключительном боге монотеистических религий. Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости. Но он мог быть поставлен со всей резкостью, мог приобрести всё своё значение лишь после того, как население Европы пробудилось от долгой зимней спячки христианского средневековья. Вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: дух или природа, — этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль и в средневековой схоластике, вопреки церкви принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует от века? Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счёте, так или иначе признавали сотворение мира, — а у философов, например у Гегеля, сотворение мира принимает нередко ещё более запутанный и нелепый вид, чем в христианстве, — составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма. Ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм и материализм, и только в этом смысле они здесь и употребляются. Ниже мы увидим, какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают какое-либо другое значение. Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет ещё и другую сторону: как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? На философском языке этот вопрос называется вопросом о тождестве мышления и бытия. Громадное большинство философов утвердительно решает этот вопрос. Так, например, у Гегеля утвердительный ответ на этот вопрос подразумевается сам собой: в действительном мире мы познаём именно его мыслительное содержание, именно то, благодаря чему мир оказывается постепенным осуществлением абсолютной идеи, которая от века существовала где-то независимо от мира и прежде него. Само собой понятно, что мышление может познать то содержание, которое уже заранее является содержанием мысли. Не менее понятно также, что доказываемое положение здесь молчаливо уже содержится в самой предпосылке. Но это никоим образом не мешает Гегелю делать из своего доказательства тождества мышления и бытия тот дальнейший вывод, что так как его мышление признаёт правильной его философию, то, значит, она есть единственно правильная философия и что, в силу тождества мышления и бытия, человечество должно немедленно перенести эту философию из теории в практику и переустроить весь мир сообразно гегелевским принципам. Эту иллюзию он разделяет почти со всеми другими философами. Но рядом с этим существует ряд других философов, которые оспаривают возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего познания.

К ним принадлежат среди новейших философов Юм и Кант, и они играли очень значительную роль в развитии философии. Решающее для опровержения этого взгляда сказано уже Гегелем, насколько это можно было сделать с идеалистической точки зрения. Добавочные материалистические соображения Фейербаха более остроумны, чем глубоки. Самое же решительное опровержение этих, как и всех прочих, философских вывертов заключается в практике, именно в эксперименте и в промышленности. Если мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что сами его производим, вызываем его из его условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой «вещи в себе» приходит конец. Химические вещества, образующиеся в телах животных и растений, оставались такими «вещами в себе», пока органическая химия не стала приготовлять их одно за другим; тем самым «вещь в себе» превращалась в вещь для нас, как например, ализарин, красящее вещество марены, которое мы теперь получаем не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дёгтя. Солнечная система Коперника в течение трёхсот лет оставалась гипотезой, в высшей степени вероятной, но всё-таки гипотезой.

Когда же Леверье на основании данных этой системы не только доказал, что должна существовать ещё одна, неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашёл эту планету**, система Коперника была доказана. И если неокантианцы в Германии стараются воскресить взгляды Канта, а агностики в Англии — взгляды Юма (никогда не вымиравшие там), несмотря на то, что и теория и практика давно уже опровергли и те и другие, то в научном отношении это является шагом назад, а на практике — лишь стыдливой манерой тайком протаскивать материализм, публично отрекаясь от него.

Однако в продолжение этого длинного периода, от Декарта до Гегеля и от Гоббса до Фейербаха, философов толкала вперёд отнюдь не одна только сила чистого мышления, как они воображали. Напротив. В действительности их толкало вперёд главным образом мощное, всё более быстрое и бурное развитие естествознания и промышленности. У материалистов это прямо бросалось в глаза. Но и идеалистические системы всё более и более наполнялись материалистическим содержанием и пытались пантеистически примирить противоположность духа и материи. В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу и по содержанию представляет собой лишь идеалистически на голову поставленный материализм. После всего сказанного понятно, почему Штарке в своей характеристике Фейербаха прежде всего исследует его позицию в этом основном вопросе — об отношении мышления к бытию. После краткого введения, в котором взгляды прежних философов, в особенности начиная с Канта, излагаются излишне тяжёлым философским языком и в котором Гегель не получает должной оценки, так как автор с чрезмерным формализмом цепляется за отдельные места его сочинений, следует подробное изложение хода развития самой фейербаховской «метафизики», как это развитие последовательно отражалось в относящихся сюда сочинениях этого философа. Это изложение сделано старательно и отличается ясностью построения, только оно, как и вся книга Штарке, перегружено балластом философских выражений, употребление которых отнюдь не всегда неизбежно. Этот балласт является тем большей помехой, что автор не придерживается терминологии, принятой какой-нибудь одной школой или хотя бы самим Фейербахом, а перемешивает термины, принятые самыми различными направлениями, и преимущественно теми, которые именуют себя философскими и распространяются ныне подобно заразе. Ход развития Фейербаха есть ход развития гегельянца, — правда, вполне правоверным гегельянцем он не был никогда, — к материализму. На известной ступени это развитие привело его к полному разрыву с идеалистической системой своего предшественника. С неудержимой силой овладело им, наконец, сознание того, что гегелевское домировое существование «абсолютной идеи», «предсуществование логических категорий» до возникновения мира есть не более, как фантастический остаток веры в потустороннего творца; что тот вещественный, чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и мышление, как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктом вещественного, телесного органа — мозга. Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт материи. Это, разумеется, чистый материализм. Но, дойдя до этого, Фейербах вдруг останавливается. Он не может преодолеть обычного философского предрассудка, предрассудка не против самого существа дела, а против слова «материализм». Он говорит: «Для меня материализм есть основа здания человеческой сущности и человеческого знания; но он для меня не то, чем он является для физиолога, для естествоиспытателя в тесном смысле, например для Молешотта, и чем он не может не быть для них сообразно их точке зрения и их специальности, то есть он для меня не само здание. Идя назад, я целиком с материалистами; идя вперёд, я не с ними»***. Фейербах смешивает здесь материализм как общее мировоззрение, основанное на определённом понимании отношения материи и духа, с той особой формой, в которой выражалось это мировоззрение на определённой исторической ступени, именно в XVIII веке. Больше того, он смешивает его с той опошленной, вульгаризированной формой, в которой материализм XVIII века продолжает теперь существовать в головах естествоиспытателей и врачей и в которой его в 50-х годах преподносили странствующие проповедники Бюхнер, Фогт и Молешотт. Но материализм, подобно идеализму, прошёл ряд ступеней развития. С каждым составляющим эпоху открытием даже в естественноисторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму. А с тех пор, как и истории было дано материалистическое объяснение, здесь также открывается новый путь для развития материализма…

«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», философское произведение Ф. Энгельса, посвященное вопросу об отношении марксистской философии к одному из её теоретических источников — классической немецкой философии, в особенности к учению Г. Гегеля и Л. Фейербаха; содержит систематическое изложение основ диалектического и исторического материализма. Написано в начале 1886 по поводу книги датского философа К. Н. Штарке «Людвиг Фейербах» (Штутгарт, 1885). В. И. Ленин считал, что наряду с «Манифестом Коммунистической партии» и «Анти-Дюрингом» «Л. Ф….» является «… настольной книгой всякого сознательного рабочего» (Полное собрание сочинений, 5 издание, том 23, с. 43).

* Ещё и теперь у дикарей и варваров низшей ступени повсеместно распространено представление, что являющиеся им во сне человеческие образы суть души, на время покинувшие тело; при этом на действительного человека возлагается ответственность за те его поступки, которые спились видевшему сон. Это заметил, например, им Турн в 1884 г. у индейцев Гвианы.

** Речь идет о планете Нептун, открытой в 1846 г. немецким астрономом Иоганном Галле.

*** 16 Энгельс цитирует здесь афоризмы Фейербаха. Эта цитата приводится в книге Штарке «Ludwig Feuerbach». Stuttgart, 1885, на стр. 166. Она взята из книги: К. Grün. «Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass sowie in seiner Philosophischen Charakterentwicklung». Bd. II, Leipzig und Heidelberg, 1874, S. 308 (К. Грюн. «Людвиг

Фейербах, его переписка и литературное наследство, а также анализ его философского воззрения». Т. II, Лейпциг и Гейдельберг, 1874, стр. 308). — 16