Кнунянц Богдан Мирзаджанович родился 14(26).11.1878 года в Джамнат близ Шуши, ныне Нагорно-Карабахской АО, ‒ 14(27).5.1911, Баку, деятель революционного движения в России, большевик. С 1896 учился в Петербургском технологическом институте. В 1897 вступил в Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Весной 1901 выслан в Баку, стал членом городского и Кавказского союзного комитетов РСДРП. В 1902 принимал участие в организации «Союза армянских социал-демократов». Делегат 2-го съезда РСДРП от Бакинской партийной организации, искровец большинства. В феврале 1904 был арестован в Москве, в марте 1905 на суде произнёс яркую обличительную речь против царизма. В сентябре 1905 член Петербургского комитета РСДРП, член Петербургского совета рабочих депутатов. В декабре 1905 вновь был арестован, приговорён к пожизненной ссылке. В 1907 бежал за границу. Участвовал в работе Штутгартского конгресса 2-го Интернационала (1907) и 4-й конференции РСДРП (Гельсингфорс, 1907). Затем работал в Баку. В сентябре 1910 был арестован; умер в тюрьме.

СУД НАД СУДОМ

Повесть о Богдане Кнунянце

Александр Русов

«Утренняя звезда сквозь разрывы осенних туч — недолгий свет, дарящий обманчивую надежду на солнечный день. Ослиный крик во дворе каменотеса, будто не осел трубит, а плотник дребезжащую фанеру пилит. Фырканье собаки. Густой туман.

Младенец, нареченный Богданом, родился 14 ноября 1878 года. Мирзаджан-бек праздновал рождение девятого сына…»

Вот так бы и войти в это повествование. Сразу, точно в холодную воду.

К сожалению, с Богданом Мирзаджановичем, или Минаевичем, как для краткости и простоты его называли, я никогда не встречался, хотя был моложе всего на десять лет и юные годы провел в Баку — городе, где, отданный в солдаты после известных революционных событий в Петербурге на Казанской площади, он жил сначала в Салянских казармах, затем на частной квартире. С его сестрой Фаро, приехавшей учиться в Баку из Шуши, я познакомился на одном из заседаний ученичского комитета. Непродолжительное время кружковыми занятиями руководил Богдан, но как раз почему-то в те дни я не посещал кружка.

Первая наша встреча произошла, помнится, в самом начале 1901 года. Фаро представляла в комитете передовое ученичество заведения св. Нины, а я вместе с Яковом Цыпиным и Егором Мамуловым — учащихся Первой мужской гимназии. Уже в мае 1902 года за участие в первомайской демонстрации Фаро, вместе с братьями и их женами, была арестована и исключена из гимназии с «волчьим билетом», то есть без права поступления в другие учебные заведения.

Братьев Богдана — Тарсая, Людвига и Тиграна — я знал, хотя не был с ними ни дружен, ни даже коротко знаком. Теперь уже никого нет в живых, осталась одна Фаро.

Сам я гимназии не закончил, поскольку в конце 1902 года был выслан из Баку за революционную деятельность. Сотрудничал в газетах, писал фельетоны, работал в театре, в кинематографе. Пороху было много, но вот дула и пули ружейной не нашлось. Потому ничего и не добился. Теперь, на старости лет, хочу попытаться составить жизнеописание одного из самых славных членов семьи, во многих отношениях мне близкой.

Откуда пришла мысль взяться за это дело? В двух словах не объяснишь, но главным, пожалуй, било чувство страха. Я вдруг подумал, что собранный за долгие годы архив Фаро погибнет вместе с нами, стариками, поскольку молодым поколениям семьи он не нужен, неинтересен. То есть все живое, что еще хранит наша память, очень скоро исчезнет с лица земли, уйдет бесследно, как вода в песок. Такие вот личные мотивы двигали мной, а толчком послужил юбилей, 90-летие со дня рождения Богдана Минаевича, широко отмеченный в 1968 году.

Фаро получила кипы газет из Баку, Еревана, Степанакерта с портретами, статьями на целую полосу, да и центральная пресса не обошла вниманием этот юбилей. В Музее Революции состоялся памятный вечер, на котором присутствовали историки, старые большевики, видные деятели государства. Я тоже был приглашен. Это, конечно, Фаро постаралась, чтобы обо мне не забыли. Из родственников кроме нее на вечере присутствовали сын юбиляра — радиоинженер Валентин Богданович, племянник Иван Людвигович — химик-академик, а также дети Фаро и ее внук, тоже химик.

Химия стала как бы наследуемой профессией Кнунянцев. Ведь и Богдан Минаевич, и Людвиг Минаевич тоже учились на химических факультетах: один — Петербургского технологического, другой — Киевского политехнического института.

Содрогаюсь при мысли о том, за какое трудное дело берусь. Слишком уж мало фактов, документов и чужих воспоминаний сохранило время. Единственный живой свидетель, без которого задача оказалась бы вовсе невыполнимой, — это Фаро, тогда как прижизненную историю того круга молодых людей, к которому принадлежал Богдан, писали филеры, осведомители, начальники департаментов полиции. Порой и в этих сведениях содержится нечто живое, интересное, но достаточно ли их, чтобы воссоздать ушедшую жизнь? Вот как описал, например, петербургскую демонстрацию 19 февраля 1901 года младший помощник пристава Рахманинов: «Учащаяся молодежь и публика — около 1000 человек — присутствовала на панихиде, в Казанском Соборе совершаемой, в Бозе почившего императора Александра II, откуда начали расходиться по домам, само собой разумеется, толпою, как всегда из церкви. Около городской Думы путь был прегражден отделением конно-полицейской стражи и пешими городовыми, которые, ворвавшись в середину толпы, разделили ее на несколько частей, причем одну часть прижали к стене, и когда эта часть начала выражать словесный протест, городовыми были пущены в ход кулаки, на что прежде всего было обращено внимание служащими городской Думы, которые стояли на площадке и кричали, что городовые бьют.

Битье это продолжалось вплоть до вторых ворот Думы и прекратилось только с приездом господина градоначальника. На протесты возмущенной публики городовые отвечали, что действуют по распоряжению начальства». Далее в архивном документе, который мне довелось раскопать, приводится список пострадавших, в котором значится и Тигран Кнунянц, «ученик общества поощрения художников». Тогда же на Казанской площади была арестована студентка Софья Марковна Познер (курсы профессора Лесгафта). Ее брат, Виктор Маркович, сосланный в Баку студент, руководил социал-демократическим ученическим кружком, в котором состояли и мы с Фаро.

А вот опись вещественных доказательств, отобранных при обыске во время первого ареста у будущей жены Богдана, слушательницы высших женских курсов Елизаветы Голиковой:

«1. Печатная брошюра женевского издания 1898 года „Материалы для характеристики положения русской печати“ без обложки и вступительной статьи от редакции.

2. Маленький клочок бумаги с записью карандашом следующего содержания: „Сегодня до 6 из дому не выходите. Я зайду и покажу Вам место, где надо видеться с ним. Он будет ждать часов в 6. Непременно надо пойти. Тигран“. На другой стороне тем же почерком: „Зашел в половине второго, надоело ждать и ушел. Тигран“.

3. Несколько писем и записок интимного характера к Богдану Кнунянцу и последнего к Голиковой.

4. Клочок бумаги с адресом, написанным чернилами: „Б. Пушкарская, д. 63, кв. 6. Всеволод Федорович Дорошевский“.

5. Визитные карточки студентов-технологов: Богдана Минаевича Кнунянца, Ивана Иосича Мелик-Иосифянца и лесника Николая Александрова Топова.

6. Конверт с адресом чернилами: „Франция, Париж, ул. Рейпуар, 16, г-же Недошивиной“».

Другой причиной моего решения взяться за сбор материалов, так или иначе связанных с жизнью и деятельностью Богдана Минаевича, явилось чувство обиды и желание упрекнуть внука Фаро в пренебрежительном отношении к семейным и общественным реликвиям, к долгу, который берет на себя всякий литератор. Я не скрываю своего раздражения, когда пишу эти строки, и если они когда-нибудь попадут ему на глаза, — тем лучше. На мои архивные занятия он смотрит, словно богатый мальчик на нищего, копающегося в пыльном старье.

К себе самому и к Фаро я также обращаю упреки не в последнюю очередь. Ведь мальчик рос на наших главах. А теперь я с недоумением спрашиваю неизвестно кого: откуда в нем это, чем это объяснить? Как смеет он с оскорбительной легкостью отрекаться от истории своей семьи?

По молодости, — пытаюсь я его оправдать. — Оттого, что он видит нечто, недоступное старикам, и не видит того, что так ясно для нас. Фаро его любит. И я люблю. Потому и болею душой.

Злая насмешка природы заключается во внешнем сходстве внука Фаро и моего героя, чья жизнь не интересует его в той же мере, в какой не интересует славное прошлое родной бабушки. Ну да бог с ним.

Хотелось бы построить повествование о Богдане Минаевиче так, чтобы в центре находился портрет, а дела, события, исторический фон — по краям, вроде как обрамление, примечания к книге жизни, заметки на полях. Да простится мне стремление к столь старомодной композиции как человеку, задолго до революции завершившему свое неполное среднее образование.

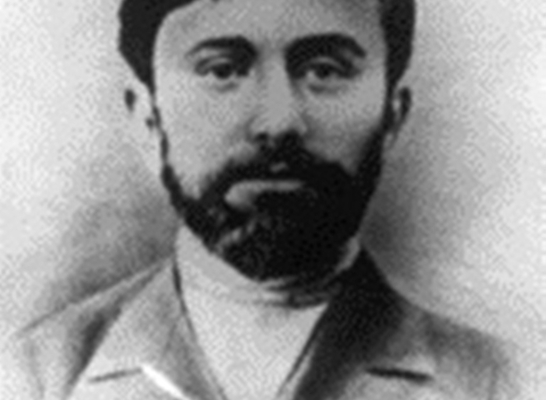

Какой, однако, выбрать портрет? Тюремная фотография с венским стулом, пожалуй, менее удачна, чем та, которая сделана в Обдорске, в Западной Сибири, где Богдан Минаевич, сосланный на вечное поселение, снят во весь рост в дохе и в теплой меховой шапке. Но густо разросшиеся борода и усы из-за низкого качества изображения делают черты почти неразличимыми. На другом портрете, воспроизведенном на пригласительном билете Музея Революции, энергичное выражение лица усугубляется резким поворотом головы, как на древнерусской иконе «Чудо Георгия о змие».

На всех сохранившихся портретах, кроме гимназического, находящегося в постоянной экспозиции Нагорно-Карабахского мемориального музея, борода и усы не сбриты. Легкое, романтическое обрамление ранней студенческой поры, острая адвокатская бородка, широкая, мрачная борода Пугачева. «Он носил бороду, чтобы иметь возможность быстро менять свою внешность», — как-то сказала Фаро. А мне так кажется, что борода отрастала сама по себе, пока ее владелец, позабыв обо всем, был занят целиком его поглотившим делом. Выражение увлеченности и поглощенности — основное в наиболее удавшихся фотографических портретах Богдана Минаевича зрелой поры. Оно приходит на смену меланхолическому, несколько размытому выражению лица на юношеских фотографиях.

Портреты братьев совсем иные. Массивная из-за огромной волнистой шевелюры голова Людвига Минаевича вылеплена сильной, уверенной рукой мастера. Портрет Тарсая Минаевича, чиновника акцизного управления, поразительно напоминает Чехова: пенсне, грустные глаза. Тигран Минаевич Кнунянц — франт с лихо закрученными усами, бывший ученик общества поощрения художников. Вот кто, видно, любил позировать перед объективом фотоаппарата!

А Богдан Минаевич — нет, наверняка не любил. Даже то малое количество фотографических карточек, которое, по счастью, было в свое время изготовлено, обязано не стремлению запечатлеть свою внешность, но скорее данью обычаю, уступке чьим-то настоятельным уговорам. И совсем нет групповых фотографий! Он везде снят один. Это при том, что в архиве Фаро имеется огромное количество семейных, дружеских снимков, а также фотографий родных, знакомых и малознакомых лиц.

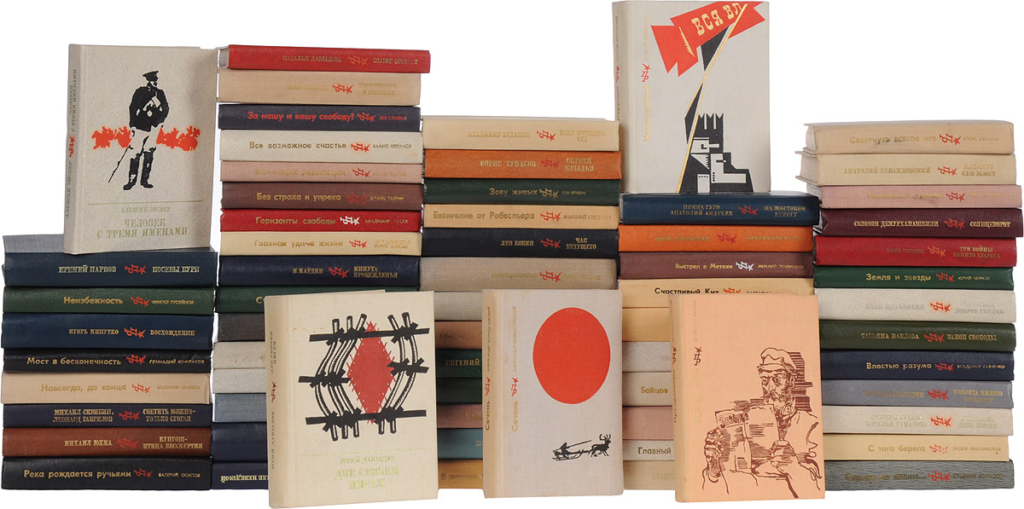

«Пламенные революционеры» — книжная серия Издательства политической литературы СССР (Москва), начатая в 1968 году и существовавшая более 20 лет.

Ставила целью передачу в художественной форме фактов биографий и популяризацию революционеров всех времён и народов.

К работе в серии были привлечены крупнейшие советские писатели.