Иван Васильевич Бабушкин родился 15 января 1873 года в семье крестьянина-бедняка села Леденгского, Вологодской губернии. Рано лишившись отца, он ещё в детстве испытал нищету и голод. Десятилетним мальчиком Бабушкин был отдан в мелочную лавочку, в которой познал безжалостный гнёт и жестокую эксплуатацию со стороны хозяина. Четырнадцатилетним подростком Бабушкин попал в Кронштадтскую торпедную мастерскую и там впервые узнал о борьбе рабочих за лучшую жизнь. После четырёхлетнего ученичества Бабушкин поступил на Семянниковский завод в Петербурге (ныне завод имени В. И. Ленина).

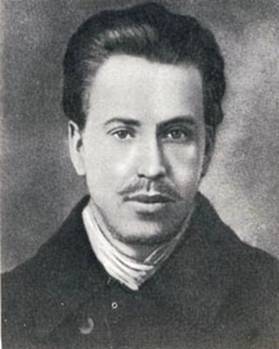

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БАБУШКИН (некролог) В. И. Ленин.

***

Есть люди, которые сочинили и распространяют басню о том, что Российская социал-демократическая рабочая партия есть партия «интеллигентская», что рабочие от нее оторваны, что рабочие в России — социал-демократы без социал-демократии, что так было в особенности до революции и в значительной мере во время революции. Либералы распространяют эту ложь из ненависти к той революционной борьбе масс, которой руководила в 1905 РСДРП, а из социалистов перенимает эту лживую теорию кое-кто по неразумию или легкомыслию. Биография Ивана Васильевича Бабушкина, десятилетняя социал-демократическая работа этого рабочего-искровца служит наглядным опровержением либеральной лжи. И. В. Бабушкин — один из тех рабочих передовиков, которые за 10 лет до революции начали создавать рабочую социал-демократическую партию. Без неустанной, геройски-упорной работы, таких передовиков в пролетарских массах РСДРП не просуществовала бы не только десяти лет, но и десяти месяцев. Только благодаря деятельности таких передовиков, только благодаря их поддержке РСДРП выросла к 1905 г. в партию, которая неразрывно слилась с пролетариатом в великие октябрьские и декабрьские дни, которая сохранила эту связь в лице рабочих депутатов не только II, но и III, черносотенной, Думы.

…

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И. В. БАБУШКИНА, НАПЕЧАТАННЫЕ В ГАЗЕТЕ «ИСКРА» В 1901 г.

«В ЗАЩИТУ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ РАБОЧИХ»(1)

Где же тута справедливость? —

Обижаете вы нас,

Неба грозная немилость,

Посетит за это вас…

(Фабричное стихотворение)

Трудно нашему брату рабочему живётся на фабриках и заводах; много приходится переносить разных выжиманий, выколачиваний, угроз; разного рода притеснения процветают всюду, всюду прижимки и штрафы, а заработки плохи, и мало ли что ещё делается против нас! И хотя это ведётся на фабриках с начала их основания, но привыкнуть к этому мы не можем и ведём против упомянутых зол борьбу и в этой борьбе надеемся останься победителями. Хорошо прижимают нас капиталисты-хозяева, но хуже, ещё преследует правительства. А разные длинноволосые попы стараются втолковать нам рабскую покорность и фарисейски упрекают в пьянстве и тому подобных безнравственностях. Конечно, мы ко всему этому давно привыкли и знаем всему этому цену: «собака лает» так, по крайности, говорит русская пословица. Но всё же горько становится, когда лучшие в России журналы ополчаются против нас же, рабочих. «Где же тут справедливость?» Это как будто значит, не только капиталисты и правительство, но и всякие либеральные органы, мак «Русское богатство», по крайней мере г-н Дадонов, не наши доброжелатели? Не утверждаем, но знак вопроса поставить имеем основание. Мы не забываем, конечно, а твёрдо помним, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих» (Ман. Коммун. партии).

Итак, «Русское богатство» поместило статью г-на Дадонова: «Русский Манчестер» (декабрь 1900 г.), в которой г-н Дадонов обвиняет нас в пьянстве, равнодушии к званию и т.д. Обвинения, можно, сказать, очень существенные, и мы никак не могли их оставить без ответа. Конечно, если бы это было несколько лег тому назад, то тогда мы не имели бы возможности отвечать, ибо то же «Русское богатство» не приняло бы возражения от рабочего, а тем более в настоящем его изложении. Но времена те, пожалуй, совсем миновали, и мы постараемся несколько отучить тыканье в нас пальцем.

Мне припоминается теперь один ответ учительницы ученикам в вечерней воскресной школе. Как-то речь коснулась слова «либерал», и вот, объясняя; это слово, учительница старалась поднять на известную высоту личность либерала и показать её с хорошей стороны. Тут были и просвещение, и гуманность, и законность, и полная свобода, и много других хороших качеств, которыми обладает, личность «либерала». Слушая в числе прочих учеников это перечисление, я тотчас же вспомнил из газет, что за границей либералы очень часто (может всегда?) действуют против социалистов. И вот после этого я долго не мог хорошо переварить этого: все хорошие качества, с одной стороны, противник для нас, стремящихся к счастью всех, — с другой. Но это мимоходом.

Постараемся ответить г-ну Дадонову в порядке упомянутых обвинений и оправдать, насколько возможно, наши поступки.

Г-н Дадонов говорит, что «главную статью расхода составляют одежда и водка. На то и другое в отдельности тратится от 30 до 70 рублей в год», и это расход «рабочих с годовым заработком от 100 до 200 рублей в год». Это значит, что рабочий, получающий 100 рублей в год, тратит на водку и одежду 60 рублей, т. е. весь год рабочий должен за 3 рубля 33 копейки в месяц иметь харчи, баранки, чай, квартиру, табак, баню, стирку и ещё послать в деревню. Ой, ой, какую чепуху говорит г-н Дадонов!

Если рабочий тратит на водку 30 рублей в год, то на эти деньги он может купить в месяц пять бутылок водки. Выходит, г-н Дадонов, что рабочий, питающийся хлебом, картофелем, гречневой кашей, выпивает в сутки меньше одной сотой ведра. И за это вы осмеливаетесь нам кликнуть: «пьяницы!» Не слишком ли через край хватили?! Допустить, что рабочий прогуляет 1 рубль в воскресенье, невозможно, это было бы 52 рубля в год, да ведь ещё есть, кроме воскресных дней, годовые праздники. Правда, на годовые праздники покупается водка в большом количестве, но сюда-то и уходит большая часть суммы, расходуемой на водку, и если в пасху или рождество рабочий позволит, себе выпить лишнее, то отсюда делать заключение, что он пьяница, очень недальновидно. Нужно помнить и то, что рабочий, питающийся чаем, хлебом и картофелем, бывает слаб на ногах от одной рюмки, особенно если он мало работает здоровой физической работы…

Г-н Дадонов, утверждающий, что пьянство введено в систему, сделал такое заключение на основании показаний общества трезвости. Конечно, мы, рабочие, отлично знаем, что из себя представляют многие общества трезвости и что они будут представлять благодаря их официальному положению при введении новой системы, т. е., когда царь-батюшка захотел быть кабатчиком, а министр Витте целовальником; достаточно упомянуть исключение графа Толстого из почётных членов московского общества трезвости. Пусть простят мне г-да культурники,— но не нужно быть пророком, чтобы утверждать, что не им суждено быть руководителями названных обществ, а займут эти места разные чиновники и батюшки. «Искра» надеется вскоре познакомить читателей с одним трезвенным обществом, которое усиленно искореняет пьянство… Совершенно верно, г-н Дадонов, «могарычи» существуют, и существуют не только в Иваново-Вознесенске, но и в Петербурге, Москве, на юге и почти по всей России. И это есть зло, с которым уже ведётся борьба каждым культурным рабочим, но мы не может согласиться, что это является «одним из страшных зол фабричной жизни», хотя бы потому, что если поступивший ткач приглашает человек 10—15 и покупает им 1/4 ведра водки, то смешно думать, якобы он этим заставляет их пьянствовать, а не просто выпить после работы и поздравить его с поступлением. И ведь это происходит не ежедневно на фабрике, и притом на такие «могарычи» удаётся попасть 1—3 раза в год. И уж поистине «не так страшен чорт, как его малюют» общества трезвости и г-н Дадонов. Мы же позволим задать вопрос: почему у нас упомянутые «могарычи» есть «пьянство, до некоторой степени введённое в систему» или «являются одним из страшных зол фабричной жизни», а у таких культурных личностей, как даже у литераторов, разные юбилеи, обеды, чествования, где выпивается вина и водки уже во всяком случае не меньше на человека, чем на любых «могарычах», почему, спрашиваем, это не есть «пьянство, до некоторой степени введённое в систему», а, г-н Дадонов? Почему, когда их высочество «выпил бокал за здравие», дальше «провозгласил тост», «ответил здравицей», дальше «выпил за князя» и так без конца, пока от разных «здравиц, бокалов, тостов» не напьются до осатанения, почему, г-н Дадонов, это не есть «пьянство, до некоторой степени введённое в систему» и не есть «одно из самых страшных зол жизни» высших, образованных классов? Вот, например, министр Сипягин, объезжая это лето, всюду принимал предлагаемые обеды и был пьян хуже сапожника (извиняюсь перед товарищами за такую фразу), а что это верно, то рабочие видели, как он с морозовского обеда выходил «еле можахом», а приезжал-то по простому выражению рабских, «за брюками». И разве, г-н Дадонов, всё вышесказанное не развивает «поголовное массовое пьянство»? Ещё раз: почему наши «могарычи» есть «пьянство, до некоторой степени введённое в систему», а всё вышесказанное остальное нет? Мы знаем, почему и не будем умалчивать об этом. Разница, г-н Дадонов, вся в том, что вы литераторы, а тем паче разные превосходительства, высочества и тому подобные трезвенники пьёте в хороших ресторанах, клубах, квартирах, дворах, а мы, бедный народ, на задворках, за подворотней буквально и в лучшем случае летом на тощей травке с такого же тощего качества закуской и если выпьем, то особой своей не можем хвалиться, мы тогда бледны, слабы. А видали ли вы пьяного г-на Сипягина? Он трезвый выглядит точно большой медный куб, а пьяный еще краснее становится (кстати, советуем ему пить меньше, дабы не сгореть от спирта подобно бывшему екатеринославскому губернатору генералу Киллеру). Но если мы пьём на задворках, то это не даёт вам права называть нас пьяницами, а других трезвенниками! Когда читаешь газеты, то видишь одно и то же: в каждом номере пестрит здравица, бокал, тост и т. п. Всю жизнь люди проводят с поднятым бокалом в руке, г-да же литераторы стараются умиляться, описывая благородные выпивки. Эх, г-да литераторы, что может быть позорнее этого?! Поневоле напрашивается вопрос: где же общества трезвости? Где г-н Дадонов? Где его наблюдательность? И почему он не скажет: «и почти ничего не развила из себя» образованность? Чего же они в самом деле молчат? Очень просто, они боятся, чтобы им кузькину мать не показали, а потому молчат про указанное пьянство. Другое дело — рабочие; про них всё можно говорить: рабочий связан, а потому, почему же не подойти к нему и не плюнуть ему в лицо? И вот ополчаются разные общества трезвости, а за ними и г-да Дадоновы.

С пьянством покончили, но с г-ном Дадоновым ещё нет….

Рабочий за рабочих

(Приложение к № 9 «Искры», октябрь 1901 г.)

Полный текст читайте тут

_______________

1 История появления этой статьи И. В. Бабушкина, литературный талант которого первым заметил и высоко оценил В. И. Ленин, описана Н. К. Крупской в её брошюре «Ленин — редактор и организатор партийной печати»:

«…Владимир Ильич хотел получать не только корреспонденция от рабочих, ему хотелось, чтобы рабочие писали в «Искру» и статьи. По поручению Владимира Ильича я писала Бабушкину (мы его хорошо знали; Бабушкин учился у меня в группе в вечерне-воскресной школе и одновременно входил в кружок, в котором Владимир Ильич вёл занятия): «У нас к вам просьба. Достаньте в библиотеке «Русское богатство», начиная с декабря прошлого года. Там некто Дадонов написал возмутительную статью об Иваново-Вознесенске, где старается изобразить иваново-вознесенских рабочих чуждыми всякой солидарности, без всяких запросов и стремлений. Шестернин опровергал там же Дадонова. Дадонов написал статью ещё более возмутительную, и тогда «Русское богатство» заявило, что оно прекращает дальнейшее обсуждение вопроса. Прочтите эти статьи (если нужно, купите нужные номера «Русского богатства» за наш счёт) и напишите по этому поводу статью или заметку (я написала в письме «заметку», Владимир Ильич, просматривая его, вставил «статью или заметку». — Н. К.), постарайтесь собрать как можно больше фактических данных. Очень важно бы было поместить в «Искре» (Владимир Ильич вставил или «Заре», ему хотелось, чтобы в толстом научном журнале появилась статья рабочего) или «Заре» опровержение этого вздора со стороны рабочего (слово «рабочего» Ильич подчеркнул три раза. — Н. К.)., близко знакомого с жизнью Иваново-Вознесенска». Это опровержение было написано Бабушкиным, вылилось в целую брошюру, которая напечатана приложением к № 9 «Искры» от октября 1901 г. под заглавием «В защиту Иваново-вознесенских рабочих» за подписью «Рабочий за рабочих». — Ред.