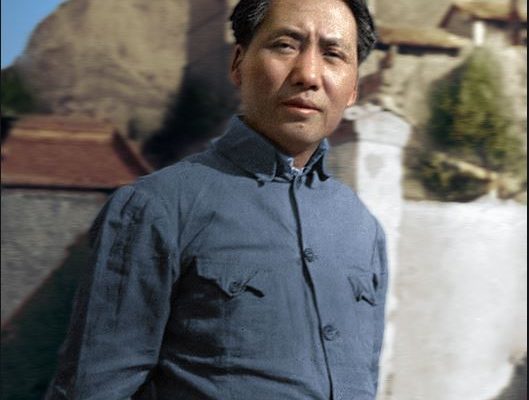

(Ма́о Цзэду́н (кит. трад. 毛澤東, упр. 毛泽东, пиньинь Máo Zédōng, палл. Мао Цзэдун, Уэйд-Джайлз: Mao Tse-Tung; 26 декабря 1893, Mao Zedong’s Former Residence[d], Империя Цин — 9 сентября 1976, Чжуннаньхай) — китайский революционер, государственный, политический и партийный деятель XX века, главный теоретик маоизма, создатель КНР.)

Мао Цзэдун

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОТИВОРЕЧИЯ

(август 1937 г.)

Эта философская работа была написана товарищем Мао Цзэдуном вслед за работой «Относительно практики» и с той же целью, а именно — для преодоления серьёзных ошибок догматического порядка, имевших тогда место в партии; на эту тему он прочитал лекцию в Антияпонском военно-политическом университете в Яньани. При включении данной работы в собрание избранных произведений Мао Цзэдуна автором были сделаны частичные дополнения, сокращения и исправления.

4. ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ И ГЛАВНАЯ СТОРОНА ПРОТИВОРЕЧИЯ

В вопросе о специфичности противоречий есть ещё два момента, которые необходимо рассмотреть особо: это главное противоречие и главная сторона противоречия.

В каждом сложном процессе развития явлений существует целый ряд противоречий, в числе которых всегда имеется главное противоречие; его существование и развитие определяют существование и развитие остальных противоречий и воздействуют на них.

Например, в капиталистическом обществе две противоположные силы — пролетариат и буржуазия — образуют главное противоречие. Другие же противоречия, как, например, противоречие между остатками класса феодалов и буржуазией, противоречие между крестьянами — мелкими собственниками — и буржуазией, противоречие между пролетариатом и крестьянами — мелкими собственниками, противоречие между немонополистической буржуазией и монополистической буржуазией, противоречие между буржуазной демократией и фашизмом, противоречия между капиталистическими странами, противоречия между империализмом и колониями и другие противоречия — все они определяются этим главным противоречием и находятся под его воздействием.

В полуколониальных странах, как, например, в Китае, отношения между главным противоречием и неглавными противоречиями являют собой сложную картину.

В случае агрессивной войны империалистов против такой страны различные её классы, за исключением небольшой кучки национальных предателей, могут временно сплотиться для ведения национальной войны против империализма. В этом случае противоречие между империализмом и данной страной становится главным противоречием, а все противоречия между различными классами внутри этой страны (включая главное противоречие — между феодальным строем и народными массами) временно отступают на второстепенное место и занимают подчинённое положение. Такая ситуация была характерной для опиумной войны 1840 года в Китае, китайско-японской войны 1894 года, войны, которую вели «боксёры» в 1900 году, и характерна для нынешней китайско-японской войны.

Однако в иной ситуации противоречия меняются своими местами. Когда империализм не прибегает к вооружённому угнетению, а использует более умеренные формы угнетения — давление в политической, экономической, культурной и других областях, — господствующий класс полуколониальной страны может капитулировать перед империализмом, и тогда между ними возникает союз для совместного угнетения народных масс. В этом случае народные массы нередко прибегают к гражданской войне как форме борьбы против блока империалистов и класса феодалов, а империализм, не прибегая к непосредственным действиям, зачастую использует косвенные пути для поддержки реакционных сил полуколониальной страны в деле угнетения народа. В этих случаях особенно обостряются внутренние противоречия. Такая ситуация была характерной для революционной войны 1911 года, революционной войны 1924-1927 годов, десятилетней революционной аграрной войны после 1927 года в Китае. Аналогичное положение наблюдается и при внутренних войнах между различными реакционными правящими кликами в полуколониях, например при войнах между милитаристами в Китае.

Когда же революционная война в стране принимает такие масштабы, что начинает угрожать самому существованию империализма и его; агентуры — внутренней реакции, империализм, пытаясь сохранить свое господство, нередко прибегает, помимо указанных средств, и к иным средствам: это либо внесение раскола в лагерь революции, либо непосредственное вторжение иностранных вооруженных сил для оказания помощи внутренней реакции. В этих случаях между иностранным империализмом и внутренней реакцией страны, совершенно открыто группирующимися на одном полюсе, и народными массами, стоящими на другом полюсе, возникает главное противоречие, которое определяет развитие или воздействует на развитие других противоречий. Примером такой вооружённой интервенции является помощь различных капиталистических стран реакционерам России после Октябрьской революции. Примером раскола революционного фронта является предательство Чан Кайши в 1927 году.