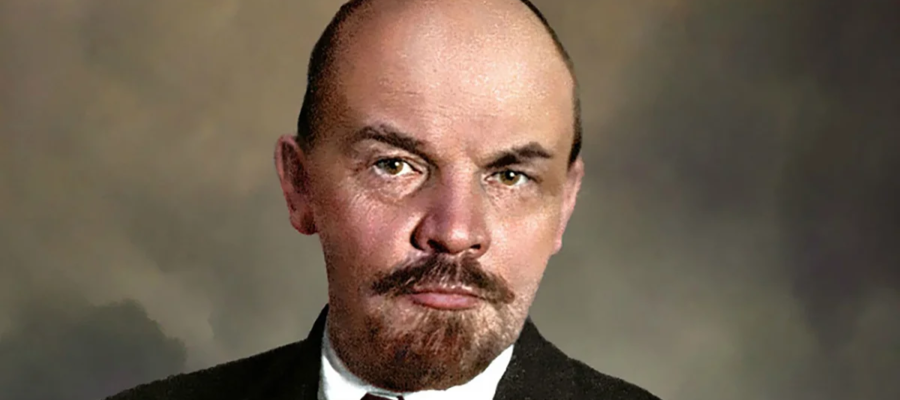

Владимир Ильич(Ульянов) Ленин 22 (10) апреля 1870

К. Маркс утверждал, что тот, кто хочет пробраться к сияющим вершинам знания, должен не страшиться карабкаться по трудным каменистым тропинкам над опасными, зияющими пропастями. Вот именно таким бесстрашным искателем истины и изумительно отважным трудолюбцем был сам Владимир Ильич. Всех нас, знавших его лично, особенно поражало это гармоничное сочетание в нем гениального ученого, беззаветного труженика, пламенного революционера и трибуна. Вот почему он был не только лучшим учеником Маркса, но и по своим основным свойствам был так особенно близок именно к этому величайшему гению человечества. Великие чувства и великий разум, великий ум и великое сердце — вот что является характерными чертами, роднящими этих людей, являющихся наиболее универсальными гениями из всех гениев, когда-либо живших на земле. (Г. М. Кржижановский, учёный-энергетик, академик и вице-президент АН СССР, литератор; советский экономист и экономико-географ).

X. Историческое место империализма

Мы видели, что по своей экономической сущности империализм есть монополистический капитализм. Уже этим определяется историческое место империализма, ибо монополия, вырастающая на почве свободной конкуренции и именно из свободной конкуренции, есть переход от капиталистического к более высокому общественно-экономическому укладу. Надо отметить в особенности четыре главных вида монополий или главных проявлений монополистического капитализма, характерных для рассматриваемой эпохи.

Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени ее развития. Это – монополистские союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты. Мы видели, какую громадную роль они играют в современной хозяйственной жизни. К началу XX века они получили полное преобладание в передовых странах и если первые шаги по пути картеллирования были раньше пройдены странами с высоким охранительным тарифом (Германия, Америка), то Англия с ее системой свободной торговли показала лишь немногим позже тот же основной факт: рождение монополий из концентрации производства.

Во-вторых, монополии привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, особенно для основной, и наиболее картеллированной, промышленности капиталистического общества: каменноугольной и железоделательной. Монополистическое обладание важнейшими источниками сырых материалов страшно увеличило власть крупного капитала и обострило противоречие между картеллированной и некартеллированной промышленностью.

В-третьих, монополия выросла из банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. Каких-нибудь три – пять крупнейших банков любой из самых передовых капиталистических наций осуществили «личную унию» промышленного и банкового капитала, сосредоточили в своих руках распоряжение миллиардами и миллиардами, составляющими большую часть капиталов и денежных доходов целой страны. Финансовая олигархия, налагающая густую сеть отношений зависимости на все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества, – вот рельефнейшее проявление этой монополии.

В-четвертых, монополия выросла из колониальной политики. К многочисленным «старым» мотивам колониальной политики финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за «сферы влияния» – т. е. сферы выгодных сделок, концессий, монополистических прибылей и пр. – наконец за хозяйственную территорию вообще. Когда европейские державы занимали, например, своими колониями одну десятую долю Африки, как это было еще в 1876 году, тогда колониальная политика могла развиваться немонополистически по типу, так сказать, «свободно-захватного» занятия земель. Но когда 9/10 Африки оказались захваченными (к 1900 году), когда весь мир оказался поделенным, – наступила неизбежно эра монопольного обладания колониями, а следовательно, и особенно обостренной борьбы за раздел и за передел мира.

Насколько обострил монополистический капитализм все противоречия капитализма, общеизвестно. Достаточно указать на дороговизну и на гнет картелей. Это обострение противоречий является самой могучей двигательной силой переходного исторического периода, который начался со времени окончательной победы всемирного финансового капитала.

Монополии, олигархия, стремления к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких или слабых наций небольшой горсткой богатейших или сильнейших наций – все это породило те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать его как паразитический или загнивающий капитализм. Все более и более выпукло выступает, как одна из тенденций империализма, создание «государства-рантье», государства-ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом капитала и «стрижкой купонов». Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании самых сильных капиталом стран (Англия).

Про быстроту экономического развития Германии автор исследования о немецких крупных банках Риссер говорит: «Не слишком медленный прогресс предыдущей эпохи (1848–1870) относится к быстроте развития всего хозяйства Германии и в частности ее банков в данную эпоху (1870–1905) приблизительно так, как быстрота движения почтовой кареты доброго старого времени относится к быстроте современного автомобиля, который несется так, что становится опасным и для беззаботно идущего пешехода и для самих едущих в автомобиле лиц», В свою очередь этот необыкновенно быстро выросший финансовый капитал именно потому, что он так быстро вырос, непрочь перейти к более «спокойному» обладанию колониями, подлежащими захвату, путем не только мирных средств, у более богатых наций. А в Соединенных Штатах экономическое развитие за последние десятилетия шло еще быстрее, чем в Германии, и как раз благодаря этому паразитические черты новейшего американского капитализма выступили особенно ярко. С другой стороны, сравнение хотя бы республиканской американской буржуазии с монархической японской или германской показывает, что крупнейшее политическое различие в высшей степени ослабляется в эпоху империализма – не потому, чтобы оно было вообще не важно, а потому, что речь идет во всех этих случаях о буржуазии с определенными чертами паразитизма.

Получение монопольно-высокой прибыли капиталистами одной из многих отраслей промышленности, одной из многих стран и т. п. дает им экономическую возможность подкупать отдельные прослойки рабочих, а временно и довольно значительное меньшинство их, привлекая их на сторону буржуазии данной отрасли или данной нации против всех остальных. И усиленный антагонизм империалистских наций из-за раздела мира усиливает это стремление. Так создается связь империализма с оппортунизмом, которая сказалась раньше всех и ярче всех в Англии благодаря тому, что некоторые империалистические черты развития наблюдались здесь гораздо раньше, чем в других странах. Некоторые писатели, например Л. Мартов, любят отмахиваться от факта связи империализма с оппортунизмом в рабочем движении – факта, который ныне особенно сильно бросается в глаза, – посредством «казенно-оптимистических» (в духе Каутского и Гюисманса) рассуждений такого рода: дело противников капитализма было бы безнадежно, если бы именно передовой капитализм вел к усилению оппортунизма или если бы именно наилучше оплачиваемые рабочие оказывались склонны к оппортунизму и т. п. Не надо обманываться насчет значения такого «оптимизма»: это – оптимизм насчет оппортунизма, это – оптимизм, служащий к прикрытию оппортунизма. На самом же деле особенная быстрота и особенная отвратительность развития оппортунизма вовсе не служит гарантией прочной победы его, как быстрота развития злокачественного нарыва на здоровом организме может лишь ускорить прорыв нарыва, освобождение организма от него. Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза.

Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать, как переходный или, вернее, умирающий капитализм. Чрезвычайно поучительно в этом отношении, что ходячими словечками буржуазных экономистов, описывающих новейший капитализм, являются: «переплетение», «отсутствие изолированности» и т. п.; банки суть «предприятия, которые по своим задачам и по своему развитию не носят чисто частнохозяйственного характера, а все более вырастают из сферы чисто частнохозяйственного регулирования». И тот же самый Риссер, которому принадлежат последние слова, с чрезвычайно серьезным видом заявляет, что «предсказание» марксистов относительно «обобществления» «не осуществилось»!

Что же выражает это словечко «переплетение»? Оно схватывает лишь наиболее бросающуюся в глаза черточку происходящего у нас перед глазами процесса. Оно показывает, что наблюдатель перечисляет отдельные деревья, не видя леса. Оно рабски копирует внешнее, случайное, хаотическое. Оно изобличает в наблюдателе человека, который подавлен сырым материалом и совершенно не разбирается в его смысле и значении. «Случайно переплетаются» владения акциями, отношения частных собственников. Но то, что лежит в подкладке этого переплетения, – то, что составляет основу его, есть изменяющиеся общественные отношения производства. Когда крупное предприятие становится гигантским и планомерно, на основании точного учета массовых данных, организует доставку первоначального сырого материала в размерах: 2/3 или 3/4 всего необходимого для десятков миллионов населения; когда систематически организуется перевозка этого сырья в наиболее удобные пункты производства, отделенные иногда сотнями и тысячами верст один от другого; когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых продуктов; когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей (сбыт керосина и в Америке и в Германии американским «Керосиновым трестом»); – тогда становится очевидным, что перед нами налицо обобществление производства, а вовсе не простое «переплетение»; – что частнохозяйственные и частнособственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, – которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое (на худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется) время, но которая все же неизбежно будет устранена.

Восторженный поклонник немецкого империализма Шульце-Геверниц восклицает:

«Если в последнем счете руководство немецкими банками лежит на дюжине лиц, то их деятельность уже теперь важнее для народного блага, чем деятельность большинства государственных министров» (о «переплетении» банковиков, министров, промышленников, рантье здесь выгоднее позабыть…) «… Если продумать до конца развитие тех тенденций, которые мы видели, то получается: денежный капитал нации объединен в банках; банки связаны между собой в картель; капитал нации, ищущий помещения, отлился в форму ценных бумаг. Тогда осуществляются гениальные слова Сен-Симона: «Теперешняя анархия в производстве, которая соответствует тому факту, что экономические отношения развертываются без единообразного регулирования, должна уступить место организации производства. Направлять производство будут не изолированные предприниматели, независимые друг от друга, не знающие экономических потребностей людей; это дело будет находиться в руках известного социального учреждения. Центральный комитет управления, имеющий возможность обозревать широкую область социальной экономии с более высокой точки зрения, будет регулировать ее так, как это полезно для всего общества и передавать средства производства в подходящие для этого руки, а в особенности будет заботиться о постоянной гармонии между производством и потреблением. Есть учреждения, которые включили известную организацию хозяйственного труда в круг своих задач: банки». Мы еще далеки от осуществления этих слов Сен-Симона, но мы находимся уже на пути к их осуществлению: марксизм иначе, чем представлял его себе Маркс, но только по форме иначе»[«Grundriß der Sozialökonomik», 146.].

Нечего сказать: хорошее «опровержение» Маркса, делающее шаг назад от точного научного анализа Маркса к догадке – хотя и гениальной, но все же только догадке, Сен-Симона.

Империализм, как высшая стадия капитализма

(популярный очерк)

В. И. Ленин

Полное собрание сочинений

Том 27

Август 1915 ~ июнь 1916

Книга «Империализм, как высшая стадия капитализма» была написана в январе – июне 1916 года в Цюрихе.

Новые явления в развитии капитализма Ленин отмечал задолго до начала первой мировой войны. В ряде работ, написанных в 1895–1913 годах («Проект и объяснение программы социал-демократической партии» (1895–1896), «Китайская война» (1900), «Уроки кризиса» (1901), «Внутреннее обозрение» (1901), «Концентрация производства в России» (1912), «Рост капиталистического богатства» (1913), «Отсталая Европа и передовая Азия» (1913), «Исторические судьбы учения Карла Маркса» (1913), «К вопросу о некоторых выступлениях рабочих депутатов» (1912) и других) Ленин вскрывал и анализировал отдельные черты, характерные для эпохи империализма: концентрацию производства и рост монополий, вывоз капитала, борьбу за захват новых рынков и сфер влияния, интернационализацию хозяйственных отношений, паразитизм и загнивание капитализма, рост противоречий между трудом и капиталом и обострение классовой борьбы, создание материальных предпосылок для перехода к социализму. Особое внимание Ленин уделил разоблачению грабительской колониальной политики, борьбе за раздел и передел мира, подготовке империалистических, захватнических войн. В статье «Марксизм и ревизионизм», написанной в 1908 году, борясь против ревизии марксизма и подрыва его изнутри под видом поправок и пересмотра учения Маркса, в частности марксовой теории кризисов, Ленин писал: «Изменились формы, последовательность, картина отдельных кризисов, но кризисы остались неизбежной составной частью капиталистического строя. Картели и тресты, объединяя производство, в то же время усиливали на глазах у всех анархию производства, необеспеченность пролетариата и гнет капитала, обостряя таким образом в невиданной еще степени классовые противоречия. Что капитализм идет к краху – ив смысле отдельных политических и экономических кризисов и в смысле полного крушения всего капиталистического строя, – это с особенной наглядностью и в особенно широких размерах показали как раз новейшие гигантские тресты» (Сочинения, 5 изд., том 17, стр. 21–22).

Ленин внимательно следил за новейшей литературой о капитализме, изучал ее. Об этом свидетельствует его рецензия на книгу Д. А. Гобсона «Эволюция современного капитализма» (см. Сочинения, 5 изд., том 4, стр. 153–156). В августе 1904 года Ленин начал переводить книгу Гобсона «Империализм» (см. Сочинения, 4 изд., том 37, стр. 287). Рукопись этого перевода Ленина пока не разыскана.

Всесторонним исследованием монополистической стадии развития капитализма Ленин занялся с начала первой мировой войны. Этого требовали интересы революционной борьбы рабочего класса России и других капиталистических стран. Для правильного руководства революционным движением и успешной борьбы с идеологией империалистической реакции, с реформистской политикой соглашательства с империалистами необходимо было «разобраться в основном экономическом вопросе, без изучения которого нельзя ничего понять в оценке современной войны и современной политики, именно: в вопросе об экономической сущности империализма» (27 том, стр. 302).

Ленин вплотную взялся за изучение литературы по империализму, очевидно, с середины 1915 года, будучи в Берне (в Швейцарии); тогда он начал составлять указатели литературы, разрабатывать планы, делать выписки и заметки, писать конспекты. Подготовительные материалы к книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» («Тетради по империализму») составляют около 50 печатных листов. Они содержат выписки из 148 книг (в том числе 106 немецких, 23 французских, 17 английских и 2 в русском переводе) и из 232 статей (из них 206 немецких, 13 французских и 13 английских), помещенных в 49 различных периодических изданиях (34 немецких, 7 французских и 8 английских).

В начале января 1916 года Ленин принял предложение о написании книги по империализму для легального издательства «Парус», основанного в декабре 1915 года в Петрограде. В письме А. М. Горькому 29 декабря 1915 года (11 января 1916) Ленин писал: «Сажусь за работу над брошюрой об империализме» (Сочинения, 4 изд., том 35, стр. 166). В первой половине февраля 1916 года Ленин из Берна переехал в Цюрих, где он продолжал собирать и обрабатывать материалы по империализму. Работая над трудом «Империализм, как высшая стадия капитализма» в Цюрихской кантональной библиотеке, Ленин выписывал книги и из других городов.

19 июня (2 июля) 1916 года Ленин писал Μ. Η. Покровскому, проживавшему во Франции и редактировавшему серию брошюр, выпускавшихся издательством «Парус» о государствах Западной Европы в период первой мировой войны: «Посылаю Вам сегодня заказной бандеролью рукопись» (там же, стр. 178). Рукопись, отосланная одновременно с письмом, не дошла до Покровского, и пришлось пересылать ее вторично. Кроме того, издательство предложило сократить уже готовую рукопись с пяти до трех печатных листов; однако Ленин не сократил работу, так как, по его словам, «сжать еще раз до 3-х листов было абсолютно невозможно» (там же).

После того как книга попала в издательство, меньшевистские элементы, бывшие у руководства издательством, удалили из книги резкую критику Каутского и Мартова, внесли в рукопись правку, которая не только стирала своеобразие ленинского стиля, но и искажала его мысли. Ленинское слово «перерастание» (капитализма в империализм) заменили словом «превращение», «реакционный характер» (теории «ультраимпериализма») – словами «отсталый характер» и т. д. В середине 1917 года книга была напечатана под названием «Империализм, как новейший этап капитализма (Популярный очерк)» с предисловием Ленина, помеченным 26 апреля 1917 года.