Эссен Мария Моисеевна родилась 21.11(3.12).1872года в Брест-Литовске в семье железнодорожного служащего. Участница социал-демократического движения в России.

В революционном движении с начала 90-х гг. (Одесса, Екатеринослав); член Киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1899 году арестована, выслана в Якутскую область. В 1902 годубежала за границу. В 1903 году член Петербургского комитета РСДРП, большевик. В 1903 году кооптирована в ЦК РСДРП. В 1905 году член Петербургского, в 1906 году ‒ Московского комитетов партии. С 1907 года от партийной деятельности отошла. В 1917 году член Тифлисского совета, примкнула к группе социал-демократов-интернационалистов. В 1920 году вступила в РКП (б). В 1921‒2195 годах на партийной работе в Грузии. С 1925 года работала в Москве, член СП СССР (1938).

Мария Моисеевна Эссен начала свою революционную деятельность в период, когда под руководством незабвенного Владимира Ильича Ленина зарождалась, стала складываться наша партия, партия нового типа.

Двадцатилетней девушкой вошла она в революционное движение, и ей в конце девятнадцатого — начале двадцатого века посчастливилось работать под руководством Ленина, выполнять его поручения.

Именно в этот период Мария Моисеевна была наиболее активным деятелем большевистской партии, профессиональным революционером. После II съезда она входила в состав Центрального Комитета партии, принимала непосредственное участие в первой русской революции 1905 —1907 годов.

Мария Моисеевна Эссен, которую товарищи помнят по ее партийным кличкам «Зверь», «Сокол», «Нина Львовна», родилась в Брест-Литовске в 1872 году в семье мелкого железнодорожного служащего.

Семья была большая и жила в нужде.

«1881 год,—вспоминает Мария Моисеевна,— был особенно тяжел. В стране голод,— хлеб, дрова, продукты страшно вздорожали, и заработка отца на семью в семь человек не хватает. Мать бьется изо всех сил, но нужда одолевает, и мы постоянно голодали».

Мария Моисеевна в детстве окончила приходскую школу, но дальше систематического образования ей получить не удалось. Большие знания, которыми она владела, были приобретены путем самообразования.

Судьба не баловала Марию Моисеевну, ее детские и юношеские годы проходили в тяжелых условиях.

«Спасали книга и любовь к природе» — писала Мария Моисеевна об этих годах. Вначале читала она бессистемно, все подряд, не все понимая, но книги помогали восполнить недостаток образования.

Как и многие другие девушки ее поколения, Мария Моисеевна полюбила произведения Некрасова, Чернышевского, других революционных демократов, имевших большое влияние на формирование ее революционного сознания. «Для меня Некрасов был неисчерпаемым источником познания жизни… Мы упивались его стихами и никогда не уставали повторять их… Это была поэзия нашей жизни, державшая нас на какой-то моральной высоте»,— писала Мария Моисеевна в своих воспоминаниях.

О романе Чернышевского «Что делать?» Мария Моисеевна пишет, что он потряс все ее существо. «Показанные в этом романе новые люди, бросающие вызов старому миру, люди новой идеологии, новой морали и огромной воли — вот с кого надо брать пример и у кого надо учиться, за кем беззаветно следовать. Беспощадная борьба за новую жизнь, построенную на началах велйких идеалов человечества,— вот достойная задача, за которую не жаль отдать жизнь».

Мария Моисеевна цель своей жизни видит в том, чтобы бороться, чтобы изменить тяжелую участь народа, быть ему полезной.

«Книга открыла мне,— пишет дальше Мария Моисеевна,— что, кроме затхлого провинциального захолустья, существует мир борьбы… Я поняла, что не отгораживаться надо, а проникнуть в глубь народной жизни, изучить ее и найти пути к изменению ее тяжелых сторон».

В 1891 году в России разразился голод, который был сильнее голода 1881 года. Передовые люди того времени, видя размеры народного бедствия, стремились оказать помощь голодающим. Мария Моисеевна отправилась в село Екатериновка Самарской губернии и стала работать в столовой для голодающих крестьян, открытой на средства, собранные Л. Н. Толстым.

Положение крестьян было ужасным. Иногда возникали голодные бунты. Бунтовщиков усмиряли штыком и нагайкой, тюрьмой и каторгой.

После долгой голодной зимы начались эпидемии тифа, холеры, косившие людей. Спокойно наблюдать народное бедствие было невыносимо. Получив первичные сведения об уходе за больными, Мария Моисеевна в 1892 году переехала в Екатеринослав (Днепропетровск) и начала работать в холерном бараке.

Наглядевшись на безмерные страдания народа, Мария Моисеевна все чаще задумывается над вопросом о том, как можно облегчить его участь. Вопрос этот волнует молодую девушку, но она не в состоянии дать на него ответ.

После работы по борьбе с эпидемией Мария Моисеевна решает стать работницей и поступает в шляпную мастерскую, где, как и другие работницы, подвергается бесчеловечной эксплуатации. В сезонное время шляпочницы работали по 18 часов в сутки, в остальное время всегда жили под страхом безработицы.

В Екатеринославе Мария Моисеевна начинает свой революционный путь. Через одного студента социал-демократа она получает нелегальную литературу. В ее руки попадает «Коммунистический манифест» К. Маркса и Ф. Энгельса, а также «Капитал» Маркса. Она входит в местный социал-демократический кружок, члены которого упорно и настойчиво изучают эти работы. В своих воспоминаниях Мария Моисеевна пишет: «В каком-то экстазе мы изучали первый том «Капитала». Было трудно, но мы не сдавались… В этой книге для нас сосредоточилась вся мудрость веков. В ней была философия всей истории человеческого общества, законы его развития. В ней был дан исчерпывающий анализ капиталистического общества, борьбы классов, роли рабочего класса в грядущей революции».

Марию Моисеевну влечет к более широкой деятельности, и она решает переехать в Одессу, где имелись крупные предприятия и мастерские.

Около двух лет она работает в различных мастерских Одессы и одновременно усиленно занимается в общественной библиотеке, зачитываясь книгами по истории революционного движения, политической экономии, философскими работами Плеханова.

В 1896 году Мария Моисеевна приехала в Саратов, где познакомилась и подружилась с социал-демократами Голубевыми. Здесь она принимает участие в работе марксистского кружка, а вскоре и сама начала вести пропагандистскую работу. Она мечтает о том, чтобы целиком отдаться партийной работе, стать профессиональным революционером. Мария Моисеевна ищет связи с более крупными партийными организациями, чтобы перенять опыт революционной работы. С этой целью в конце 1897 года она переезжает в Киев, где становится членом киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Союз был связан с крупными центрами России и заграничными деятелями группы «Освобождение труда». Он имел связи с рабочими предприятий и железнодорожных мастерских.

В своей пропагандистской работе Мария Моисеевна стремилась ознакомить своих слушателей с материалистическим мировоззрением, рассказывала им о классовой борьбе, о роли рабочего класса в борьбе за социализм. Активно участвовала она и в забастовочном движении; вместе с другими социал-демократами она разрабатывала требования бастовавших рабочих, составляла листовки, которые печатали на гектографе и распространяли среди рабочих.

Накопив опыт подпольной работы, Мария Моисеевна решила использовать его в каком-нибудь крупном промышленном районе, с большим числом рабочих. Ее тянуло на Урал. Незадолго до I съезда РСДРП она отправилась в Петербург посоветоваться с товарищами из пе¬ тербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» относительно постановки партийной работы на Урале. Они одобрили ее намерение поехать на Урал и намечаемый план работы в этом районе, снабдили нелегальной литературой и адресами товарищей. Члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» обещали Марии Моисеевне всяческую помощь. Вскоре после того, как она уехала на Урал, они прислали ей материалы I съезда партии, помогали налаживать подпольную типографию, приобретая для нее необходимое оборудование.

Мария Моисеевна обосновалась в Екатеринбурге (ныне Свердловск) и вместе с другими товарищами развернула пропагандистскую работу.

В своих воспоминаниях Мария Моисеевна пишет: «Я применяла метод беседы, совместного чтения, а, главное — немедленного вовлечения в практическую работу. Кружковцы помогали заводить связь с рабочими, организовывали собрания, давали материал для гектографа, каллиграфически переписывали листки для печатания, а затем, отпечатав, отправлялись к фабрикам и заводам расклеивать их».

Вскоре в Екатеринбурге была создана первая социал-демократическая организация на Урале. В нее входили рабочие Верхне-Исетского завода, Злоказовской суконной фабрики, завода Ятиса и железной дороги. Через социал-демократа Д. Кремлева к работе были привлечены слушатели Горного училища: Сыромолотов, Варничев, Якобсон, Лоськов, Саватин и другие, имевшие связи среди рабочих рудников и заводов. На предприятиях создавались кружки молодежи, членов которых привлекали к нелегальной работе. Им давали различные поручения, и они с готовностью их выполняли.

Собрания рабочих, как правило, устраивали в лесу под видом загородных прогулок.

1 мая 1898 года на Урале впервые была выпущена листовка с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в которой говорилось о значении первомайского праздника, о гнете и бесправии рабочего класса, о разорении крестьянства, о борьбе рабочего класса в крупных центрах страны. Заканчивалась листовка призывом: «Долой самодержавие и да здравствует социал-демократическая рабочая партия!» Эта листовка была отпеча¬ тана на гектографе и ночью расклеена на фабриках, заводах и на телеграфных столбах.

Вскоре был выпущен также листок с обращением «К рабочим Урала». Это был своего рода манифест о задачах рабочего класса.

Екатеринбургская организация была связана с Златоустом, Боткинским, Кусинским и Сысертским заводами.

Предполагалось созвать общеуральский съезд социал-демократов и оформить организацию как областную.

Комитет поставил перед собой задачу создать типографию.

С помощью рабочего Емельянова, работавшего в типографии, начали собирать шрифт. Через два месяца его накопилось больше двух пудов, но для типографии этого было мало, и Мария Моисеевна отправилась в Петербург. По дороге она заехала в Самару, где была организована редакция наметившегося к изданию сборника «Пролетарская борьба».

Доставить в Екатеринбург недостающее оборудование для типографии было довольно рискованно, но после многих треволнений груз был доставлен до места. Наконец, с помощью Н. Н. Кудрина, управляющего золотыми приисками в Бишкиле, близ Челябинска, типография была организована.

Это была первая хорошо оборудованная подпольная типография на Урале.

Вначале Мария Моисеевна хотела остаться в Екатеринбурге, возложив работу в типографии на других товарищей, но вследствие провала почти всей организации она уехала из Екатеринбурга в Бишкиль и целиком переключилась на работу типографии.

Мария Моисеевна съездила в Самару, получила статьи о рабочем движении, о работе в деревне и начала вместе с Кудриным и другими товарищами набирать и печатать сборник. Конечно, вся эта работа была строго законспирирована.

В типографии Мария Моисеевна научилась наборному делу. Позже оно ей пригодилось: в Женеве она некоторое время работала наборщиком в типографии «Искры».

Напечатанный в 600 экземплярах сборник «Пролетарская борьба» был отправлен в Петербург для распространения по организациям. Из-за опасения провала типография была спрятана у одного из работников организации — Деменова, связанного с типографией. Он оказался провокатором и выдал всех участников организации типографии, в первую очередь Марию Моисеевну.

Она была арестована и просидела в Уфимской тюрьме в одиночке почти два года. Первые полгода ей даже книг не давали, потом дали евангелие и третий том «Капитала» Маркса, приняв его за обычный учебник. Мария Моисеевна приступила к глубокому изучению «Капитала», испытывая при этом огромную радость.

Однажды у нее произошло столкновение с надзирателем тюрьмы. Начальство решило посадить ее в карцер. Мария Моисеевна отказалась подчиниться этому распоряжению и заявила, что будет сопротивляться. Когда ее насильно потащили в карцер, она схватилась за спинку кровати. Неожиданно от кровати оторвался кусок железа, который очутился в руках Марии Моисеевны. Надзиратели испугались и выскочили в коридор. Они приказали унести из камеры все вещи, посадить арестованную на хлеб и на воду, лишить горячей пищи, передач, переписки. Такой режим продолжался свыше двух месяцев.

Мария Моисеевна заболела. Тогда по настоянию тюремного врача ее перевели на больничное питание, стали выпускать на прогулки и вернули постель. Она быстро стала поправляться.

По окончании следствия Марию Моисеевну на пять лет выслали в Восточную Сибирь.

До Александровска ехать пришлось в арестантском поезде, битком набитом, главным образом, уголовниками. Затем ссыльных гнали по этапу, в дождь и слякоть, едва давая передохнуть.

В Красноярске Марию Моисеевну отправили в тюрьму и посадили в одиночную камеру. Здесь оказалась тьма крыс. В своих воспоминаниях она пишет: «В душе кипит бешеная злость против крыс, тюремной администрации, против всего строя. Нет, крысам на съедение я себя не отдам. Буду бороться. И всю долгую ночь я висела на оконной решетке, меняя поминутно положение, не давая себе отдыха, стараясь произвести как можно больше шума и все время отгоняла ногами наиболее наглых крыс».

В Красноярске Мария Моисеевна узнала, что ее отправляют в Якутию в город Олекминск. Предстоял долгий путь пешком и по реке Лене на паузках. Последнее обстоятельство затрудняло побег, о котором она не переставала думать.

В конце декабря 1901 года она прибыла в Александровен, а к месту ссылки отправилась в июне 1902 года. Обладая прекрасным голосом, веселая и жизнерадостная, Мария Моисеевна вселяла в людей бодрость, несмотря на трудности пути, плохое питание и столкновения с пьяным командиром конвоя.

Прибыв на место ссылки, она решила бежать во что бы то ни стало. Бежать за тысячи верст от железной дороги было очень трудно, но Мария Моисеевна не оставила этой мысли. Своими планами она поделилась с товарищами из колонии ссыльных. Ее горячо поддержали, и она начала готовиться к побегу.

Особенно всколыхнули ссыльных полученные в Олек- минске номера ленинской «Искры». Каждый номер газеты горячо обсуждался. Было ясно, что «Искра» становится организующей силой, что под руководством Ленина создается могучая революционная партия. Сидеть долгие годы в ссылке и пассивно выжидать ее конца было невыносимо.

Мария Моисеевна усиленно готовится к побегу. Для этого необходимы деньги. Выручает товарищ — Николай Николаевич Кудрин, который вместе с ней был арестован по делу подпольной типографии и бежал с поселения. Он приехал из Иркутска в Олекминск, когда Лена начала уже покрываться льдом. 2000 верст по Лене он добирался на лодке во льдах и привез ей деньги на побег.

Паспорт достали у монашки, которая ушла из монастыря. Были сделаны сани с двойным дном. Между первым и вторым дном Мария Моисеевна в пути пролежала целые сутки. Даже ямщик не приметил, что она там находится. До Иркутска Мария Моисеевна ехала уже открыто, но опасность не миновала. Почти две недели ехали на лошадях. Эта поездка вымотала все силы. «Но,— пишет Мария Моисеевна в своих воспоминаниях,— больше этих физических невзгод мучила мысль о возможности неудачи. Скуку далекого пути нельзя было ничем рассеять. Сани были закрыты и впереди виднелась только снежная пустынная дорога. Скакали день и ночь».

От Иркутска Мария Моисеевна ехала уже поездом, не выходя из вагона и отсыпаясь. Так добралась до Воронежа. Здесь получила у старых товарищей по подполью связи, которые дали ей возможность переправиться через границу.

Она приехала в Женеву, которая была центром партийной эмиграции. Там находилась лига социал-демократии, в которую входили сторонники «Искры». Мария Моисеевна приехала в Женеву за тем, чтобы связаться с редакцией «Искры», ознакомиться со всеми партийными документами и получить направление в одну из искровских организаций.

В Женеве Мария Моисеевна познакомилась с В. И. Лениным. Он произвел на нее необычайно сильное впечатление. В своих воспоминаниях она пишет: «Он с первой же встречи произвел впечатление настоящего вождя, человека огромного ума, знаний и воли и замечательного товарища, с которым сразу чувствуешь себя просто и непринужденно».

В то время в редакции «Искры» обсуждался проект программы, устав партии, шли горячие споры с представителями различных социал-демократических групп. Партийная жизнь протекала очень интенсивно, не в пример спокойному житью западноевропейских партий. Ей хотелось поглубже изучить и понять все, что приходилось хватать урывками, на лету. В Женеве для этого были все возможности. И Мария Моисеевна основательно изучает работы Ленина и Плеханова.

По ряду принципиальных вопросов она беседует с В. И. Лениным. «Беседы с Лениным,— пишет она,— его исключительно внимательное отношение к членам партии, его «уменье всесторонне исчерпать весь круг вопросов, связанных как с теорией марксизма, так и практикой революционной борьбы, крепко нас вооружили. Эти беседы для нас, рядовых членов партии, были настоящей марксистской школой».

В конце 1902 года Мария Моисеевна была направлена на работу в Петербургский искровский комитет. Мария Моисеевна рассказывает, что, когда решался вопрос об отъезде в Россию того или иного партийного работника, Ленин беседовал с ним, давал советы, конкретные указания.

В Петербурге Мария Моисеевна должна была заняться пропагандистской работой. По приезде она немедленно приступила к этой работе, но, не имея документов, не могла прописаться. При содействии саратовской приятельницы Евгении Семеновны Стрекаловой ей удалось получить девичий паспорт ее снохи — дворянки Дешиной Зинаиды Васильевны. По нему Мария Моисеевна и прописалась, выдавая себя за певицу, которая приехала совершенствовать свой голос. Она поселилась в центре Петербурга и целиком отдалась партийной работе.

В Петербургском комитете Мария Моисеевна занималась организацией пропаганды. Секретарем комитета была Е. Д. Стасова. Комитет имел широкие связи в рабочих районах и уделял большое внимание пропагандистской работе. К весне 1903 года на предприятиях было создано много пропагандистских кружков, а некоторое время спустя члены этих кружков сами уже вели пропагандистскую работу.

Наряду с организацией кружков, в которых велась пропаганда марксизма, комитет через районных организаторов создавал на предприятиях искровские ячейки, которые руководили рабочим движением на заводах.

Рабочие прислушивались к мнению и советам Петербургского искровского комитета. Подготовка открытых выступлений рабочих стала важным моментом партийной работы.

Готовясь к первомайской демонстрации 1903 года, искровский комитет для единства действий решил устроить собрание всех социал-демократических организаций, обсудить лозунги, распределить докладчиков, районы и т. д. Но на собрании присутствовал провокатор, и все участники собрания были арестованы.

Мария Моисеевна знала, что если она будет опознана и полиция установит, что она бежала из якутской ссылки и проживает по чужому паспорту, то она, в лучшем случае, получит новую ссылку в Якутию с удлинением срока, а возможно и заключение в Петропавловскую или Шлиссельбургскую крепость.

Но дело приняло совершенно неожиданный оборот. Благодаря паспорту, в котором говорилось о дворянском происхождении, и занятиям музыкой жандармы решили, что на собрание она попала случайно. «Какое вам дело, светской девушке, будущей артистке, до какой-то демонстрации, до каких-то рабочих»,— сказал ей жандармский полковник.

Через несколько месяцев Мария Моисеевна оказалась на свободе. Ее выслали под гласный надзор полиции в Одессу вопреки предложению министерства внутренних дел об отправке ее на 3 года в Олонецкую губернию. Ей предстояло получить проходное свидетельство в жандармском управлении. Товарищи настаивали, чтобы она не являлась туда, скрылась, но Мария Моисеевна рискнула пойти в жандармское управление, понимая, что получение проходного свидетельства и отъезд на глазах у жандармов усыпит их бдительность на долгое время. В жандармском управлении она пережила напряженные минуты, но зато обрела свободу для своей дальнейшей нелегальной деятельности.

Мария Моисеевна вышла из тюрьмы уже после II съезда. Члены Центрального Комитета, избранные съездом, находились в Киеве. Она решила поехать туда за новыми поручениями.

Перед тем, как уехать, Мария Моисеевна побывала на заседании Петербургского комитета, который в результате победы искровского направления над «экономистами» выступил с заявлением о поддержке Ленина и линии старой «Искры». Информации о II съезде партии комитет еще не имел. Раскол на съезде был для него неожиданным. Члены комитета были уверены, что меньшинство будет противодействовать решениям съезда и поэтому необходима серьезная работа по укреплению партийных организаций. Нужно было развернуть, как указывал Ленин, революционную борьбу за создание подлинно революционной партии, партии нового типа.

Мария Моисеевна, зная, что за ней ведется слежка, вместо Киева выехала сначала в Одессу. По дороге она постаралась избавиться от шпиков, а приехав на место, сожгла паспорт Дешиной и проходное свидетельство и до неузнаваемости изменила свою внешность (из русой стала брюнеткой). Убедившись, что жандармы потеряли ее след, она поехала в Киев. Здесь Мария Моисеевна прописалась в гостинице по паспорту Инны Христофоровны Гоби.

Члены ЦК поручили делегатам съезда — Землячке и Д. И. Ульянову — информировать Марию Моисеевну о решениях II съезда и ознакомить с его материалами.

Только здесь Мария Моисеевна узнала от товарищей обо всем, что происходило на съезде, какие разногласия обнаружились в процессе работы съезда, какова позиция большинства в отношении местных комитетов и т. д. Здесь же ей впервые стало известно и о том, что члены ЦК в России поставили вопрос о кооптации ее наряду с другими товарищами в состав ЦК. Член ЦК Г. М. Кржижановский предложил ей объехать ряд городов с докладом о съезде, на что она с удовольствием согласилась.

Во время этой поездки Мария Моисеевна выступает с докладами о работе съезда, знакомит товарищей с планами работы ЦК, знакомится сама с составом комитетов, в случае нужды организует перераспределение его работников.

Большинство комитетов одобрило принципиальную линию большевиков.

В своих сообщениях в заграничный центр Мария Моисеевна писала, что партийные организации принимают резолюции о признании решений съезда и о подчинении ЦК. Она отмечала, что работа оживляется, тяга в партию у рабочих усиливается, вырос спрос на литературу, рабочие рвутся к действию, к открытым выступлениям.

В течение пяти месяцев Мария Моисеевна побывала в 15 городах и посетила 15 комитетов, некоторые из них — по два раза. Шпионы следовали за ней по пятам. Чтобы отделаться от них, ей приходилось всячески изворачиваться. То она одевалась под светскую даму, за что шпики из охранки дали ей кличку «Шикарная», то вдруг появлялась в виде деревенской женщины с узлом в руках.

После поездок по городам Центральный Комитет предложил Марии Моисеевне поехать в Женеву к Ленину с докладом о состоянии партийной работы в России и с тем, чтобы она временно заменила члена ЦК Ленгника, которого вызывали в Россию.

В начале февраля 1904 года она поехала в Женеву. Обстановка здесь была очень напряженная. Шла острая борьба с меньшевиками. Сообщение о том, что абсолютное большинство партийных организаций в России занимает правильные позиции, Ленин встретил радостно.

Мария Моисеевна твердо стояла на ленинских позициях.

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях пишет, что Эссен вносила бодрость, которая рассеивала тяжелое настроение, создаваемое меньшевиками. ««Зверь», вырвавшаяся из ссылки на волю, была полна веселой энергии, которой она заражала всех окружающих. Никаких сомнений, никакой нерешительности в ней не было и следа. Она дразнила всякого, кто вешал нос на квинту, кто вздыхал по поводу раскола. Заграничные дрязги как-то не задевали ее» {1}.

К 1 мая 1904 года большевики решили выпустить совместно с меньшевиками листовку, выступить единым фронтом перед лицом международного пролетариата. Лениным был подготовлен проект листовки. ЦК одобрил его. Марии Моисеевне было поручено согласовывать его с Плехановым. Когда она приехала, Плеханов обрушился на ЦК партии. Мария Моисеевна возражала. Она рассказала Плеханову о настроениях рабочих в России, о резолюциях большинства партийных организаций, высказавшихся за решения II съезда, о том, что партийные организации настолько выросли, что умеют сами решать сложные вопросы партийной жизни, и т. д. Она говорила спокойно, имея задание Ленина не раздражать Плеханова и постараться заинтересовать его работой, которую делали большевики. Но из этого ничего не вышло. Плеханов отверг все предложения о совместной работе.

Разногласия с меньшевиками настолько усилились, что В. И. Ленин ставит вопрос о необходимости создания печатного органа и подготовки к созыву III съезда.

В начале августа 1904 года Мария Моисеевна участвует в первой конференции большевиков, известной под названием «конференция 22-х», после которой выезжает в Россию вести подготовку к III съезду. Перед этим по поручению В. И. Ленина она едет в Париж для переговоров с болыпевиками-литераторами об их работе в редакции газеты большевиков «Вперед».

В своих воспоминаниях Мария Моисеевна необычайно живо рассказывает о своих встречах с Владимиром Ильичей Лениным за границей. С восторгом и восхищением говорит она о том, какое было счастье работать с ним.

Марии Моисеевне не удалось участвовать в подготовке к III съезду партии. По доносу провокатора Житомирского она на границе России была арестована и отправлена в петербургский Дом предварительного заключения.

Об аресте Марии Моисеевны Ленин и Крупская узнали позднее. 14 августа Надежда Константиновна пишет Л. X. Гоби в Московский комитет: «Зверь (Эссен) провалилась. Сообщите положение дел… Есть ли связи с тюрьмой. Не знаете ли чего о Звере? Получено ли письмо, где мы 19/ѴІІ спрашивали об этом».

В письме к Марии Ильиничне Надежда Константиновна запрашивает: «Напишите, что знаете о Соколе?

Как он поживает?» И в письме к Гоби 30 октября Надежда Константиновна просит: «Сообщите самым подробным образом все, что знаете о Соколе, есть ли с ним переписка?»

Из тюрьмы Мария Моисеевна написала в Женеву письмо, в котором описала свой арест и предупредила о том, что в транспортной группе в Берлине находится провокатор. Письмо это было перехвачено и до адресатов не дошло. В этом письме Мария Моисеевна подчеркивала, что вне революционной борьбы она жить не может. «И без меня, конечно, жизнь пойдет, я знаю это, но мне-то без этой жизни не жить».

Мария Моисеевна в тюрьме не открывала своего имени. Ехала она в Россию по паспорту Уваровой. По фотокарточкам полиция установила, что она же Дешина и Гоби. Она все отрицала. Тогда ее решили судить как бродягу. Но это значило получить несколько лет каторги. Марии Моисеевне пришлось назвать себя настоящим именем.

Департаментом полиции было установлено, что Мария Моисеевна — «член партии, член ЦК и играла видную роль в партии», но фактов и доказательств у них не было, и министерство внутренних дел ограничилось приговором к ссылке на 5 лет на Крайний Север Архангельской губернии. Ссылка в Архангельскую губернию, а не в Сибирь объяснялась тем, что Сибирская дорога была занята переброской войск на Дальний Восток; в это время шла война с Японией.

В тюрьме Мария Моисеевна получила письмо от Ленина и Крупской, в котором они писали ей о положении дел в партии, о том, что начинает выходить большевистская газета «Вперед», что появилось много хорошей молодежи. К этому письму была сделана приписка Лениным: «Комитеты большинства объединяются, выбрали уже бюро, и теперь орган объединит их вполне. Ура! Не падайте духом, теперь мы все оживаем и оживем. Так или иначе, немножко раньше или немножко позже надеемся непременно и Вас увидеть… помните, что мы с Вами еще не так стары,— все еще впереди. Ваш Ленин» {2}.

Во время следования по этапу в Архангельскую губернию она узнала много нового. Сидя в тюрьме во время январских событий 1905 года, Мария Моисеевна не могла знать всей широты движения, охватившего страну, и по мере того, как тюрьма заполнялась все большим количеством арестованных, ей казалось, что январские события закончились разгромом.

В арестантском вагоне она узнала, что вместо газеты «Вперед» начал выходить, согласно решению III съезда партии, большевистский «Пролетарий». Газета писала о росте революционного движения не только в крупных промышленных центрах, но и среди крестьянства, в армии и во флоте. Газета ходила по рукам. Люди горячо спорили о происходящих событиях и открыто высказывали свои взгляды, не опасаясь конвойных. Некоторые конвойные с интересом слушали о крестьянских волнениях, о забастовках. В случае приближения начальства предупреждали заключенных, прятали газеты и брошюры, просили разъяснить сущность споров и политических расхождений, а также различия политических партий.

Приехав в Холмогоры, Мария Моисеевна предъявила исправнику медицинское свидетельство о плохом состоянии здоровья, выданное тюремным врачом, и ей разрешили остаться на неделю в Холмогорах. Исправник хотел выяснить, не является ли назначенное ей место ссылки ошибочным, так как село Веркольское, где ей предстояло жить, было гибельным местом, куда даже мужчин не ссылали.

После того как неделя прошла, Мария Моисеевна под предлогом, что ее белье в стирке, попросила разрешения задержаться еще на день в Холмогорах, а ночью с помощью двух ссыльных товарищей на лодке бежала в Архангельск, а затем перебралась в Петербург. Она вначале работала в Бюро ЦК, затем в Петербургском комитете, который вел твердую ленинскую линию и поддерживал центральный орган «Пролетарий».

Огромную роль в дни революции сыграло открытие в начале сентября 1905 года дверей высших учебных заведений для проведения собраний, митингов, докладов. Петербургский комитет поручил Марии Моисеевне руководить работой всех студенческих организаций. Она организовывала собрания рабочих и студентов, подбирала докладчиков, намечала темы, снабжала материалами и информировала докладчиков и агитаторов о решениях Петербургского комитета, выдвинутых лозунгах и т. д.

Кроме этого, Марии Моисеевне было поручено усилить работу по организации боевых дружин. Формирование отрядов требовало больших усилий, оружия не хватало и достать его было трудно, занятия по стрельбе проводились далеко за городом.

После разгрома Московского вооруженного восстания условия работы усложнились. Царское правительство перешло в наступление. Начались обыски, аресты, усилилась слежка.

Однажды на квартиру, где жили Мария Моисеевна, А. М. Эссен и Л. X. Гоби, явились жандармы. В квартире хранилось большое количество револьверов. Хотя обыск был поверхностный и оружие не было найдено, жандармы увезли с собой А. М. Эссена. Мария Моисеевна вместе с Л. X. Гоби, забрав оружие, быстро покинули квартиру.

Мария Моисеевна перешла на нелегальное положение. Она перестала показываться на больших собраниях, которых становилось все меньше. Свою деятельность она сосредоточила в Василеостровском районе. Аресты стали повторяться все чаще. Надвигалась реакция. Работа свертывалась.

В Москве прошла волна арестов. Там почти не оста¬ валось партийных товарищей, которых не знала бы по¬ лиция.

Работать было некому, и Центральный Комитет направляет туда Марию Моисеевну и еще двух товарищей.

В Москве Мария Моисеевна была избрана в Московский комитет партии. Работать в Москве было трудно. Негде было даже собраться. Либеральная интеллигенция, которая раньше охотно предоставляла свои квартиры для собраний, теперь захлопнула двери. Собираться приходилось в ночных чайных, на улицах глухих кварталов, в загородных парках. Трудно было вновь привыкать к подполью.

Московский комитет большевиков сосредоточил свою работу в районах, закрепляя свою связь с рабочими крупных предприятий. Мария Моисеевна была организатором городского района, где было много квалифицированных рабочих.

Несмотря на поражение декабрьского вооруженного восстания 1905 года, партия по призыву В. И. Ленина собирала силы к предстоящим боям.

После разгона правительством I Государственной думы Московский комитет направил Марию Моисеевну в Финляндию к В. И. Ленину, чтобы посоветоваться с ним по вопросам постановки партийной работы.

Приехав к Ленину, она рассказала ему о сложившейся обстановке в условиях наступления реакции, об отходе интеллигенции, о явном спаде революции. Владимир Ильич слушал внимательно, но, как ей показалось, недовольно и отчужденно: «Ну что ж,— сказал он.— …Пока идет борьба, а она идет, что бы вы там ни говорили, надо не ныть, а действовать». И он дал ряд указаний о том, как надо действовать.

Вернувшись из Финляндии, Мария Моисеевна расска¬ зала о том, что Ленин полон новых планов, кипит энер¬ гией. «Его не обескуражило временное поражение. Он предлагал извлечь из этого урок для дальнейшего наступ¬ ления»,— говорила в своих воспоминаниях Мария Моисеевна.

В Москве Мария Моисеевна работала до конца 1906 года. Затем ее послали в Петербург, где в организацию проник провокатор и провалы следовали один за другим. Но развернуть работу ей не удалось, так как вскоре она тяжело заболела и была отправлена в больницу. Сказались 10 лет подпольной работы, тюрьмы, ссылки, побеги, личная неустроенность.

После выхода из больницы она вместе с мужем, у которого открылся активный процесс туберкулеза, уехала на Кавказ и отошла от активной партийной работы.

В 1911 году Мария Моисеевна была в Женеве и здесь вновь встретила В. И. Ленина.

В своих воспоминаниях она пишет:

«Ленин всегда был полон глубокой веры в творческие силы революционного рабочего класса. В 1911 году я видела его в Женеве. Он выступал с докладом, и меня изумил бодрый и, я бы сказала, вещий тон доклада. В то время, как иные из нас переживали настроение сумерек, считая, что реакция укрепилась надолго, Ленин утверждал, что близок новый подъем, что рабочий класс сейчас более созрел для революции, чем в 1905 году, что крестьянство поняло необходимость совместных действий с пролетариатом, учло неорганизованность и разрозненность своих выступлений, что правительство и правящие классы не в силах разрешить ни одного вопроса, что объективные и субъективные предпосылки для революции налицо и что она неизбежна и успех ее обеспечен, ибо партия, рабочий класс и крестьянство не повторят ошибок 1905 года, а извлекут из этих ошибок надлежащий урок… Последующие события подтвердили полностью вещие слова Ленина о том, что рабочий класс созрел для революции и что революция близка».

После Февральской революции 1917 года Мария Моисеевна была избрана депутатом Тифлисского Совета рабочих депутатов. С 1921 года она в течение ряда лет руководила отделом агитации ЦК Компартии Грузии, затем заведовала агитпропом Тифлисского комитета партии, отделом пропаганды и агитации Закавказского краевого комитета. Ею написана брошюра «Разоблачение меньшевизма», много статей, рецензии на историко-партийные книги.

С 1927 года Мария Моисеевна работала в Истпарте ЦК и много сделала для собирания и публикации воспоминаний и документов из истории нашей партии. Она была членом редакции журнала «Пролетарская революция» и выступала в нем со статьями и рецензиями по историко-партийным вопросам.

Много сил отдала Мария Моисеевна изданию произведений великих революционных демократов. Входила в редакционную коллегию 20-томного издания сочинений Салтыкова-Щедрина. К нескольким книгам этого собрания ею написаны предисловия.

Во время Великой Отечественной войны Мария Моисеевна вела большую работу в Союзе советских писателей, членом которого она состояла с 1938 года. Много написала она статей для Совинформбюро. Во всех статьях Мария Моисеевна выступает как страстный публицист против враждебной марксизму-ленинизму идеологии.

Литературная работа занимала большое место в ее жизни. Незадолго до смерти она написала книгу: «Первый штурм». Это ее воспоминания о революции 1905 года и о Ленине.

Мария Моисеевна показала Ленина как создателя революционной партии, как непримиримого противника оппортунизма, как гениального вождя, как чудесного человека.

До последних дней своей жизни Мария Моисеевна осталась пламенным пропагандистом ленинизма, интересовалась всем, чем жила Советская страна и ее героический народ.

Мария Моисеевна Эссен умерла в 1956 году на 85-м году жизни.

С. Бердичевская

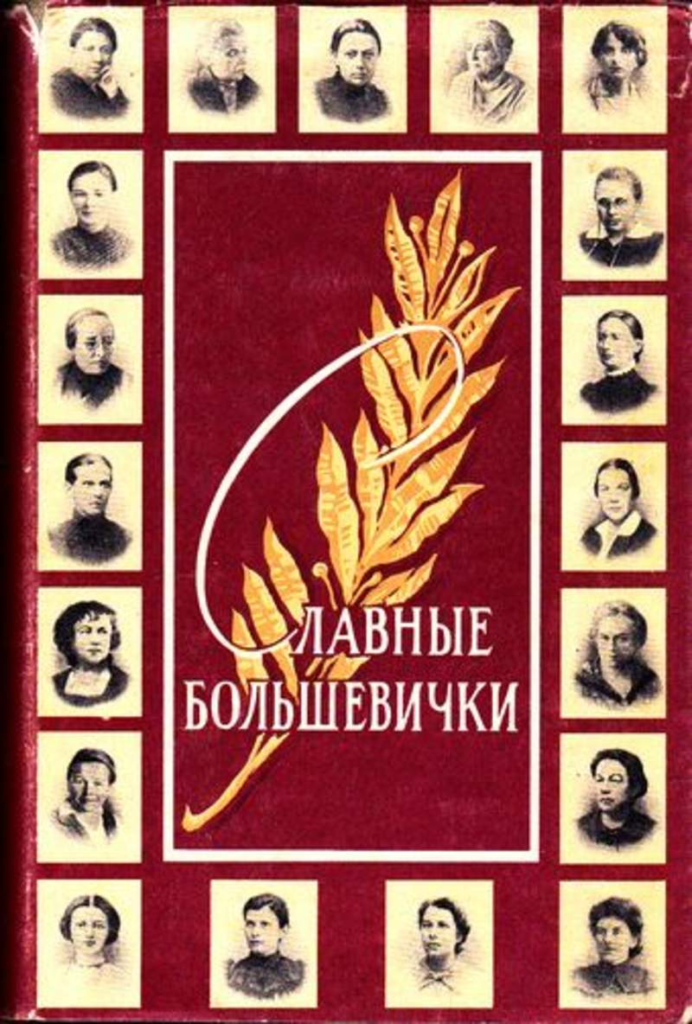

СЛАВНЫЕ БОЛЬШЕВИЧКИ

МОСКВА 1958

Книга «Славные большевички» посвящается светлой памяти замечательной плеяды женщин-революционерок — старейших деятелей коммунистического движения в нашей стране.

К революционной борьбе их привела ненависть к миру насилия и эксплуатации, стремление найти путь к справедливому социальному строю.

Они вступили в революционную борьбу, когда лишь закладывались основы марксистской революционной партии в России, и под руководством великого Ленина активно участвовали в ее создании.

Всех их объединяли революционный героизм, беспредельная преданность народу, верность идеям коммунизма.

Самоотверженность этих выдающихся большевичек была безграничной. Ни тюрьмы, ни ссылки, ни долгие годы эмиграции вдали от Родины, в разлуке с близкими не могли сломить их воли к борьбе.

Одни из них погибли на боевом посту, едва увидев зарю новой жизни, другие стали крупными партийными и государственными деятелями, активными строителями коммунистического общества.

Жизненный путь этих славных дочерей нашей Родины является примером беззаветного служения народу.

Его нужно знать всем трудящимся и особенно нашему молодому поколению, строящему коммунистическое общество.

1 Н. К. Крупская, Воспоминания о Ленине, Госполитиздат, 1957, стр. 83.

2 В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 241.