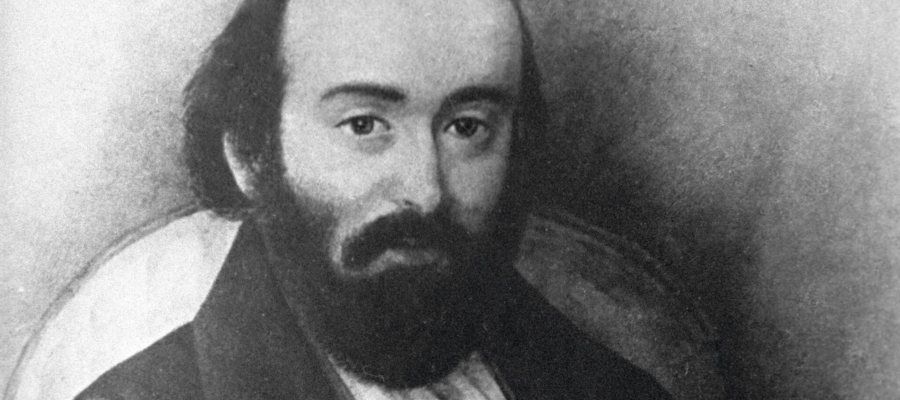

Михаил Васильевич Петрашевский (1821-1866) – русский мыслитель и общественный деятель, политик, лингвист, переводчик и журналист.

Участвовал в совещаниях, посвященных организации тайного общества, был сторонником длительной подготовки народных масс к революционной борьбе. В 1849 году Петрашевский и несколько десятков связанных с ним человек были арестованы.

Петрашевский и ещё 20 человек были приговорены судом к смертной казни. Среди этих 20 человек был и великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, который входил в кружок петрашевцев.

В биографии Петрашевского есть много интересных фактов, о которых мы расскажем в данной статье.

Итак, перед вами краткая биография Михаила Петрашевского.

Биография Петрашевского

Михаил Петрашевский появился на свет 1 (13) ноября 1821 г. в Санкт-Петербурге. Он рос и воспитывался в семье военного врача и статского советника Василия Михайловича, и его супруги Феодоры Дмитриевны.

Стоит заметить, что в свое время Петрашевский-старший занимался организацией холерных больниц и борьбой с сибирской язвой. Кроме этого он является автором медицинского труда под названием «Описание хирургической машины для вправления вывихнутых перстов».

Интересен факт, что когда в 1825 г. на Сенатской площади декабристом был смертельно ранен генерал Михаил Милорадович, именно отца Петрашевского вызвали для оказания помощи.

Когда Михаилу было 18 лет он окончил Царскосельский лицей. Затем он продолжил получать образование в Петербургском университете, выбрав юридический факультет. После 2-летнего обучения юноша начал служить переводчиком в министерстве иностранных дел.

Петрашевский участвовал в издании «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». И если первый выпуск книги был редактирован Валерией Майковым – русским литературным критиком и публицистом, то редактором второго выпуск был только Михаил.

Помимо этого, Петрашевский стал автором и подавляющей части теоретических работ. Статьи в словаре пропагандировали демократические и материалистические взгляды, наряду с идеями утопического социализма.

Кружок Петрашевского

В середине 1840-х годов в доме Михаила Васильевича каждую неделю устраивались собрания, который назывались – «пятницами». Во время таких встреч обсуждались различные темы.

Важно отметить, что в личной библиотеке Петрашевского было немало запрещенных в России книг по утопическому социализму и истории революционных движений. Он был сторонником демократии, а также выступал за освобождение крестьян с земельными наделами.

Михаил Петрашевский являлся последователем французского философа и социолога Шарля Фурье. К слову, Фурье был одним из представителей утопического социализма, а также автором такого понятия, как – «феминизм».

Когда Петрашевскому было около 27 лет он участвовал в собраниях, на которых обсуждалось формирование тайного общества. К тому моменту биографии у него появилось свое понимание того, каким образом должна развиваться Россия.

Арест и ссылка

Михаил призывал людей к революционной борьбе против действующей власти. Это привело к тому, что 22 декабря 1849 г. его вместе с несколькими десятками единомышленников арестовали. В результате, суд приговорил Петрашевского и еще примерно 20 революционеров к смертной казни.

Интересен факт, что среди приговоренных к смерти находился уже известный на то время молодой русский писатель Федр Достоевский, который разделял взгляды Михаила Петрашевского и входил в кружок петрашевцев.

Когда революционеров из кружка петрашевцев привели на место расстрела и даже успели зачитать обвинение, неожиданно для всех смертная казнь была заменена бессрочной каторгой.

ЗОВУ ЖИВЫХ. Повесть о Михаиле Петрашевском

До крепости ему оставалось месяца полтора.

А по бурым закопченным стенам низкозобской избенки допоздна приплясывали тени, точно в каземате Алексеевского равелина.

Он писал…

…Неужели, кроме памяти, у него уже ничего не осталось? Он не мог, не в силах был ворошить ее без конца и только тем заниматься; не способен был себя рассматривать со стороны. Так же, впрочем, как и других. Ни себя, ни других — абсолютно этого не умел, такова уж была особенность его зрения. Впрочем, зрения ли? Натуры… Так уж он был устроен, что воспоминания для него могли бы служить средством, только не целью. Однако средством к чему? Спросивши себя об этом, он ответил: к тому, чтобы обдумать прожитое и рассказать. Нет слушателя у него? Не беда. Нет слушателя — найдется читатель, можно рассказать обо всем на бумаге. Всего разумнее, так сказал он себе, воспользоваться для этого гербовою бумагой. Да, да, и на сей раз ею, как ни дорого она обходилась — добротная, глянцевитая, твердая, с типографски оттиснутым обращением-заголовком (уж его-то знал наизусть):

«Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Николаевич, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший…»

Отпечатанный бланк все же был замечательно удобен, избавляя от необходимости писать раболепные выспренности от руки.

И выбрав себе читателя, собеседника доверительного, он в один прекрасный день перестал «вислоушничать» и почти по форме начал:

«Просит по законному месту причисления Оекской волости, а по незаконному Минусинского округа, Шушенской волости Енисейской губернии, поселенец Михаил Васильев сын Буташевич-Петрашевский…»

Впрочем, день был ничуть не прекрасней других, морозный, хмурый, короткий, прекрасным он показался Михаилу Васильевичу, потому что собрался наконец с мыслями и приступил к делу.

Теперь он, как никогда, ощутил, до чего же короток зимний денек, почти ничего не успевал засветло, а при лучине через пять минут начинало ломить и глаза и виски. Тогда он приспособился по-другому. Старался засветло записать то, что обдумал за вечер и за ночь.

Он писал:

«…Признавая равноправность человеческих отношений единственно законной и правильной, стремление получить от кого бы то ни было дар и милость нельзя не признать за одну из многообразных форм эксплуатированья в свою пользу другого. Это убеждение мое в 1849 г. я заявил на эшафоте, вслед за восклицанием одного из осужденных, вызванным его радостью от отмены нашей смертной казни, сказав: „Лучше казнь справедливая, чем милость… Если жизнь оставлена нам, нечему еще радоваться… Я потребую пересмотра дела“. Эти слова были мною тогда сказаны и потому еще, что приведение в действительность всего того, что на праве или справедливости основано, составляет первейшую обязанность всякого гражданина… Вследствие сего я признавал обязательным для себя актом принесение просьбы о пересмотре дела… О таковой моей решимости мною было заявлено: в Тобольском приказе о ссыльных, в Иркутске гг. гражданскому генерал-губернатору, прокурору и жандармскому штаб-офицеру, в Нерчинском горном правлении при сдаче меня в оном; г. генерал-губернатору В. Сибири в бытность его на Шилкинском заводе. От исполнения сего немедленно по прибытии моем в Нерчинские заводы я был удержан просьбами бывших там моих товарищей, мотивировавших их разными опасениями, которые я находил неосновательными…»

Он писал свою историю — свою и товарищей своих, историю семнадцати… нет, двадцати лет жизни, и возвращался к началу:

«…Тогдашнего времени верховоды, фигурировавшие в званиях государственных людей, пораженные совершившимся тогда во Франции переворотом, вместо того чтобы принять поучительность сих явлений в соображение и заняться благоустройством России, стали всех, кто только мог понимать необходимость сего, преследовать и подвергать казням… Чрез преследование разумения в других они сами умнее не сделались, как это показали Крымская война, последние события в Польше и т. п. Они до сих пор вяжут по рукам и ногам всякое благое начинание».

Он собирал по памяти все увиденное с тех пор, все написанное в Сибири в различные адреса, ничего стараясь не упустить из несправедливостей, которые делали Сибирь «…чем-то вроде жалкой колонии, нещадно эксплуатируемой в свою пользу разного рода приставниками, досмотрщиками, дозорщиками, как прибывшими из метрополии, так и туземными».

И как бы предупреждал державного своего адресата, что причины общественных потрясений — в несправедливости, в беззаконности.

«…Это зло и было практическое назначение всех моих действий и причина всех моих бедствований как прошедшего, так и настоящего времени… Я подвергся многоразличным обидам, оскорблениям и истязательствам от разных властей, начиная с генерал-губернатора и кончая сельским полицейским десятником».

Разумеется, он не таил их имен — ни Муравьева-Амурского бешенствовавшего, ни Корсакова курьерствовавшего, ни, наконец, Замятнина, правителя Енисейской губернии.

И собственными злоключениями не ограничился.

«…Вообще положение ссыльных весьма сходственное с положением негров в южных штатах Северной Америки в прежнее время».

Он делал выводы и подводил итоги:

«…После длинного ряда таких бедствований, которых, если б сделка с совестью для меня была возможна, — можно было избежать, мне естественно всего более желать, чтобы от бедствований моих хоть за последние 10 лет могло проистечь что-либо общеполезное… По общим законам рефлексии общественных явлений в фактах моих бедствований весьма явственно отразились бедствия целой страны, на моей личности, как на фотографической пластинке, обстоятельствами напечатанные…»

Как художник, он писал по эскизам эпическое полотно.

Нет, никто бы не посмел упрекнуть Михаила Васильевича в том, что он провислоушничал, потерял попусту эту зиму.

Поздней весною, точнее даже в начале лета, когда удалось наконец вырваться из Кебежа в Минусинск, он привез с собою окружному начальству для отправки на высочайшее имя тридцать пять полулистов убористым почерком с обеих сторон; и вторые, такие же тридцать пять полулистов, почти в точности копию, приготовленную тоже в Кебеже, — на имя господина министра внутренних дел.

А ко второму посланию, к тому, что адресовалось министру, приложил еще одно коротенькое письмецо на имя Александра Ивановича Герцена в Лондон.

«М. г. Ал. Ив. Мне сообщили, что в изданиях Ваших помещены статьи, содержащие несогласные с истиною отзывы или показания обо мне, неверные сведения о деле, из-за которого я и другие были сосланы, и о состоянии дел в Сибири. Мне весьма интересно знать содержание всех таковых статей положительно, вследствие чего я всепокорнейше прошу Вас, м. г., оные мне выслать, адресуя так: г. Министру Внутр. Дел для передачи Мих. Вас. Буташевичу-Петрашевскому, так как о разрешении мне их получить и произвести за них из моих денег уплату г. Министру Внутр. Дел подано формальное прошение. Честь имею быть Вашим покорнейшим слугою.

М. Буташевич-Петрашевский.

Жительствую в Енисейской губ., Минусинского округа, Шушенской волости в дер. Верхнем Кебеже».

Извороты боевого дела (продолжение второе)

«По всеподданнейшему г. генерал-адъютанта докладу о содержании всеподданнейшей просьбы Петрашевского имею честь по высочайшему повелению предложить генерал-губернатору Восточной Сибири:

Объявить Петрашевскому, что он может пользоваться только теми правами, которые предоставлены ссыльно-поселенцам из политических преступников;

Обязать его, что он просьбами по сему предмету никого утруждать не будет, и предварить, что за нарушение будет подвергнут строгому взысканию и что облегчения участи он может ожидать только если заслужит того скромным поведением и поступками, которые могут свидетельствовать о его раскаянии в прежнем преступлении и желании загладить настоящее его поведение, весьма неприличное…

Объявить ему, что… непозволительное неприличие, с каким он изложил свою просьбу, вызывает необходимость внушить ему обязанности верноподданнического долга и того чувства благоговения, с каким верноподданный должен относиться к государю императору…»

«…Местные власти по-старому занимаются измышлением мне разных пакостей…»

«В одной из волостей Минусинского округа, назначенных для поселения политических преступников, в Шушенской, в настоящее время живет знаменитый по направлению и неисправимый Буташевич-Петрашевский. Влияние его на местных жителей и теперь заметно, когда же он очутится в близком соприкосновении с людьми, так подходящими к его симпатиям, то ни в каком случае не останется спокойным и может причинить со временем большие хлопоты. Не доложите ли Вы об этом, и не признает ли его высокопревосходительство возможным переместить его, например, в одну из волостей Енисейского округа, где не будет политических преступников…»

«…В Шушенской волости находится на жительстве известный уже своею неблагонадежностью поселенец из политических преступников Буташевич-Петрашевский, который, как донесено мне, имеет и теперь заметно вредное влияние на местных жителей.

С водворением же в этом округе политических преступников едва ли можно будет устранить, чтобы Петрашевский, живя с этими преступниками хотя и не в одном селении, но, однако ж, не в дальнем от них расстоянии, не имел близких с ними сношений, как это замечено было уже за ним по жительству его в г. Красноярске, и подобное сближение Петрашевского с политическими преступниками, по его беспокойному характеру и раздражительности, может иметь на них весьма вредное влияние.

Поэтому я считаю необходимым переселить Петрашевского в такую местность Минусинского или Енисейского округа, где бы он не мог иметь никаких сношений с политическими преступниками…»

Реквием

«1. Вследствие предписания Вашего высокопревосходительства я назначил политическому преступнику Буташевичу-Петрашевскому место жительства в Бельской волости Енисейского округа. Петрашевский, по имеющимся у меня самым верным и положительным фактам, не перестает и все по-прежнему занимается одною самою злостною ябедою, ложью и клеветою на всех и вся…

2. …в с. Бельском, по случаю резиденции здесь волостного правления, хитрый и пронырливый Петрашевский очень легко может снова завести знакомства и непозволительные связи, я за лучшее предпочел поселить его в более удобном месте для устранения всякого беспорядка, что и поручил сделать енисейскому исправнику, вследствие чего Петрашевский переведен в деревню Бушуйскую, Бельской же волости, отстоящую в стороне от тракта, где и учрежден за ним строгий надзор…»

Почему-то, как по заказу, все дальние свои казенные путешествия он проделывал не на колесах — на полозьях. На полозьях с запада на восток и с востока на запад. И с севера на юг, и с юга на север. Из Петербурга в Тобольск в сорок девятом году, из Тобольска в Иркутск в пятидесятом. В шестидесятом — из Иркутска в Минусинск, а потом из Минусинска — в Красноярск; и опять из Красноярска в Минусинск в шестьдесят четвертом. И стало быть, в шестьдесят шестом он прочерчивал полозом знакомый путь, с одной немаловажной добавкою верст в четыреста от Красноярска на север. Когда бы отгравированный им за собою след оттиснуть на географической карте, получился бы точь-в-точь крест, крестный путь гонимого по Сибири.

Столь глубокие мысли посещали его, покуда он хоронил больные глаза от слепящего бесконечного снега и покуда гравер-полоз продолжал свой чертеж. Днем апрельское солнышко уже припекало, и если оттепель уступала заморозкам по ночам, то для того лишь, чтобы собраться с силой наутро…

Кокин Леев Михайлович

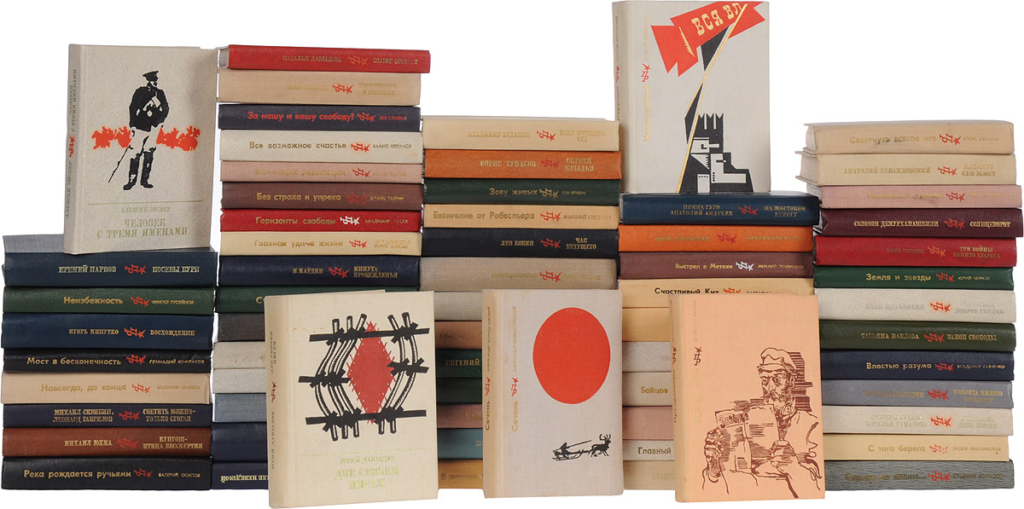

«Пламенные революционеры» — книжная серия Издательства политической литературы СССР (Москва), начатая в 1968 году и существовавшая более 20 лет.

Ставила целью передачу в художественной форме фактов биографий и популяризацию революционеров всех времён и народов.

К работе в серии были привлечены крупнейшие советские писатели.