29(17) МАЯ 1873 — 31(18) ОКТЯБРЯ1905

…

Товарищи Николая Эрнестовича по совместной подпольной работе вспоминают, что его любимой поговоркой было:

— Желать — значит сделать!

Во всем: и в спорах с товарищами, и в подпольной организационной работе, и в уменье быстро и хорошо законспектировать запрещенную книгу, сказывалась большая выдержка, большая целеустремленность будущего агента ленинской «Искры». Учась в ветеринарном институте, Бауман жил в маленькой комнатке-мезонине, куда почти каждый день приходили и где засиживались до поздней ночи его друзья — В. Г. Сущинский, Д. М. Автократов, H. H. Богданов. Они вспоминают, как нередко, готовясь к какому-нибудь трудному экзамену по анатомии или гистологии, прерывали свои занятия, увлеченные метким сравнением, острым замечанием Николая Эрнестовича. Он умел «освещением одного лишь факта, одного события показать широкую российскую действительность». Спорил Николай Эрнестович умело и доказательно — чувствовалось, что за каждым его утверждением стоит сама жизнь, личные наблюдения, уже накопленный жизненный опыт. «Природный организатор», — нередко называли Н. Э. Баумана его друзья и товарищи по ветеринарному институту. Крайне ценны воспоминания о Баумане — пропагандисте подпольных рабочих кружков в Казани — его друга и сотоварища В. Г. Сущинского. Уйдя из родительского дома, Сущинский поселился у своего приятеля-ветеринара, неподалеку от завода Крестовникова. Он уже научился в мастерской отца Баумана неплохо работать на столярном станке; на этой почве молодой студент завел знакомство с рабочими крестовниковского завода. А Николай Эрнестович вошел в круг рабочих на заводе Алафузова и в Адмиралтейской слободке. «Крепкий и здоровый, — вспоминает В. Г. Сущинский, — Бауман был общителен, имел веселый нрав и открытый характер, с рабочими он знакомился и сходился быстро. Организация кружков самообразования шла у него ловко и удачно. Программа чтения на этих кружках имелась и ходила у студентов по рукам»{Сборник «Товарищ Бауман», изд. 2. М., 1930, стр. 27–28.}.

Имея обширный круг знакомых среди молодых рабочих Казани, Бауман уже на втором курсе ветеринарного института организовал несколько подпольных кружков. Его современники вспоминают, что весной 1893 года Николай Эрнестович регулярно два-три раза в месяц, а иногда и чаще, проводил занятия в кружке татарской рабочей молодежи в районе озера Нижний Кабан. Другой кружок, в который входило немало представителей еврейской трудовой молодежи — по преимуществу ремесленников многочисленных казанских кожевенных и обувных кустарных мастерских, был создан Бауманом в северо-восточной части города, неподалеку от Сибирского тракта, где находился ветеринарный институт. Бауман и его друзья придумали оригинальный способ доставлять нелегальную литературу: «один из товарищей завел у себя на дому переплетную, брал… нужные книги, журналы, вырезал статьи по рабочему вопросу, вставляя в книгу листы из базарной литературы, аккуратно обрезал… и снова сдавал в «офицерскую» библиотеку». А вырезки в виде небольших книжек шли в кружки.

Программа занятий кружка была обычной для рабочих подпольных кружков того времени: читали для начала какую-нибудь популярную брошюру или книжку (вроде «Семеро с ложкой, один с сошкой») о положении крестьян, о притеснении рабочих на фабриках. Руководитель кружка умел при этом вызвать слушателей на живую беседу об условиях работы на их заводе или в их мастерской. Так протягивалась крепкая нить от повести об «общей доле» крестьян и рабочих к конкретным случаям текущей, действительной жизни на местных казанских предприятиях.

Преследование мастером — «хозяйским глазом» — молодой неопытной девушки-работницы, только что пришедшей за сотню верст в город на заработки; беспощадные штрафы за малейшую оплошность и даже просто по подозрению в «строптивости»; явно неправильные расчеты купца-лесосплавщика с бурлаками и грузчиками — все эти наболевшие язвы рабочей жизни служили темами для оживленных, горячих бесед и обсуждений. В особенности подготовленными к восприятию идей социал-демократии оказались рабочие большого алафузовского завода, основанного в 1863 году. На этом заводе широко применялась эксплуатация детского труда: восьмилетний ребенок работал так же, как и взрослый, по двенадцать-тринадцать часов в день, но получал лишь восемь (!) копеек. Крайне грубо и нагло обходились мастера и администрация с девушками и женщинами. Алафузовские рабочие, кроме того, почти не были связаны с сельским хозяйством. Поэтому занятия с алафузовцами проходили очень плодотворно. Николай Эрнестович умел самые серьезные вопросы обсуждать так, что занятия проходили оживленно. Нередко, если позволяли условия, занятия кружка заканчивались хоровой песней. Хотя сам Бауман признавался, что «в оперу его все равно бы не приняли», он страшно любил пение и не упускал случая спеть в хоре несколько революционных песен. Нередко он своим молодым, высокого тембра баритоном с увлеченьем начинал:

Есть на Во-олге утес…

Организуя подпольные кружки среди рабочих, Бауман одновременно вел пропаганду и среди учащейся молодежи. Казанское студенчество, глухо волновавшееся в течение ряда лет, то и дело изыскивало пути для проявления своего недовольства, стараясь вместе с тем втянуть в это движение возможно более широкий круг городской интеллигенции…

Одной из наиболее распространенных форм выступлений была организация вечеров в университете или ветеринарном институте «в пользу голодающих». Посетители этих вечеров знали, что часть сбора поступает в студенческую кассу взаимопомощи, в задачи которой входила не только материальная помощь бедным студентам, но и пополнение библиотеки нелегальными книгами, помощь административно высланным студентам и т. п. Поэтому либерально настроенная часть общества — адвокаты, учителя, служащие — охотно посещала эти студенческие вечера. На них нередко раздавались запрещенные песни, декламировались стихи Некрасова и даже тургеневский «Порог». Впрочем, попытка публичного чтения этого стихотворения в прозе непременно оканчивалась вмешательством «недреманного ока» — полицейского пристава, зорко следившего за выступавшими артистами и студентами. Зачастую подобного рода вечера заканчивались арестом десятка-двух наиболее «нарушавших тишину и порядок» участников.

Молодой революционер ищет новые формы борьбы. Он усиленно работает над созданием строго законспирированного кружка, в котором можно было бы не только изучать марксистскую литературу на русском языке, но и переводить привозимые из Петербурга книги по политической экономии с немецкого языка на русский. В Казани в то время, как и в других городах России, молодежь, объединенная в подпольные кружки, усиленно изучала политическую экономию, экономическую историю России, стараясь выковать теоретическое оружие в спорах и дебатах со сходившим с исторической сцены народничеством.

Зная немецкий язык, Бауман в своем подпольном кружке не только читал марксистские брошюры и книги, но и переводил на русский язык привозимые из столицы новинки. Более того: Николай Эрнестович положил немало усилий для организации подпольной маленькой типографии. Точнее говоря, это был простой шапирограф: листовки о положении рабочих на заводах Крестовникова и Алафузова довольно примитивно прокатывались и сушились в тщательно запертой комнате Баумана и Сущинского. Но все же это были первые прокламации! Несколько десятков этих листовок члены кружка распространили среди казанских рабочих слободок. Конечно, это обстоятельство немедленно привлекло внимание властей. Департамент полиции в сентябре 1894 года сообщил начальнику казанского губернского жандармского управления о том, что из «переписки фельдшерицы Н. Земляницыной можно предположить о наличии в Казани некоего кружка…»; департамент требовал установить круг знакомых Земляницыной и характер деятельности кружка.

Полковник Марк, начальник казанского жандармского управления, ответил департаменту полиции, что круг знакомых Земляницыной «состоит из состоящих под негласным надзором студентов, уже известных департаменту: Сущинского, Баумана и др». Жандармский полковник добавлял, что «наблюдениями за Спориусом (фельдшер, ведший переписку с Земляницыной. — M. H.) и его знакомыми добыты данные, на основании коих можно предположить, что все эти лица и составляют означенный кружок… общего между этими знакомыми, кроме антиправительственной деятельности, повидимому, ничего быть не может»{Центральный исторический архив (ЦИА), фонд департамента полиции, особый отдел, дело № 813- «О розыске лиц по данным политического характера». Фамилия Н. Э. Баумана везде резко подчеркнута.}.

Полиция и жандармерия, державшие «на примете» наиболее активных студентов университета и ветеринарного института, уже весной 1893 года получили от своих филеров сообщения о существовании в среде студенческой молодежи «некоего сообщества, имеющего регулярные собрания, недозволенные законом». Вскоре властям сделались известными места собраний и фамилии некоторых участников. Сходки происходили чаще всего в квартире ученицы повивального училища З. Г. Борецкой на Поповой горе или на Соколиной улице в квартире студента Московского университета Агафонова, прибывшего в Казань, как значилось в делах полиции, в конце 1894 года «по своим делам». Указывался и третий адрес нелегальных собраний — Собачий переулок, где также проживали студенты ветеринарного института, «благонадежностью не отличающиеся».

Официальным предлогом для собраний, на которых иногда присутствовало 60–80 и даже более человек, были или именины, или помолвка, причем иногда, для придания сходке-вечеринке «большего вероятия», приглашались «посаженые» отец и мать,многочисленная родня «со стороны жениха и невесты» и т. п.

Вот что сообщал 2 (14) декабря 1894 года попечитель казанского учебного округа в секретном отношении директору Казанского ветеринарного института: «По полученным мною сведениям, 29 минувшего ноября на Поповой Горе, в доме Копылова, в квартире 3. Г. Борецкой, под предлогом обручения ее со студентом Казанского университета В. А. Поповым, была устроена сходка учащихся, на которой присутствовало до 80 человек. Из числа участников сходки, между прочим, замечены студенты ветеринарного института Николай Эрнестов Бауман и Владимир Гаврилов Сущинский…» Попечитель сообщил об этом директору института «для сведения и надлежащих мер»; в заключение он просил директора «о последующем его уведомить».

Директор поспешил вызвать к себе Баумана «на строжайшее внушение». Но студент держался твердо и независимо; в ответе управляющему казанским учебным округом (7 (19) декабря 1894 года) директор института вынужден был сообщить: «При дознании выяснилось, что Бауман и Сущинский действительно присутствовали на сказанном сборище, но на предложенные мною вопросы, по чьему приглашению он, Бауман, явился на сборище, по какому поводу состоялось оно и что обсуждалось и были ли там другие студенты института, — на все эти и подобные вопросы Бауман отказался дать определенные ответы».

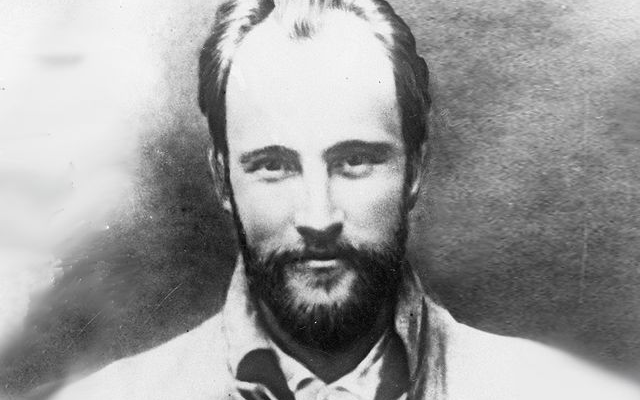

Несколько ранее, 31 октября (12 ноября) 1894 года, начальник казанского губернского жандармского управления (также секретно) «покорнейше просит» господина директора Казанского ветеринарного института «не отказать, по встретившейся надобности, в препровождении мне фотографических карточек студентов вверенного вам института: Николая Баумана… Владимира Сущинского (следуют еще десять фамилий студентов ветеринарного института и две фамилии учеников ветеринарной фельдшерской школы. — M. H.)… каковые карточки по миновании надобности будут немедленно возвращены».

Конечно, институтское начальство поспешило выслать жандармам фотокарточки Баумана и Сущинского (отношение от 5 (17) ноября 1894 года). Таким образом, зимой 1894 года Бауман оказался «в поле зрения» жандармов. Молодой пропагандист подпольных рабочих кружков узнал о грозящей ему опасности по некоторым косвенным доказательствам: институтское начальство стало проявлять к нему излишнюю любезность, подозрительные люди все чаще появлялись во дворе дома, где он квартировал; на окраинах города, в непосредственной близости от места собраний кружков, произошли провалы и аресты. Арестовали нескольких членов кружка татарской молодежи. Друзья сочли долгом предупредить своего руководителя, что сыщики усиленно докапываются, «кто ведет на собраниях все это дело».

Еще одно обстоятельство привлекло внимание полиции к молодым студентам-ветеринарам. Мать В. Г. Сущинского жила в селе Ромодан Спасского уезда, в 120 верстах от Казани. Сущинский предложил Бауману съездить вместе с ним в Ромодан на зимние каникулы. Николай Эрнестович с радостью согласился, — он никогда не упускал случая «войти в гущу народную». Поехали по-студенчески: за 120 верст заплатили возчику 5 рублей; одеты были оба друга далеко не по-зимнему: «в Казанском крае зимы холодные, и Бауману в студенческой шинельке, без валенок, пришлось не столько ехать в санях, сколько бежать за ними, догоняя подводу и припрыгивая, чтобы согреться…» Зато в селе Ромодан Бауман и Сущинский провели время с большой пользой: они воочию убедились, что крестьянство даже в этих отдаленных лесных уголках глухо волнуется и что вера в царя-батюшку и в бога в значительной степени уже разрушена.

Бауман был очень доволен своей поездкой е Ромодан, длительными беседами с местными крестьянами (особенно подружился он с крестьянином Зотом Павловым, у которого прожил все святки) и неустанно повторял:

— Зарево революции расширяется!

…

M. НОВОСЕЛОВ

НИКОЛАЙ ЭРНЕСТОВИЧ БАУМАН (1873–1905)

серия ЖЗЛ

Ленин о Баумане

«Пролетарий» № 24, 7 ноября (25 октября) 1905 г.

НИКОЛАЙ ЭРНЕСТОВИЧ БАУМАН

Телеграф принес сегодня, 3 ноября н. ст., известие, что в Москве убит царским войском член Российской социал-демократической рабочей партии, ветеринарный врач Н. Э. Бауман. У гроба его произошла демонстрация, когда вдова, убитого, принадлежавшая, равным образом, к нашей партии, обратилась к народу с речью и призывала к вооруженному восстанию. Мы не имеем сейчас возможности дать подробные биографические сведения о павшем товарище. Отметим пока лишь главное. Он начал работу в социал-демократической организации, в Петербурге, в 90-х годах. Был арестован, просидел 22 месяца в Петропавловской крепости, сослан в Вятскую губернию. Бежал из ссылки за границу и участвовал в 1900 году с самого начала в организации «Искры»{1}, будучи одним из главных практических руководителей дела. Неоднократно ездил нелегально в Россию. Был арестован в феврале 1902 г. в Воронеже (выдан врачом) по делу организации «Искры» и сидел в Киевской тюрьме. Бежал из нее вместе с 10 товарищами социал-демократами в августе 1902 года. Был делегатом от Московского комитета РСДРП на втором съезде партии (псевдоним: Сорокин). Участвовал на втором съезде Лиги{2} (псевдоним: Сарафский). Состоял затем членом того же Московского комитета партии. Арестован 19 июня 1904 года и сидел в Таганке. Освобожден из тюрьмы, вероятно, только на днях.

Вечная память борцу в рядах российского социал-демократического пролетариата! Вечная память революционеру, павшему в первые дни победоносной революции! Пусть послужат почести, оказанные восставшим народом его праху, залогом полной победы восстания и полного уничтожения проклятого царизма!

Убийство Н. Э. Баумана показывает ясно, до какой степени правы были социал-демократические ораторы в Петербурге, называвшие манифест 17 октября ловушкой, а поведение правительства после манифеста провокацией. Чего стоят все эти обещанные свободы, пока власть и вооруженная сила остаются в руках правительства? Не ловушка ли в самом деле эта «амнистия», когда выходящих из тюрьмы расстреливают казаки на улицах?

Печатается по тексту газеты «Пролетарий», сверенному с рукописью

В. И. Ленин

Полное собрание сочинений

Том 12

Октябрь 1905 ~ апрель 1906

похороны Н. Баумана Москва 20 октября 1905г.

1 «Искра» – первая общерусская нелегальная марксистская газета, основанная В. И. Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую роль в создании революционной марксистской партии рабочего класса России.

Ввиду невозможности издавать революционную газету в России из-за полицейских преследований, Ленин еще в сибирской ссылке обдумал во всех подробностях план издания ее за границей. По окончании ссылки (январь 1900) он немедленно приступил к осуществлению своего плана. В феврале 1900 года в Петербурге Ленин вел переговоры с В. И. Засулич, нелегально приехавшей из-за границы, об участии группы «Освобождение труда» в издании общерусской марксистской газеты. В конце марта – начале апреля 1900 года происходило так называемое «Псковское совещание» В. И. Ленина, Л. Мартова, А. Н. Потресова, С. И. Радченко с «легальными марксистами» – П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановским, на котором обсуждался ленинский проект заявления редакции общерусской газеты («Искра») и научно-политического журнала («Заря») о программе и задачах этих изданий. В течение первой половины 1900 года Ленин объехал ряд городов России (Москву, Петербург, Ригу, Смоленск, Нижний Новгород, Уфу, Самару, Сызрань), установил связи с социал-демократическими группами и отдельными социал-демократами и договорился с ними о поддержке будущей «Искры». В августе 1900 года, по приезде Ленина в Швейцарию, состоялось совещание Ленина и Потресова с членами группы «Освобождение труда» о программе и задачах газеты и журнала, возможных сотрудниках, составе редакции и ее местопребывании; эти переговоры едва не кончились разрывом (см. Сочинения, 5 изд., том 4, стр. 334–352), однако к концу переговоров удалось достичь соглашения по всем спорным вопросам.

Первый номер ленинской «Искры» вышел в декабре 1900 года в Лейпциге, последующие номера выходили в Мюнхене, с июля 1902 года – в Лондоне и с весны 1903 года – в Женеве. Большую помощь в постановке газеты (организации тайной типографии, приобретении русского шрифта и т. п.) оказали германские социал-демократы К. Цеткин, А. Браун и др., польский революционер 10. Мархлевский, живший в те годы в Мюнхене, и Г. Квелч – один из руководителей английской социал-демократической федерации. В редакцию «Искры» входили: В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Л. Мартов, П. Б. Аксельрод, А. Н. Потресов и В. И. Засулич. Секретарем редакции сначала была И. Г. Смидович-Леман, а затем, с весны 1901 года, Н. К. Крупская, ведавшая также всей перепиской «Искры» с русскими социал-демократическими организациями. В центре внимания «Искры» стояли вопросы революционной борьбы пролетариата и всех трудящихся России против царского самодержавия, большое внимание уделялось важнейшим событиям международной жизни, главным образом международного рабочего движения. Ленин был фактически главным редактором и руководителем «Искры», выступал со статьями по всем основным вопросам строительства партии и классовой борьбы пролетариата России.

«Искра» стала центром объединения партийных сил, собирания и воспитания партийных кадров. В ряде городов России (Петербург, Москва, Самара и др.) были созданы группы и комитеты РСДРП ленинско-искровского направления. В январе 1902 года на съезде искровцев в Самаре была основана русская организация «Искры». Искровские организации возникали и работали под непосредственным руководством учеников и соратников В. И. Ленина – Н. Э. Баумана, И. В. Бабушкина, С. И. Гусева, М. И. Калинина, П. А. Красикова, Г. М. Кржижановского, Ф. В. Ленгника, П. Н. Лепешинского, И. И. Радченко и др.

По инициативе Ленина и при его непосредственном участии редакция «Искры» разработала проект программы партии (опубликован в № 21 «Искры») и подготовила II съезд РСДРП. Ко времени созыва съезда большинство местных социал-демократических организаций России присоединилось к «Искре», одобрило ее тактику, программу и организационный план, признало ее своим руководящим органом. В специальном постановлении съезд отметил исключительную роль «Искры» в борьбе за партию и объявил ее Центральным Органом РСДРП

Вскоре после II съезда партии при поддержке Плеханова меньшевики захватили «Искру» в свои руки и превратили ее в орган борьбы против марксизма, против партии, в трибуну для проповеди оппортунизма. С пятьдесят второго номера «Искра» перестала быть боевым органом революционного марксизма (см. примечание 11).

2 Второй съезд «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии» состоялся 13–18 (26–31) октября 1903 года в Женеве. Съезд был созван по настоянию меньшевиков, которые хотели противопоставить его II съезду РСДРП. Высказываясь против созыва съезда Заграничной лиги, В. И. Ленин писал: «Съезд Лиги теперь даст все для драки и ничего для дела, т. е. для работы за границей» (Сочинения, 4 изд., том 34, стр. 148).

На съезде Заграничной лиги было 15 сторонников большинства (со второго заседания – 14), имевших 18 голосов (В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Н. Э. Бауман, Н. К. Крупская, В. Д.

Бонч-Бруевич, Μ. Μ. Литвинов и другие), и 18 меньшевиков (со второго заседания – 19), имевших 22 голоса (П. Б. Аксельрод, Ф. И. Дан, Л. Г. Дейч, В. И. Засулич, Л. Мартов, Л. Д. Троцкий и другие). Один участник съезда, К. М. Тахтарев (2 голоса), не примыкал ни к большевикам, ни к меньшевикам. Съезд обсудил следующие вопросы: 1) доклад администрации Заграничной лиги (Л. Г. Дейча и Н. К. Крупской); 2) доклад делегата Лиги на II съезде партии; 3) устав Лиги; 4) выборы администрации.

Центральным вопросом повестки дня был доклад В. И. Ленина – делегата Лиги на съезде партии. В своем докладе Ленин осветил работу II съезда РСДРП и, разоблачая оппортунизм меньшевиков, показал беспринципность их поведения на съезде. Пользуясь своим большинством на съезде Заграничной лиги, оппозиция приняла решение дать вслед за Лениным слово Мартову для содоклада. Мартов в своем содокладе защищал поведение меньшевиков на II съезде РСДРП и бросал клеветнические обвинения в адрес большевиков. Ленин и сторонники большинства, видя явную невозможность и бесцельность дальнейшей полемики с оппозицией, покинули заседание съезда, отказавшись участвовать в дальнейших прениях по этому вопросу. Меньшевистское большинство съезда, стремясь к захвату центральных учреждений партии, приняло по второму пункту порядка дня три резолюции, в которых выступало против позиции Ленина в организационных вопросах и призывало к систематической борьбе против большевиков.

Съезд принял также устав Заграничной лиги, ряд пунктов которого (об издании Лигой общепартийной литературы, о сношениях администрации Лиги с другими организациями помимо ЦК и ЦО и другие) был направлен против устава партии; кроме того, меньшевики оспаривали право ЦК РСДРП утверждать устав Лиги. Присутствовавший на съезде представитель ЦК РСДРП Ф. В. Ленгник от имени Центрального Комитета потребовал приведения устава Лиги в соответствие с партийным уставом и, после того как оппозиция отказалась выполнить это требование, объявил собрание незаконным. Совет партии одобрил действия представителя ЦК.

В. И. Ленин назвал съезд Заграничной лиги «апогеем военных действий оппозиции против центров» (Сочинения, 5 изд., том 8, стр. 102). После II съезда Лиги меньшевики сделали ее опорным пунктом борьбы против партии.