Никола́й Васи́льевич Шелгуно́в родился 22 ноября (4 декабря ) 1824 года в Санкт-Петербурге — русский публицист и литературный критик, учёный-лесовод, одна из основных фигур революционно-демократического движения 1850-1860-х годов.

Образование

Прадед и дед его были моряками, отец служил по гражданскому ведомству. Шелгунов вырос в «Николаевскую» эпоху и лично ознакомился со всеми особенностями ее режима.Его отец умер, когда Николаю было 3 года, и оставил семью без всяких средств. Мальчика отдали в Александровский кадетский корпус для малолетних; здесь он пробыл до девятилетнего возраста. От этой школы у Шелгунова остались воспоминания только о телесных наказаниях. В 1833 г. Шелгунова отдали в Лесной институт. Первый период пребывания Шелгунова в институте, когда он находился под управлением министра финансов Канкрина и не имел ещё военной организации, оставил по себе хорошую память. Жить было легко и свободно; учились охотно. Преподаватели русской словесности, Комаров (друг Белинского) и Сорокин, знакомили учеников с произведениями современной литературы и способствовали развитию любви к литературе. С введением военной организации порядки изменились, стали жесткими и суровыми: поведение и фронт заняли внимание и преподавателей, и учеников. Впрочем, по отзыву Шелгунова эта «военная цивилизация» имела свои хорошие стороны: развивалось чувство рыцарства и товарищества.

Служба и начало литературной деятельности

Шелгунов окончил курс по первому разряду с чином подпоручика и званием лесного таксатора, и поступил на службу в лесной департамент. Летом он совершал разъезды по провинциям для лесоустройства, жил в деревнях и знакомился с жизнью народа; на зиму возвращался в СПб. и работал над теоретическим изучением своего дела. Вопросам лесоводства посвящены первые литературные труды Шелгунова. Первая его статья появилась в «Сыне Отечества». Специальные статьи он помещал и в «Библиотеке для Чтения».

Уже в первые годы по окончании курса Шелгунов нашел себе невесту в своей двоюродной племяннице Л. П. Михаэлис; он рекомендовал ей книги и писал ей письма, замечательные совестливым и в то же время настойчивым желанием уяснить себе отношения мужчины к женщине. В 1850 г. Шелгунов женился. В 1849 г. он был послан в Симбирскую губернию для устройства лесной дачи и зимой был оставлен при тамошнем управлении казенными землями, находившемся в Самаре. Самара в это время, по выражению Шелгунова, переживала медовый месяц своей гражданственности. На службе находились честные люди, приносившие в провинцию заветы своих учителей Грановского и Мейера. Шелгунов сошелся здесь с П. П. Пекарским. В Самаре Шелгунов бывал на вечерах, играл в любительских концертах на скрипке и корнете и в то же время работал над своим большим трудом по истории русского лесного законодательства. В 1851 г. Шелгунов возвратился в Петербург и снова стал служить в лесном департаменте. В это время у него завязались прочные отношения с литературными кругами; знакомство с Н. Г. Чернышевским и М. Л. Михайловым скоро превратилось в тесную дружбу. В 1856 г. Ш. предложили место в Лисинском учебном лесничестве, которое было практическим классом для офицерского класса корпуса лесничих. Ученый лесничий должен был летом руководить практическими работами, а зимой читать лекции. Шелгунов не считал себя достаточно подготовленным к этим обязанностям и настоял на том, чтобы ему была дана заграничная командировка.

За границей

Эта поездка завершила выработку миросозерцания Шелгунова. С восторгом, уже будучи стариком, Шелгунов вспоминал это время: «И какое это было восторгающее и ошеломляющее время! Я буквально ходил как в чаду, спешил, рвался куда-то вперед, к чему-то другому, и это другое точно лежало сейчас же за шлагбаумом, отделяющим Россию от Европы». В жизни Шелгунова заграничная поездка была тем моментом, когда «одно новое слово, одно новое понятие производят крутой перелом и все старое выкидывается за борт». Он изучал за границей Россию по печатным книгам, так как до сих пор не знал ни ее географии, ни истории. В Эмсе Шелгунов познакомился с доктором Ловцовым, который привлек его внимание к сочинениям Герцена. В Париже он попал в кружок, в котором принимала участие Женни д’Эпикур, известная пропагандистка идеи женской эмансипации. Пребывание в Париже преобразило Шелгунова и его жену; характерна фраза одной русской дамы после непродолжительного разговора с женой Шелгунова: «от вас каторгой пахнет». По возвращении из-за границы Шелгунов продолжал службу по лесному ведомству. Любопытный эпизод этой службы — отношения его к М. Н. Муравьеву, назначенному в 1857 г. министром государственных имуществ. Шелгунов находился при нем во время ревизионного путешествия по России, которое скорее походило на нашествие. Шелгунову приходилось очень много работать: даже во время дороги он должен был представлять свои доклады на другой день, а за промедление Муравьев наказывал Шелгунова тем, что приказывал везти его не в своей свите, а отдельно.

По приезде в СПб., осенью 1857 г., Муравьев назначил Шелгунова начальником отделения лесного департамента. По службе Шелгунов имел очень много дела, да кроме того ещё редактировал газету «Лесоводство и Охота». Муравьев ценил своего подчиненного и требовал его к себе даже по ночам для разъяснения какого-нибудь вопроса; но с Муравьевым очень тяжело было служить. Когда директором департамента был назначен племянник Муравьева и в департаменте «пошла ужасная кутерьма», Шелгунов решил оставить департамент. Вместо отставки ему дали заграничный отпуск (в мае 1858 г.). На этот раз Шелгунов пробыл за границей около полутора лет; некоторое время он ездил вместе со своим другом Михайловым.

По-прежнему Шелгунов много работал по лесоводству, изучая практически положение лесного хозяйства в западноевропейских государствах (он был с этой целью и в Швеции). Вместе с Михайловым Шелгунов побывал у Герцена в Лондоне; несколько позже он встречался с ним в Париже.

«Русское слово»

По возвращении из-за границы Шелгунов составил проект преобразования лесного корпуса в высшее учебное заведение; некоторое время он состоял профессором института и читал историю лесного законодательства, но в это время лесная служба уже потеряла для Шелгунова всякий интерес. Неприятное положение Шелгунова в лесном ведомстве усугублялось интригами сослуживцев. Статьи «Материалы для лесного устава» и «Законы о лесах в Западной Европе», напечатанные в «Юридическом Вестнике» Н. Калачова в 1861 г., были последними трудами Шелгунова по лесоводству. В марте 1862 г. он вышел в отставку с чином полковника корпуса лесничих. Ещё до выхода в отставку, в 1859 г., он стал сотрудничать в «Русском Слове». В это время на первом месте стояла идея «освобождения»: за «освобождением» крестьян виднелось освобождение от старых московских понятий. «Мы, — пишет Шелгунов, — просто стремились к простору, и каждый освобождался, где и как он мог.

Эта реакция против государственного, общественного и семейного насилия, это „отрицание основ“ совершалось во имя определенных положительных идеалов. Идеалы будущего носили характер не только чисто политический, но и социально-экономический. Печать была в это время силой, и прогрессивная литература проводила в сознание общества идеалы будущего». Публицистическая деятельность Шелгунова началась в «Современнике» в то время, когда во главе журнала стояли Добролюбов и Чернышевский. В этом журнале появились статьи Шелгунова: «Рабочий пролетариат в Англии и Франции», замечательные не оригинальностью содержания (в основу их положена известная книга Энгельса о положении рабочего класса в Англии), а постановкой самой темы. До Шелгунова о рабочем классе писал лишь В. А. Милютин, но в его время этот вопрос имел лишь отвлеченное значение.

Статья Шелгунова справедливо считается первой по времени в своем роде. После перехода «Русского Слова» к Благосветлову, Шелгунов становится ближайшим сотрудником этого журнала: кроме многочисленных и разнообразных статей, он дает ещё в каждую книжку журнала внутреннее обозрение, под названием «Домашней летописи».

Революционная деятельность, арест и ссылка

Весной 1862 г. появились прокламации, обращенные к народу и к солдатам. За первую пришлось отвечать Чернышевскому, за вторую — Ш. Сохранилось свидетельство, что Шелгунов распространял прокламации к народу весной 1862 г. (Л. Ф. Пантелеев, в «Русских Ведомостях», 1903, № 143). Этой же весной Шелгунов, вместе с женой, выехал в Нерчинск, чтобы повидаться с сосланным туда Михайловыми (результатом этой поездки были статьи: «Сибирь по большой дороге»). Здесь Шелгунов был арестован и препровожден в С.-Петербург, в крепость, в которой пробыл до ноября 1864 г. Он обвинялся в сношениях с государственным преступником М. Михайловым, в том, что «вел переписку с разжалованным рядовым В. Костомаровым», и в том, что «имеет вредный образ мыслей, доказывающийся не пропущенной цензурой статьей» (Л. П. Шелгунова, «Из недалекого прошлого», стр. 196). В ноябре 1864 г. Шелгунов был выслан административно в Вологодскую губернию. Здесь Шелгунов переходил из города в город — из Тотьмы, где он был первое время, в Устюг, Никольск, Кадников и Вологду. Условия жизни в этих городах тяжело отзывались и на настроении, и на здоровье Шелгунова.

Писал Шелгунов для «Русского Слова» и в это время очень много, но значительная доля присылаемого пропадала, не пропущенная цензурой. 8 января 1866 г. «Русскому Слову» дано было предостережение, между прочим, за статью Шелгунова, в которой «предлагается оправдание и даже дальнейшее развитие коммунистических идей, причем усматривается возбуждение к осуществлению названных идей». В 1866 г. было основано «Дело», и Шелгунов начал в нем сотрудничать с той же энергией, как и в «Русском Слове». Лишь в 1869 г. Ш. удалось выбраться из Вологодской губернии, да и то не в Петербург, а в Калугу; в 1874 г. ему разрешено было переехать в Новгород, затем в Выборг; только в конце 1870-х годов Шелгунов получил доступ в С.-Петербург. После смерти Благосветлова он сделался фактическим редактором «Дела», а при графе Лорис-Меликове получил даже утверждение в этом звании, впрочем — ненадолго (до 1882 г.). В 1883 г. Шелгунов был выслан в Выборг.

Последние годы

После перехода «Дела» в другие руки, Шелгунов прекратил в нем сотрудничество. Литературная деятельность Шелгунова в восьмидесятых годах носит иной характер. С грустью Ш. смотрел на появление на исторической сцене «восьмидесятников»; оставаясь верным идеям шестидесятых годов, он из публициста-пропагандиста превратился в обозревателя русской жизни. С 1885 т. он начал работать в «Русской Мысли»; здесь ежемесячно появлялись его «Очерки русской жизни», пользовавшиеся большим успехом у читателей. Мнения Шелгунова в это время приобрели высокий нравственный авторитет; к его голосу прислушивались с особенным вниманием, как к голосу человека, много испытавшего и сохранившего непреклонную верность убеждениям своей молодости. В «Русской Мысли» появились и очень ценные воспоминания Шелгунова о шестидесятых годах и их представителях («Русская Мысль», 1885, кн. X, XI и XII, 1886, кн. I и III; в тексте «воспоминаний», перепечатанных в «Собрании сочинений», сделаны значительные сокращения). Скончался Шелгунов 12 апреля 1891 г.; на похоронах его обнаружилось то сочувствие, которое он возбуждал среди молодежи. В 1872 г. появились три тома «Сочинений Ш.»; в 1890 г. Павленков издал «Сочинения Ш.» в двух томах; в 1895 г. О. Н. Попова переиздала «Сочинения» тоже в двух томах, но с иным распределением материала; в добавление к ним были отдельным томом изданы «Очерки русской жизни» (СПб., 1895). В этих книгах собрано далеко не все, что написано Ш. в течение продолжительной его деятельности в «Русском Слове» и «Деле».

Значение деятельности

Перечитывая статьи Шелгунова, современный читатель находит много слишком известного и не требующего доказательств; но не следует забывать, что только благодаря деятельности Шелгунова и его современников эти «бессмертные идеи» вошли в общественное сознание. Шелгунов уступал в даровании таким блестящим представителям его эпохи, как Писарев, но, обладая серьёзным образованием, очень хорошо исполнял то дело, которое выпало на его долю и к которому можно применить широкий термин «распространение знания». Шелгунов писал по самым разнообразным вопросам: его статьи в собрании его сочинений распределяются на исторические, общественно-педагогические, социально-экономические и критические. Эти рубрики все-таки ещё не выражают всего разнообразия тем Шелгунова. Он писал только тогда, когда чувствовал, что статья его нужна. Он написал популярный очерк по русской истории до Петра Великого, потому что встретил одного капитан-лейтенанта, который не знал, кто такой Степан Разин. Он напечатал статью «Женское безделье», потому что увидел, что русской женщине неизвестны самые простые экономические понятия, с которыми нельзя познакомиться из романов и повестей — единственного чтения женщин. Характерной особенностью Шелгунова, как публициста шестидесятых годов, является вера в силу знания: нужно только понять, узнать причины явления — дальше процесс претворения знания в дело пойдет сам собой.

Эта вера в активную силу знания напоминает воззрения Сократа (см. «Убыточность незнания»). Представления о силе знания создают некоторую неясность в мнениях Шелгунова о сущности исторического процесса: с одной стороны, он только в социально-экономических условиях усматривает источник политической и юридической власти, с другой — видит основу всей цивилизации в улучшении человеческих способностей. Отводя огромное значение экономическим отношениям, Шелгунов все-таки утверждал, что единственный элемент прогресса есть свободная личность, развившаяся в свободном общежитии. Впрочем, Шелгунов не был теоретиком; другие его современники взяли на себя теоретическое оправдание основных идей движения 1860-х гг. Довольно распространено мнение, что Шелгунов, «не внося в работу 60-х годов каких-нибудь своих резких индивидуальных черт, впитал в себя весь дух своего времени» (слова А. М. Скабичевского). В 1903 г. в «Русской Мысли» (июнь) появился весьма интересный для характеристики Шелгунова последний из «Очерков русской жизни», вызванный упомянутой формулой и посвященный самоопределению. Шелгунов находит, что подобная характеристика его личности может вызвать недоразумения, и указывает, что именно совокупность особенностей, присущих деятелю 60-х годов, и составляет его резкую индивидуальность. Оставаясь верным хранителем традиций своего времени, Шелгунов в последние годы жизни по общественно-практическому содержанию и направлению своей мысли явился как бы провозвестником общественного течения девяностых годов. Его роднит с этим течением сочетание широкого общественного идеализма с трезвым практическим пониманием деятельности (см. «Мир Божий», 1901, 6).

ЗАКОН СОВЕСТИ

Повесть о Николае Шелгунове

Сергей Сергеевич Тхоржевский

Через всю Сибирь, уже с востока на запад, ехали не останавливаясь, днем и ночью, жандармы приказывали ямщикам гнать лошадей. Потому что по высочайшему повелению. С необычайной скоростью, за один месяц, несмотря на то что наступала распутица, добрались от Иркутска до Петербурга.

Вот и его привезли в Петропавловскую крепость.

Здесь, в Алексеевском равелине, Шелгунова первым делом завели в цейхгауз, тут ему пришлось раздеться донага, — отобрали одежду, не только дорожные вещи, спрятали под замок. Взамен дали казенное белье, носки, стоптанные туфли и длинный серый байковый халат с завязками.

Караульный, выйдя из цейхгауза в сводчатый коридор, нацепил на сапоги мягкие кеньги — в таких же кеньгах по коридору вышагивал часовой. Каменный пол в коридоре был устлан матами, тут шаги слышались как легкий шорох.

Отворили перед Шелгуновым дверь камеры под номером первым. Он вошел и увидел высокое зарешеченное окно. Нижние шесть стекол были густо забелены мелом и непроницаемы. Через два верхних стекла можно было увидеть небо и ржавый край крыши, больше ничего. В камере — столик, табурет, зеленая деревянная кровать — ее застелили. Караульный вышел. Запер дверь на два поворота ключа — два раза щелкнул замок. Шелгунов обратил внимание на окошко в двери, прикрытое со стороны коридора зеленой занавеской.

Он остался один в мертвой тишине. Тяжело вздохнул и явственно услышал собственный вздох. И подумал, что где-то рядом, должно быть, заключен Чернышевский. Вот чья выдержка здесь подвергается испытаниям уже многие месяцы… Сегодня — 15 апреля.

В коридоре послышался бой стенных часов. Вдруг он увидел: в дверном окошке приподнялась занавеска и чей-то глаз пристально посмотрел на него из полутьмы коридора. Шелгунова передернуло. Он отвернулся.

Когда стало смеркаться, в двери снова два раза щелкнул замок. Солдат внес в камеру зажженную свечу и поставил на столик. Потом принес закопченный медный чайник и на деревянном подносе хлеб и оловянный стакан. Невеселым чаепитием оканчивался первый день заключения в крепости. Гасло небо в верхних стеклах окна…

Следующие три дня он ходил по камере от окна к двери, ожидая, что вот-вот вызовут, и мысленно готовил ответы на все возможные вопросы. Вызвали его лишь на четвертый день. Сводили в цейхгауз, где он надел свой сюртук, брюки и сапоги. Во дворе крепости его посадили в закрытую карету, рядом с жандармом. И повезли через Троицкий мост на другую сторону Невы. Карета остановилась на Садовой улице, возле трехэтажного желтого дома — он узнал главную гауптвахту, Ордонансгауз. Ввели его в первый зал, где надо было ожидать вызова во второй — там заседала следственная комиссия.

Наконец он предстал перед комиссией, перед длинным канцелярским столом, и начался допрос. Шелгунов стоял нахмурясь и сжав губы и готовился любые обвинения отрицать.

Комиссия начала с вопросов о его знакомствах. Знаком ли он с Чернышевским? с братьями Серно-Соловьевичами? с Михайловым? с отставным корнетом Костомаровым? Да, знаком. Ему предложили ответить письменно.

Ему заявили: комиссии известно, что целью поездки его в Сибирь было облегчение участи осужденного на каторгу преступника Михайлова.

Что именно предпринимали вы для облегчения участи Михайлова? И что побудило вас к сему действию?

Облегчить участь Михайлова было не в моей власти, — ответил Шелгунов.

Ему предъявили прокламацию «Русским солдатам». Он не подал виду, что узнал ее, просмотрел как незнакомую, как бы в первый раз. Председатель комиссии заявил, что, как уже известно, это воззвание осенью прошлого года он, Шелгунов, передал Костомарову. Пусть ответит письменно, какое участие в составлении этого преступного воззвания принимали Чернышевский, Костомаров и Михайлов.

Шелгунов понял, что следственная комиссия имеет сведения самые приблизительные. Ответ написал такой: «Предъявленное мне комиссиею воззвание мне неизвестно, и рукопись его я никогда не передавал Костомарову, и какое участие в составлении его принимали Чернышевский, Костомаров и Михайлов, мне неизвестно».

Предъявили ему также прокламацию «Барским крестьянам». Принимал ли он участие в составлении этого воззвания? Читалось ли оно у Михайлова Костомаровым? Он помнил, что воззвание написал Чернышевский, и, разумеется, не намерен был об этом сообщать. Ответил не колеблясь: «Участия в составлении такого воззвания не принимал, и читалось ли оно в квартире Михайлова Костомаровым, не знаю, потому что при этом не был. Что же касается обстоятельств его написания, т. е. кем, когда и по какому случаю написано, этого я не знаю». И положил перо.

Председатель комиссии заявил сурово, что напрасно Шелгунов пытается утаить правду. Так, из одного перехваченного письма Костомарова известно, что воззвание «Русским солдатам» написал именно он, Шелгунов. И еще предлагал Костомарову понести воззвание в казармы. И распространял его сам. Переодевался в солдатскую шинель и читал свое воззвание солдатам, встреченным в харчевне.

Шелгунов был ошеломлен. Он уже не сомневался, что Костомаров выдал следствию все, что знал, но почему он еще привирает? Ведь Костомаров получил прокламацию, написанную от руки, через Михайлова и брался ее отпечатать. Непосредственно Костомарову Шелгунов не предлагал ничего. И не читал прокламации вслух ни в какой харчевне.

Он сказал, что обвинение это несправедливо и никакой вины за ним нет.

А что значат его слова в статье, предназначавшейся более года тому назад в журнал «Современник», но не дозволенной к печати? Вот эти: «…нужно было, чтобы царские чиновники не обижали народ — ну и сделай, чтобы этого не было. Нельзя же только вопиять — и больше ничего». Не скрыт ли в этих словах призыв к народу действовать против царских чиновников? Не есть ли это призыв к революции?

Нет. Перед следственной комиссией он это отрицал. И подумал, что едва ли не самые внимательные его читатели — тут, в следственной комиссии. Если бы с таким вниманием вообще все читали его статьи!

Он ждал, что его еще спросят о воззвании «К молодому поколению». Не спросили!

Под конец он решил сам задать следственной комиссии вопрос. Почему его жена задержана в Иркутске? И услышал ответ, что она свободна и может ехать, куда хочет. Он испытал большое облегчение.

Отвезли его обратно в равелин. Снова облачился он в серый арестантский халат. И вернулся в камеру.

Арестантам разрешались ежедневные одинокие прогулки по дворику равелина, для прогулок он получил мягкую арестантскую фуражку. Кормили тут скверно, но голодным он не был. Тарелки давали оловянные, ложку — деревянную, ножа и вилки не давали вообще. Два раза в месяц в равелине топили баню, это была уже, можно сказать, роскошь. Арестантов водили мыться поодиночке.

Ему разрешили писать и получать письма, а также книги и журналы. Он написал письмо Благосветлову и быстро получил ответ. Благосветлов извещал, что издание «Русского слова» уже возобновилось и он готов печатать статьи Николая Васильевича из номера в номер, невзирая ни на какие обстоятельства. Шелгунов воспрянул духом и немедленно подал прошение тюремному начальству — просил разрешить ему литературную работу: надо же ему что-то зарабатывать — кормить семью. Разрешение было дано, в камеру принесли оловянную чернильницу, гусиное перо, бумагу.

Дни за днями были теперь спасительно заполнены писанием статей. Первым долом он принялся рассказывать о том, что видел и слышал в Сибири.

Но вот ему было объявлено, что он будет предан военному суду. Это было 25 мая, а 30-го повезли его под стражей в Ордонансгауз на второй допрос, который оказался почти повторением первого. 15 июня устроили новый допрос. Его спросили сурово, о чем он беседовал с Обручевым в тобольском остроге и зачем он приезжал на Казаковский золотой промысел. Ответил, что никакой беседы с Обручевым не вел. До встречи в Тобольске Обручева не знал, никогда прежде не видел.

«В Казаковский промысел я приехал, чтобы видеть поручика Михайлова, который еще кадетом ходил ко мне в отпуск», — написал Шелгунов, не особенно надеясь, что ему поверят, будто он приезжал не к Михаилу Ларионовичу, а к его брату.

Наступил июль. Получил он успокоительное письмо от Людмилы Петровны: сообщала кратко о своем возвращении из Сибири. Теперь она с Мишей живет в Подолье, у матери.

В ответном письме он попросил ее: «…напиши к моей маменьке письмо да что-нибудь придумай в оправдание моего молчания. Писать же о том, где я, — только пугать напрасно старушку».

Мать жила в Полтавской губернии с мужем, отчимом Николая Васильевича. Отец погиб при несчастном случае на охоте, когда Коле Шелгунову было всего три года, и отца он почти не помнил. В памяти остался только один момент: отец стегает его розгой, мать пытается его защитить, и отец ее — по рукам, по рукам… Когда Коля стал старше, он однажды — уже не вспомнить почему — сгоряча запустил в мать ножницы и сам пришел в ужас от своего поступка. А мать только погладила его по голове и сказала: «Коля, Коля, много повредит тебе твоя горячность…»

Ему позволили видеться с женой в крепости не более трех раз в месяц, каждое свидание могло продолжаться час.

Обязательное присутствие жандарма на этих свиданиях мешало говорить со всей откровенностью. Рассказать о допросах, о следствии Шелгунов не мог.

Людмила Петровна говорила, что переживания последнего времени лишили ее душевного равновесия. Теперь она мечтает уехать за границу. Надеется получить разрешение — по состоянию здоровья. Она словно бы уже страшилась оставаться в России, хотя, казалось бы, ничего не грозило ни ей, ни маленькому Мише. А за границей — разве кто-нибудь там ее ждет?

Николай Васильевич ни на чем не настаивал. В конце концов, Людмила Петровна лишь формально его жена и Миша не его сын, так что нет у него права указывать ей, как следует поступить.

Иногда навещал арестантов Алексеевского равелина священник, заходил он и в камеру Шелгунова. Священник держал себя ненавязчиво, и Шелгунов ничего не имел против посещений этого единственно возможного тут собеседника. От него узнал с удивлением, что в крепости, только не в Алексеевском равелине, а в Невской куртине, сидит Дмитрий Иванович Писарев. Этого молодого критика Шелгунов видел раза три у Благосветлова, в редакции «Русского слова», — о Писареве с первых его шагов на литературном поприще говорили как о человеке даровитом и многообещающем. В чем его теперь обвиняли, священник не пиал или не хотел говорить. Рассказывал сокрушенно, что в камере Писарев пребывает постоянно в возбужденном состоянии, в священнике видит, должно быть, шпиона, однажды выгнал его из камеры и вослед ему швырнул в коридор книгу, которую держал в руках. Несмотря на это, священник отзывался о Писареве с сочувствием.

Как-то возвращаясь по коридору с прогулки, Шелгунов услышал в одной из камер глухой и мерный стук.

Что это такое? — спросил он караульного, который его сопровождал.

Это Серно-Соловьевич играет мячиком.

Шелгунов знал, что младший Серно-Соловьевич, Александр, весной прошлого года уехал за границу. Значит, арестован и заточен в равелине Николай…

В другой раз Щелгунов шел под стражей на свидание с женой, и, когда он повернул из одного коридора в другой, навстречу показался Николай Серно-Соловьевич, он тоже шел под стражей. Шел в арестантском халате, возвращался с прогулки в камеру. Взгляды их встретились, они приветствовали друг друга молча, глазами, и уступили друг другу дорогу, чуть посторонившись.

Больше они не виделись…

Однажды утром, было это в августе, снова привезли Шелгунова в Ордонансгауз. Там, в первом зале, уже ожидал вызова на допрос другой арестант, незнакомый молодой офицер. Увидел Шелгунова, прибывшего под стражей, быстро к нему приблизился и сказал:

Чернышевский сидит в одиннадцатом номере.

Вот, значит, где он… Почти рядом, под одной крышей… А приведется ли с ним встретиться, хотя бы в коридоре равелина, — бог весть.

Сегодня Шелгунова привезли в Ордонансгауз, как выяснилось, для очной ставки с Костомаровым. Их поставили по разным концам длинного стола. Костомарова не сразу можно было узнать: он оброс бородой и выглядел совсем затравленным. Избегал встречаться глазами с Шелгуновым и угрюмо глядел вниз. Ему предъявили воззвание «Русским солдатам» и предложили подтвердить то, что он показывал на следствии раньше.

Это воззвание — то самое, которое писал при мне полковник Шелгунов, — сдавленным голосом проговорил Костомаров. — Шелгунов переоделся в серый армяк в своем кабинете. Вышел из дому так, что, кроме меня и Михайлова, его никто не мог заметить, — по черной лестнице. Прислуга же была, вероятно, отослана в задние комнаты. Так делалось всегда, когда мы собирались читать что-нибудь запрещенное или о чем-нибудь совещались…

Раньше господин Костомаров заявлял, что я переодевался в солдатскую шинель, — заметил Шелгунов,- он не говорил, что я переодевался в армяк.

Костомаров уже почти яростно повторил, что теперь он отчетливо припоминает: не в шинель, а в армяк.

В ответ Шелгунов холодно предложил ему рассказать, в какие казармы он будто бы носил воззвание и в какой харчевне беседовал с солдатами.

Костомаров, странно озлобляясь, заявил, что не помнит, в какие именно казармы ходил Шелгунов, а харчевня эта — у Синего моста, он только не помнит, на какой именно улице.

Шелгунов иронически заметил, что у Синего моста, как всем известно, находятся Мариинский дворец и министерство государственных имуществ, а харчевню там трудно найти.

Да, если бы Костомаров не выдумывал несообразности и говорил только то, что действительно знал, его обвинения было бы труднее отрицать…

Писать показания пришлось им по очереди. Когда Шелгунов заметил, что Костомарову далеко тянуться пером до чернильницы, он подошел и пододвинул чернильницу поближе. И вдруг Костомаров бросил на него такой ненавидящий взгляд… Шелгунов посмотрел на его бегущий назад лоб и капли пота на висках, на голову, жалко ушедшую в плечи, и почувствовал, что Костомаров неожиданно вызывает в нем сострадание. Не сочувствие, нет, но сострадание. Слабый этот человек уже готов написать и подписать что угодно — ради того, чтобы спастись самому. Он озлобился на тех, кто, представлялось ему, допел его до тюрьмы, до края пропасти, — на Михайлова, Шелгупова, Чернышевского. Слабый, неумный, жалкий человек…

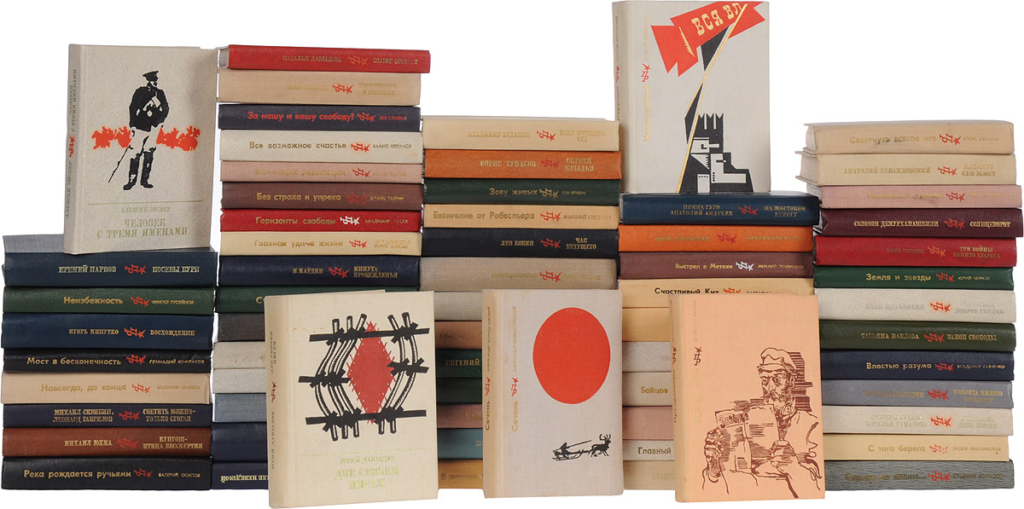

«Пламенные революционеры» — книжная серия Издательства политической литературы СССР (Москва), начатая в 1968 году и существовавшая более 20 лет.

Ставила целью передачу в художественной форме фактов биографий и популяризацию революционеров всех времён и народов.

К работе в серии были привлечены крупнейшие советские писатели.