Вадим Николаевич Подбельский родился 25 ноября 1887 года в Республике Саха (Якутия). Рос в семье ссыльных революционеров Папия Подбельского и Екатерины Сарандович. После окончания срока ссылки родителей проживал вместе с ними в Якутске. В 1900 году поступил в гимназию в Тамбове. Уже в гимназии начал подпольную работу, распространял нелегальную литературу.

В 1905 году Подбельский вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Во время Первой русской революции организовывал антиправительственные демонстрации и митинги. В 1906 году, опасаясь ареста, уехал во Францию. Однако через год, в июле 1907 года, по заданию Центрального комитета нелегально вернулся в Россию.

Вадим Подбельский организовывал новые революционные группы. Вскоре арестован, после запрета жить в Тамбовской губернии проживал в Саратове. После попытки нелегально приехать в Тамбов арестован и сослан на три года в город Кадников, а затем в более отдаленный Яренск. В 1911 году, по окончании ссылки, вернулся в Тамбов, где организовал большевистскую типографию и печатал в ней газету «Тамбовские отклики».

В 1915 году Вадим Николаевич уехал в Москву и стал одним из руководителей московской партийной организации большевиков. Служил в Земском союзе, с начала 1916 года — в редакции влиятельной либеральной газеты «Русское слово». В это же время вел антиправительственную агитацию на предприятиях города, обеспечивал связь московских большевиков с заграничным Центром и с группами в других регионах. Находился в числе организаторов демонстраций и забастовок в центре России.

После Февральской революции Вадим Подбельский являлся членом московского совета депутатов. По заданию партии обеспечил техническую базу для новой большевистской газеты «Социал-демократ» и отвечал за ее распространение. В августе 1917 года стал делегатом VI съезда партии большевиков.

В ноябре 1917 года являлся одним из руководителей вооруженного восстания в Москве. Входил в Партийный центр, руководивший работой Московского Военно-революционного комитета.

После победы Октябрьской революции Вадим Николаевич назначен комиссаром почт и телеграфов Москвы. Служащие этих ведомств отказались признать его своим начальником и только в январе 1918 года смог вступить в эту должность, разогнав контрреволюционно настроенных сотрудников.

С весны того же года Подбельский находился в должности народного комиссара почт и телеграфа РСФСР. Ввел в своем ведомстве жесточайшую цензуру, приказал не пропускать «экстремистские и лживые» телеграммы.

В марте 1919 года Вадим Подбельский являлся делегатом VIII съезда партии большевиков. Участвовал в подавлении восстаний против большевиков в Ярославле и Тамбове. В том же году стал особоуполномоченным Центрального комитета компартии и Всероссийского центрального исполнительного комитета на Тамбовском участке Южного фронта.

В конце января 1920 года, Подбельский во времясубботника, напоролся ногой на старый гвоздь, вследствие чего произошло заражение крови.

Вадим Николаевич Подбельский умер 25 февраля 1920 года в возрасте тридцати двух лет. Похоронен в Братской могиле на Красной площади в Москве.

СТРАДА И ПРАЗДНИК

повесть о Вадиме Подбельском

В.Н.Жуков

Моя фамилия Подбельский… Только что Военно-революционный комитет назначил меня комиссаром почты и телеграфа Москвы. Вот… — Он обернулся и наконец разглядел тех солдат, что бухали рядом сапогами, когда шли по лестницам; двое, оказывается, были без шинелей, с одинаково спокойными и внимательными лицами, какие бывают, наверное, у писарей; или нет, эти, возможно, и не писаря. — Вот, — повторил он, уже глядя на сидевших за столом, — товарищи из караула докладывают, что на телеграфе задерживают наши телеграммы, работа идет только на Керенского. Но я думаю, ваш совет осведомлен, что Временное правительство пять дней назад низложено. Нам нужно договориться, как нормализовать дальнейшую работу телеграфа.

Тот, грузный, все еще стоял, навалившись животом на край стола, и на лице его уже не было написано желания возражать. Скорее — усталость; мягкие, даже, вероятно, обычно добрые черты лица заострились, холеная бородка разлохматилась; под кем-то скрипнул стул, и он сделал недовольное движение рукой, потом тихо и твердо сказал:

— Я — Миллер, Московский почт-директор и председательствующий на данном заседании совета. Прежде чем вступать в какие-либо переговоры, гражданин комиссар, мы должны видеть свободными наших арестованных товарищей.

Усталые глаза вспыхнули и тотчас погасли.

Снова скрипнул стул, но никто уже не выразил недовольства нарушением тишины.

«Видеть свободными наших арестованных товарищей»? Подбельский молчал, чувствуя, что вернулось то состояние, которое он испытал, когда вылез из автомобиля и вошел в подъезд. Теперь понятно, что это не неизвестность тревожила — он никогда ничего не боялся, как-то вдвоем с Усиевичем (или не с ним? Нет, Усиевич был, кто же еще?) четыре часа говорили в переполненном цирке. И теперь он готов говорить, был уверен, что найдутся нужные слова, а кольнуло другое: здесь надо знать что-то особое, здесь что-то свое, на телеграфе. Как хоть они передают свои телеграммы, чтобы они точно попадали по назначению — в Иркутск или Кирсанов? А теперь — арестованные. И ему никто ничего не сказал. «Субчики» — и все. А если без «субчиков» вообще до Питера не достучишься?

Повернулся к солдатам:

— Сколько арестовано?

— На телеграфе пять, — это один из тех, которые без шинелей.

На телеграфе! А где еще и сколько? Приблизился к столу, теперь было видно, что у Миллера светлые волосы чубчиком зачесаны наверх, щеки дрогнули будто бы в усмешке.

— Освободить арестованных, — сказал, — без разбора дела я не могу ни в коем случае.

— Так приступайте! — руки Миллера взметнулись, похоже, он выпускал птиц на волю. — Караул, я надеюсь, вам подчинен?

В соседней комнате стояло несколько столов, опять шкафы, лампочка, правда, потускнев. Подбельский торопливо расстегнул пальто, кинул на один из столов, сверху — шляпу. Еле успел выбрать стул — так, чтоб смотреть на дверь, а уже ввели, грохоча прикладами. Фамилии спрашивать не стал, хватит, что в форменной тужурке; главное — разобраться, кто здесь за кого.

— Наши товарищи солдаты заявляют, что вы умышленно не пропускали телеграмм только что народившейся Советской власти. Я требую совершенно определенного ответа: так или нет?

— Так… Но, понимаете ли, мы были лишь точными исполнителями воли Центрального комитета нашего профсоюза. Цека только что объявил нейтралитет. Теперь нам все равно…

Путались, выходя, сталкивались с появлявшимися на смену тужурками, тянулись привычно — руки по швам. Задерживали телеграммы или не задерживали? Да, но мы — точные исполнители… Потельсоюз[1]… Когда и сколько? Все, но, понимаете, до вчерашнего дня, только до вчерашнего! Лишь один прервал монотонность — не словами, видом. Руднев, правый эсер, старый знакомый по митингам, по думским заседаниям. Вот ведь скажи в то время, когда по теории спорили, до хрипоты, убеждали каждый в своей правоте других, что так придется сойтись?

— Вадим Николаевич! Слыхал, слыхал уже, что в нашу обитель. Прекрасная кандидатура… ВРК не ошибся…

Подбельский нахмурился:

— У меня и к вам вопрос тот же, что и к другим: караул заявляет, что вы оказывали всяческое содействие провокационным телеграммам свергнутой власти. Верно?

— Батюшки! Да что ж тут удивительного? Они ведь временные, да законные. А мы кто? Мы, чиновники, орудие власти. Теперь, когда правительства Керенского не существует… Теперь командуйте, Вадим Николаевич. Теперь вы — временные, до Учредительного собрания, а уж там посмотрим.

И как оказался на соседнем стуле? Стакана чая только не хватает. И не в тужурке с петличками, как все, — в пиджаке. А чиновник, помнится, немалый.

— Ладно, Руднев. Теперь не место про Учредительное. Лучше скажите, как связь с Петроградом. Можно ее немедленно наладить?

— Вот! — Руднев указал на солдата с винтовкой. — Вы наши отцы, мы ваши дети. Прикажите! Нейтралитет Цена Потельсоюза там, в Петрограде, заключается в том, что решено не устраивать противодействия установлению контроля… с вашей, — усмехнулся, — стороны контроля. Стало быть, пользуйтесь, общайтесь с мятежным Питером.

Подбельский встал:

— Я надеюсь, что слово «нейтралитет» как совершенно неуместное в период революции останется лишь в ваших протоколах. У москвичей должна быть своя голова на плечах.

— Истинно, истинно, Вадим Николаевич! Насчет головы… уж мы постараемся!

Когда вернулся в комнату, где заседал совет, прежнего чинного порядка там уже не было, стулья стояли кое-как, да почти никто и не сидел. С тревогой обернулись, молча выслушали его слова, что арестованные освобождены, что дело теперь за точным выполнением предписаний ВРК и что особенно важна немедленная и точная связь с Петроградом.

Миллер молчаливой глыбой высился у окна, за него ответил кто-то справа: «Совет согласен придерживаться позиции нейтралитета».

Вот заладили! Ну ладно, пока хоть так, черт с ними. Взгляд упал на стол, на чернильницу. Подбельский присел на край стула и, как умел, почти не раздумывая — так, во всяком случае, должно было казаться со стороны, — начал быстро писать на листе, попавшемся под руку.

— Вот, гражданин почт-директор. Потрудитесь распространить.

Миллер недоверчиво взял бумагу. Пожал плечами:

— Воззвание. — И передал другому.

В бумаге говорилось:

«Почта и телеграф в Москве находятся в полном распоряжении Военно-революционного комитета. Безопасность и спокойствие в районе Центрального почтамта и телеграфа обеспечены прочной охраной революционных войск. Необходимо немедленно же начать правильную работу телеграфа.

Ввиду этого прошу всех служащих телеграфа по возможности немедленно же явиться к исполнению своих обычных служебных обязанностей…»

Когда дошла очередь до солдат, они стали читать вместе, сгрудившись. Впрочем, читали те двое, в гимнастерках, а другие, в шинелях, с винтовками, выглядывали из-за спин, заранее изобразив на лицах и понимание и согласие. Один, видимо старший, приподнял листок, как бы подтверждая его важность, и посмотрел в сторону Миллера:

— Мы проследим… — И улыбнулся первой, наверное, здесь за вечер улыбкой: — Спасибо, товарищ!

Другой добавил серьезно:

— А теперь бы надо на почтамт. Там тоже есть арестованные… За компанию, признаться, взяли. Беда!

Утро вставало над городом холодное, в серых тучах, обещавших, похоже, не дождь, как прежде, а снег. Замершая было стрельба разгорелась, выстрелы трещали словно бы новыми охапками хвороста, подброшенными в огонь.

С недостроенного дома сквозь доски лесов красногвардейцам было видно, как черные фигурки перебегают в окопах, перегородивших Милютинский переулок, огибают отвесные стены телефонной станции, а со стороны Большой Лубянки, от церкви Введения, кто-то с близи палит по ним, и они оттягиваются назад, отстреливаясь.

Залп грянул и отсюда, с высоты лесов на углу Юшкова переулка. Черные фигурки вновь забегали, и часто замолотил пулемет с верхнего этажа станции, вроде бы из-за башенок по углам крыши, напоминавших шахматные ладьи.

Так было уже несколько дней, но в это утро стало ясно, что положение изменилось: одновременные атаки по Милютинскому, по Большой Лубянке, со стороны Фуркасовского, по дворам мелких гостиниц и доходных домов сузили кольцо обороны станции, а отряд Сокольнического района уже перебрался в меблированные комнаты «Родина», почти наискосок от траншей и катушек кабеля, преграждавших путь в сводчатый вход станции. Повезло и Городскому району — за ночь красногвардейцам удалось овладеть костелом Петра и Павла, и стрельба оттуда сразу разогнала сидящих в долгом, с высокими брустверами окопе, обмотанном по всем правилам колючей проволокой. Отвесные, без карнизов стены станции угрюмо озирались разбитыми окнами, как бы ожидая последнего удара и вроде бы надеясь, что его не будет.

Похоже, шевельнулось в окопе перед станцией, показалась фуражка над желтой осыпью песка, над грудой булыжников, и звонкий выстрел со стороны Кривоколенного, через пустую, в извивах трамвайной проволоки Мясницкую, свалил фуражку обратно в окоп. Ответил пулемет, и снова затихло.

Отсюда, через Мясницкую, атака была первой за все время.

Серые шинели ныряли за угол, удаляясь вдоль улицы, и снова скапливались — уже за другим углом, на той стороне, под прикрытием ветхих стен церковки Евпла, и кто-то уже лез наверх, на колокольню, а остальные лежа и с колена палили в просвет стен по близкому окопу.

Человек в черном пальто перебежал Мясницкую со второй группой солдат. Придерживая очки, махал свободной рукой, показывая, как растянуться в цепь, главное, чтобы еще и обогнуть церковь, сделать заслон для оставшихся в Кривоколенном, и обернулся, замахал рукой тем, оставшимся сзади, а смышленые двинцы уже без его команды катили свое чудище по булыжнику, поперек трамвайных рельсов, и бомбомет неуклюже кривился, ковылял, пока его не выкатили на гладкий тротуар.

С верхнего этажа станции ударил пулемет, но поздно: колокольня надежно прикрывала, пули цокали на рельсах, и усатый солдат в папахе, с драгунским карабином, закинутым за плечо, дергал за рукав пальто, стараясь привлечь внимание командира отряда:

— Нет, ты скажи, товарищ Усиевич, ловко? Ловко, а?

— Ловко, ловко… Куда его теперь, бомбомет? — Усиевич все еще придерживал очки, вертел головой, удивляясь, как высок дом поблизости, через окоп; и еще выше этого дома — этажа на четыре — готического вида, вроде немецкого замка, здание телефонной станции. — Может, на колокольню? Втащим?

Железные двери благо отворялись на безопасную сторону, их распахнули; солдаты копошились над лафетом, что-то откручивая, поднимая, вздыбили на руках, как гроб, и исчезли в темном проеме.

Усиевич скользнул взглядом по ступенчатым провалам низкой колокольни, потом ниже углядел решетчатое окошко в побеленной стене — там спокойно желтели свечи, блестел в уголке оклад. «Бог в помощь», — усмехнулся он и подумал, что правильно предложил атаковать от Кривоколенного: с другой стороны станцию не возьмешь, хоть и много там сделали, взяли ее в узкое кольцо, надежно оттягивали силы юнкеров отсюда, от Мясницкой. Когда он объяснял свой план на заседании ВРК, никто не возражал — бери отряд двинцев и топай, но он все-таки повторял, как все задумано, и как раз в это время прибыл связной, сказал, что в Сокольническом отряде потери: погиб командир, и еще сказал, что со стороны Сретенского бульвара станцию не захватить, дальше костела не продвинешься ни шагу — так силен там огонь и неприступны укрепления.

Ну что же они там? Усиевич дернул головой, посмотрел на колокольню, опасаясь теперь, как бы и его план не рухнул. Сверху, откуда полагалось раздаваться колокольному звону, оглушительно бухнуло. Потянуло горьковатым дымом, и стало слышно, как сыплется со стены станции кирпич и стекло. Еще раз. И снова со звоном летели стекла и, весело вторя им, кричали солдаты. Странно: отвечавшие обычно на стрельбу наступающих пулеметы теперь молчали, зловеще молчали, и Усиевич, встревожившись, кинулся к двери, полез наверх.

— Стой! Куда? — остерег солдат, загородивший выход на площадку под небольшими, в зеленой окиси колоколами. — Куда, говорю?

Он что-то еще кричал, матерно ругался, но слов его не было слышно, потому что снова охнул бомбомет, колоколенка содрогнулась, и Усиевич, стараясь сохранить равновесие на узкой ступеньке, опасливо оперся о сырую, осклизлую стену. Солдат уже не кричал, помогал, видимо, перезаряжать орудие, и Усиевич высунулся сначала по пояс, потом выпрямился, все еще держась за стену, вернее, за опору верхней клети колокольни. Трое солдат сгрудились над стволом орудия, нацеленного как-то странно, вверх, а не прямо в стену станции, и он смотрел мимо них. И еще было странно так близко видеть окопы, бесстыдно вывернувшие свое дно, усыпанное битым кирпичом, со скрюченными фигурками, впрочем редкими, человек пять, не больше, а вот и вход под неглубокой аркой, и окна первого этажа в кованых, пиками, решетках, и бурая плоскость стены то с высокими, то с небольшими окнами, зияющими дырами, и оспины от осколков попавших в стену бомб — одна угодила почти что в окно, разворотив наполовину проем до другого.

— Еще пальнем, товарищ Усиевич? — спросил солдат, тот, который прежде не пропускал, не признав за командира, а теперь покорно ждал команды, видимо, как и Усиевич, удивляясь жуткому молчанию оборонявшихся.

Усиевич не ответил. Качнулся и выглянул с колокольни, охватывая взглядом весь Милютинский — мимо пузатенькой, бочонком, католической церкви сразу за станцией и дальше, вдоль домов, где засели красногвардейцы. Странно, теперь, после выстрелов бомбомета, и они молчали, как бы ожидая то ли его команды, то ли его какого-то особенного решения.

— У нас готово. А? — снова спросил солдат.

— Подожди! — оборвал Усиевич. — Белое там… белый флаг показывают… Сдаются!

— Точно! — радостно крикнул солдат. — Струсили, мать их за ногу!

Усиевич снова выглянул за край колокольни, как и минуту назад, только немного дальше, как бы нависая над переулком, чтобы лучше видеть стену станции и окно, откуда рука невидимого парламентера мерно махала чем-то белым, таким непривычно ярким в серой пелене утра. Белая тряпица, казалось, с каждым взмахом вырастала в размерах, и ее должны были видеть не только напротив, с колокольни, но и дальше, до самого угла Юшкова переулка.

Мелькнуло лицо в окне; потом в другом, третьем; лиц было уже много, особенно в том окне, куда сильнее всего угодила бомба.

— Переговоры! — крикнул Усиевич, сложив ладони рупором. — Ждем представителей на переговоры! О вашей сдаче!

— А вы кто? — донеслось из нижнего этажа. — Мы готовы на переговоры между штабами. Пропустите в штаб нашего представителя.

— Вот ему! — услышал Усиевич сзади, от своих, тех, что сгрудились над бомбометом, и, не оборачиваясь, догадался, что сулил непокорным на станции солдат-двинец. — Ишь баловники!

Усиевичу вдруг стало весело. Так и не согнав улыбки с лица, крикнул:

— Никаких условий с вашей стороны! Безусловная сдача! Мы гарантируем сдавшимся полную безопасность!

Лиц, он видел, в окнах стало больше. Отливали, заменялись новыми, менялись местами. Несколько человек пробежало по окопу, юркнуло за кабельные катушки, в подъезд.

— Просим на размышление десять минут! — крикнули со второго этажа, и окна разом потемнели, словно бы задернутые занавесками.

Усиевич дергал полу пальто, стараясь расстегнуть его быстрее, вытащил часы. Солдат мешал протиснуться к выходу, и он подтолкнул его, тот первым начал спускаться по ступеням, срываясь на поворотах, грохоча сапогами.

У входа на колокольню толпились двинцы, и Усиевич подумал, что это непорядок: вдруг юнкера что-то замышляют, перегруппировываются, перетаскивают пулеметы и вместо переговоров снова продолжится бой, а люди здесь, за церковью, окажутся не защищены. Но тут же опасливые мысли ушли, он выдернул из кармашка часы — прошло пять минут — и снова спрятал их, шагнул к углу церкви и немного дальше, к окопу, к колючей проволоке, преграждавшей путь, но теперь вроде бы безобидной.

Впереди ясно виднелись катушки с кабелем у входа на станцию; он смотрел туда и чувствовал, что вместе с ним, стоя за его спиной, смотрят еще многие.

Кто-то тронул за плечо, он обернулся, удивленно узнал Подбельского и тут же снова вынул часы. Стрелке оставалось пройти еще два деления.

— Ты слышал, Вадим? Они просили десять минут на размышление. Еще одна осталась.

Сзади закричали. Еще голос, еще, и Усиевич понял, о чем это, потому что по-прежнему следил за стрелкой часов, — из-за катушек показался человек в шинели и фуражке, с винтовкой, за ним другой. Целая цепочка переходила переулок позади окопа, скрывалась за косо тянувшейся стеной дома напротив, и вот уже снова появился тот, первый, и было видно, что это поручик — в наплечных ремнях и с шашкой, которую он плотно придерживал рукой. «Товарищи, в цепь, растянуться цепью для приема пленных» — это распоряжался Подбельский, и Усиевич подумал, что правильно, пленных надо разоружить и еще что-то потом с ними делать, куда-то вести; но это потом, а сейчас взгляд его не мог оторваться от цепочки людей, все никак не прерывающейся от выхода из станции, через переулок. «Тридцать шесть, тридцать семь… — считал он, — сорок один… шестьдесят… шестьдесят пять… семьдесят». Кажется, все.

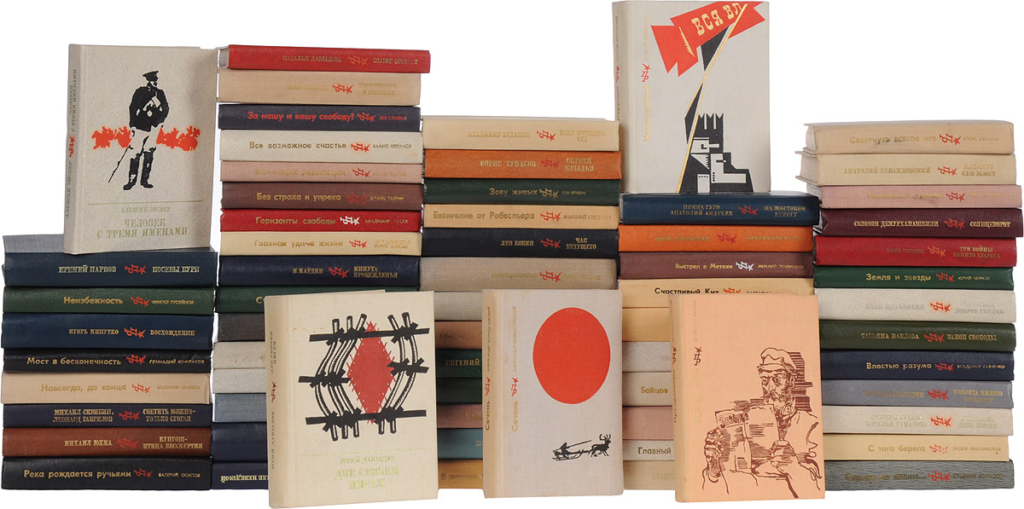

«Пламенные революционеры» — книжная серия Издательства политической литературы СССР (Москва), начатая в 1968 году и существовавшая более 20 лет.

Ставила целью передачу в художественной форме фактов биографий и популяризацию революционеров всех времён и народов.

К работе в серии были привлечены крупнейшие советские писатели.

1 Потель, почтель — здесь и далее принятое в те годы сокращение слов почтово-телеграфны